|

x |

|

x |

|

|

|

Flachdach

in der NGW |

|

|

|

|

|

| Bearb-Stand:

Juli 2011 |

|

- Schwerpunkt sind FlachdachAusbildungen in der NGW

- die

Problematik Flachdach behandle ich vorerst nur beispielgebend an dem Neubau eines FVB,

bei dem nahezu alle denkbaren DetailAusbildungen in Verbindung mit

FlachDächern auszuführen waren

und, mir geht es dabei um eine komplexe Darstellung zum

konstruktiven Detail am NGW-Flachdach

- die abgebildeten Details sind

vielfach mit handschriftlichen Anmerkungen versehen, zu Sachverhalten die

verändert /verbessert /ergänzt werden sollten für eine weitere Verwendung

es sind dies idR Sachverhalte die erst im Zuge der Ausführung spruchreif wurden

späterhin werde ich auf aktuelles

Vorschriftenwerk + DetailAusbildungen ergänzen, incl umfangreich

extern verlinken

/besonders auf die Flachdach-Richtlinien hin,

werde ich überarbeiten + kommentieren

- die nachfolgenden Details zum Komplex Flachdach sind

alle mehr-oder-weniger für den Neubau FVB TO10 damals neu zu Papier gebracht worden, da die Details aus

vorhandenen Detail-Slgen immer irgendwelche Schwachstellen hatten /nicht zu

gebrauchen waren

- einige sind auch Anfang der 90-zieger Jahre weiterentwickelt worden

- ich gebe sie jetzt aus Zeitgründen idR auch (unbearbeitet) so wieder wie sie in

meiner DB gescannter bzw digital-fotografierter ProjektUnterlagen

vorliegen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

die Kapitel hier sind:

-

DachSchichtenAufbau

-

Technologie der DachSchichten-Ausführung

-

DachGefälle

-

Entspannung der Dachschichten

-

DachFugen

-

Dach-RandAusbildung Traufe + Ort

-

SeilHalterungen für FallSchutzmittel

-

Dach-RandAusbildung

Attika / aufgehende WandAnschlüsse

-

DachEinläufe

incl Beheizung

-

DachBauteil LüftungsRohr

+ RohrDurchführung

-

x

-

DachAufbauten allgemeine Sachverhalte

-

DP-Ersatz durch Ortbeton

für DachDurchführung

-

provisorische DachDurchbruch-Abdeckungen

-

Dach-Oberlichter

/ LichtKuppeln (LK) (Dach-HitzeAbzüge)

-

DachAusstieg

-

Dach-HitzeAbzüge

-

RAK / Dach-RauchAbzüge (Dach-HitzeAbzüge)

-

RAK-Steuerung

-

x

-

Dach-Bauteile

lufttechnischer Anlagen

-

Dach-Lüfter

-

Lüftungs-(Zuluft-)Aufsatz

/ FortLuft-Haube

über Dach

-

Fortluft-Kanäle in Verbindung mit RauchKammern

-

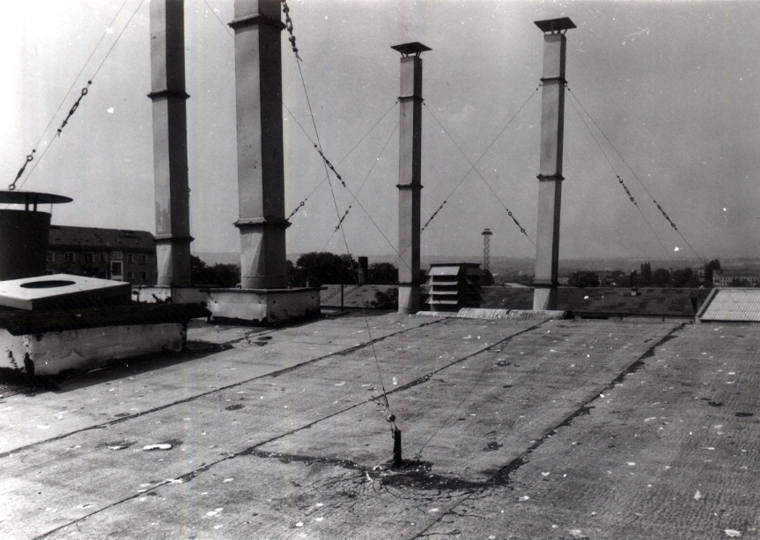

Abspannungen zur Stabilisierung von FortLuft-Kanälen

-

Notstrom-AbgasSchacht

-

SpäneTransportanlage

-

KlimaBlöcke über Dach

-

KleinkühlTürme (KKT) auf Dach

-

Dach-AufstiegsBauwerk

(MassivBau)

-

x

-

ungedämmte Flachdächer

(Vordächer, RampenÜberdachungen etc)

-

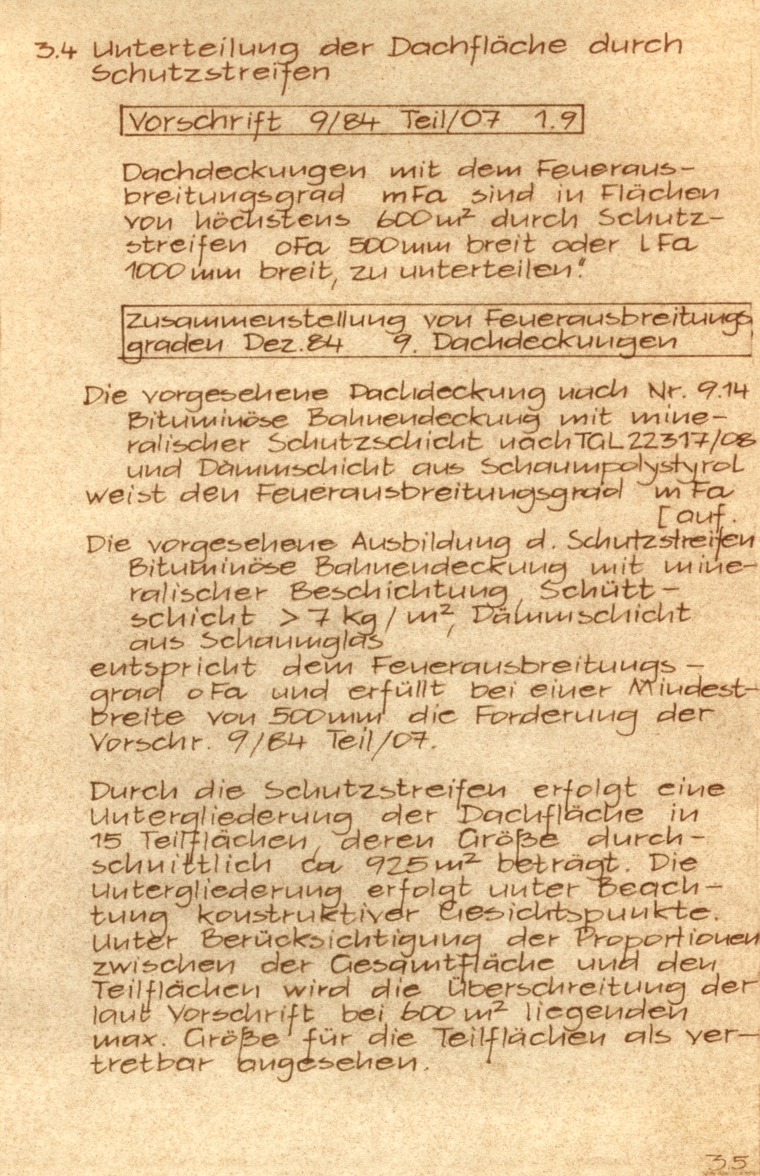

BrandSchutz -Ausbildungen

-

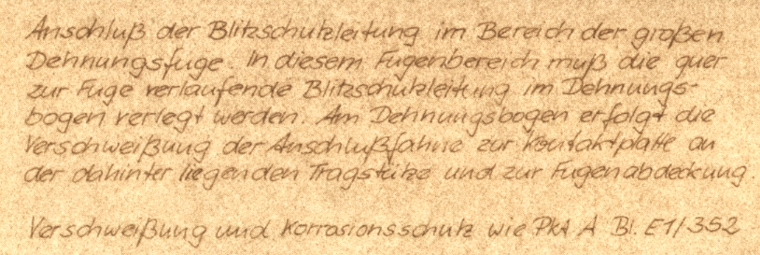

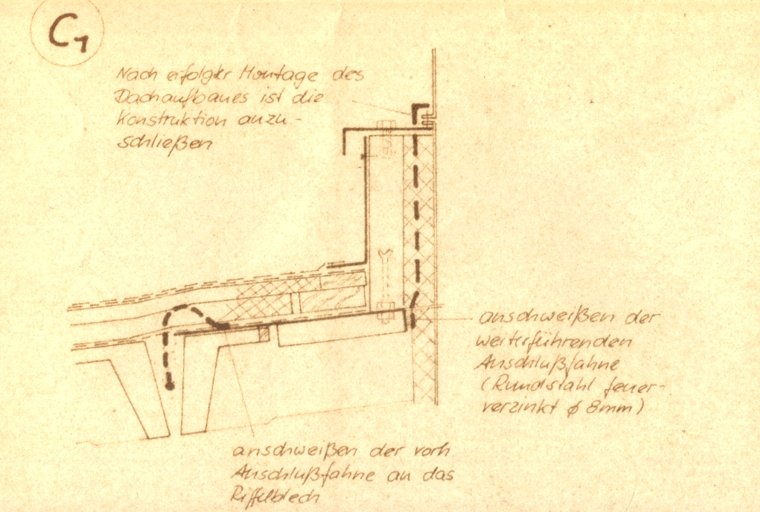

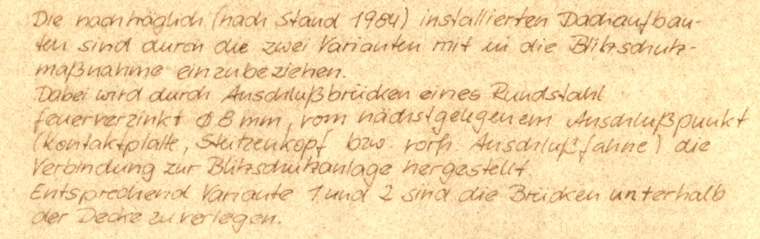

BlitzSchutz-Maßnahmen

-

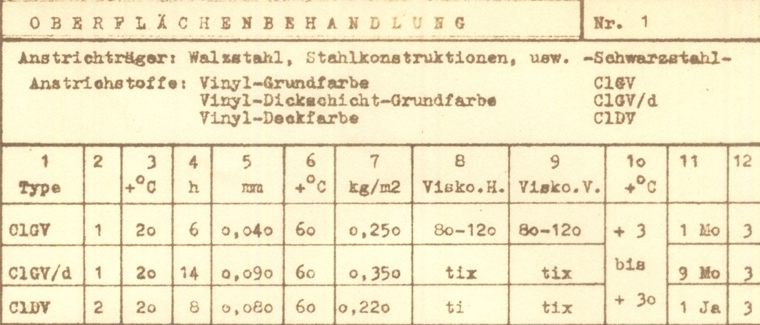

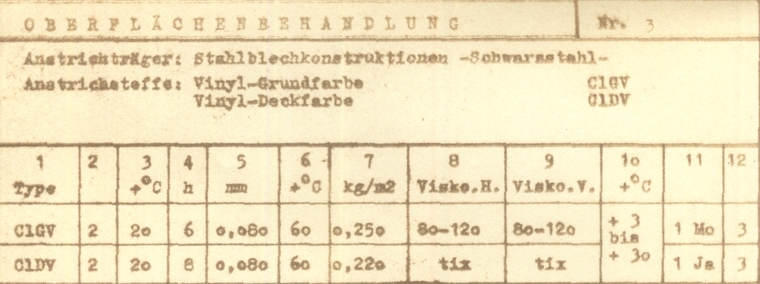

KorrosionsSchutz bei

DachAufbau-StahlBauteilen

-

Belastungen am FlachDach

-

SchadensFälle am

FlachDach

- Photovoltaik und

SolarThermie auf dem Flachdach

-

UmkehrDach

-

GrünDach

-

BauPhysik > WärmeDämmung /

Dampfdiffusion

-

x

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

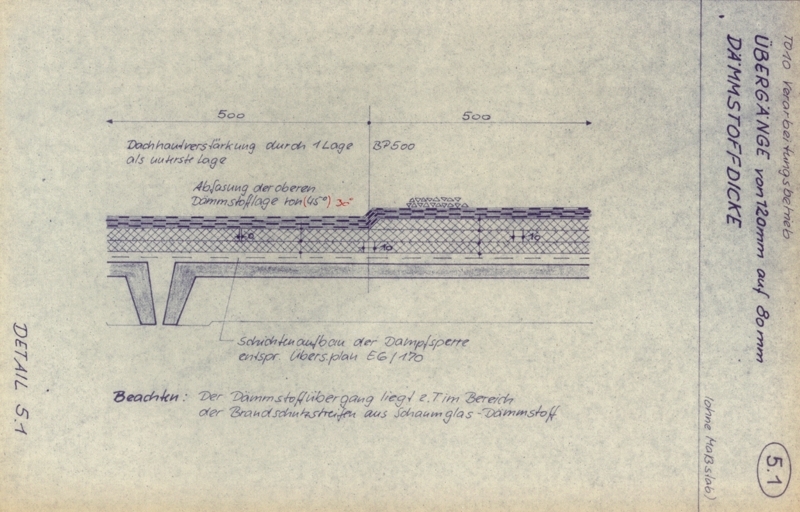

DachSchichtenAufbau

/nachfolgend abgehandelt immer von unten nach oben DachSchichtenAufbau

/nachfolgend abgehandelt immer von unten nach oben

- Klassifizierung des Konstruktionsprinzips:

leichtes Bitumendämmdach als entspanntes Warmdach auf massiver Unterlage.

- Problem: unebene Unter-(Klebe-)Flächen

> Abhänger in

DachplattenFugen führen zu Hohlstellen /keine vollflächige Verklebung

möglich

> unterschiedliche DP-Höhen

> BlitzschutzEisen auf der Roh-Dachdecke verlegt

> Abhilfe: MörtelPflaster, Bitumen-Abgleich

als gesonderter Arbeitsgang vorab

längerzeitig

ungeschützt verbleibende Bahnen

längerzeitig

ungeschützt verbleibende Bahnen

> wenn die Dampfsperre-Bahnen, die unmittelbar

nach der RohbauMontage zur Abdichtung des Daches verlegt werden zu

lange ungeschützt liegen bleiben, sollten sie beim funktionalen SchichtenAufbau nicht angerechnet werden bzw

muss geprüft werden, sie durch neue zu ersetzten

was passiert mit Ihnen ?

- PappBahnen ohne Bekiesung werden durch UV-Strahlung ausgelaugt /verlieren

ihre wasserdicht-wirkung

-

Temperatureinwirkung - Verwerfungen, Faltungen, Abgleiten - Vogelkot (Möven),

Staubschichten

- Spannungsrisse infolge thermischer

Bewegung des SB-daches - u. a.

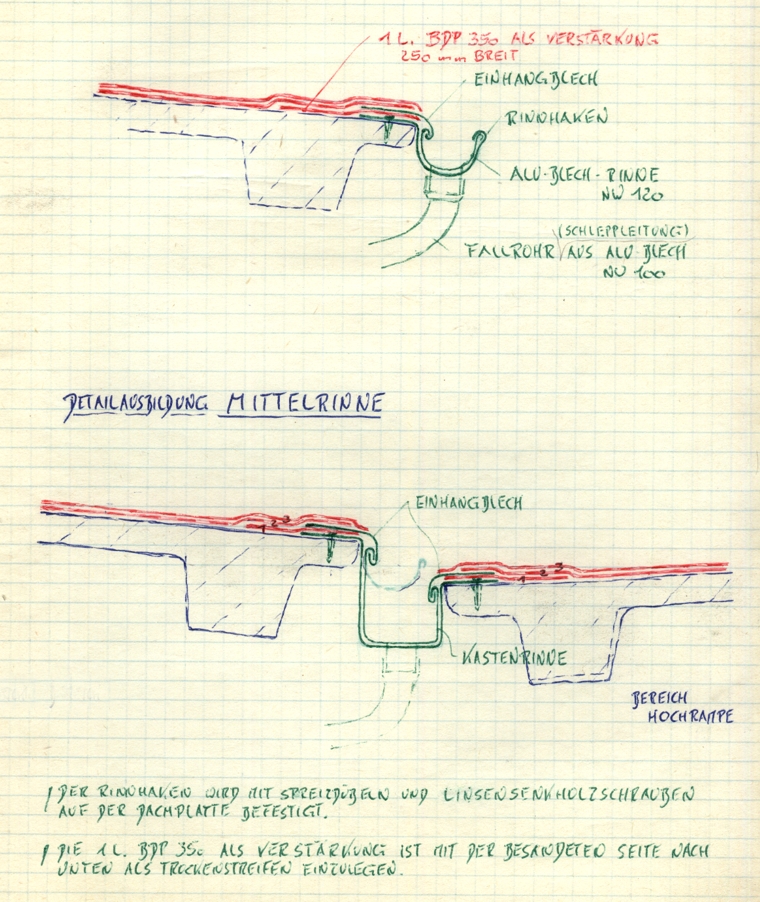

- Dachbahnen sind vollflächig auf die mit kaltem flüssigem

Voranstrich behandelten Dachkassettenplatten aufzukleben.

Stöße sind mindestens 100 mm überlappt zu kleben

- im Bereich von Mittelrinnen, Firstlinien und FugenAusbildungen sind

zusätzliche Papplagen als TrockenStreifen vorzusehen.

- die untere, d.h. 1. Lage auf Voranstrich/Rohdecke ist mit der besandeten Seite nach unten zu kleben.

-

Entspannung der DachSchichten durch DiffusionsKanäle + EntspannungsHauben

werden erforderlich

- Dämmplatten (besonders PS—platten)

unterliegen einer Nachschwindung um da möglichen Schäden gegenzusteuern,

gelten für den Einbau folgende Forderungen:

> Plattengrößen-Begrenzung auf 500 x 500 mm > regelmäßiges LieferFormat: 40 x

1000 x 3000 mm .

> vollflächig verklebt, verlegt mit versetzten Fugen = Vermeidung durchgehender

Fugen bei DämmSchichten

> PS-Platten nach der Herstellung ca 35 Tage ablagern /nachschwinden lassen

-

bauphysikalsches Erfordernis kann sein, unterschiedlich notwendig-starke DD (DämmDicken) auszuführen,

was zu unterschiedlichen SDachSchichten-Höhen führt

> für FVB TO10

den DämmstoffEinbau-ÜbersichtsPlan s.

hier

Vorgabe von LaufPfaden sollte in

Bereichen mit begehungs-anfälligen DachAufbauten geprüft werden

Vorgabe von LaufPfaden sollte in

Bereichen mit begehungs-anfälligen DachAufbauten geprüft werden

Ausbildung:

1. Lage > beidseitig bituminierte AluBahn unbesplittet

2. Lage > BP500 bzw GD-B

- lt einem (damaligen)

Vorschriftenwerk ist bei dieser ZusatzAusbildung folgende Beanspruchung

möglich:

...Die Dämmdeckung gestattet das Betreten durch befugte, eingewiesene

Personen mit geeignetem, elastischem absatzlosem Schuhwerk zur Kontrolle und

Wartung von Bauteilen und Aggregaten.

Reparaturen und Werterhaltungsarbeiten sind nur von abgebretterten

Arbeitsplätzen und Zugängen zulässig.

Leitern sind auf lastverteilende Bohlen aufzustellen.

Lastfälle, bei denen zum Transport Hebezeuge aller Art zur Anwendung kommen

können, erfordern besondere Untersuchungen und Konstruktionen zum Schutze

der BDD (BitumenDämmDeckung).

- beim FVB TO10 ist es trotz mehrfacher Anläufe nicht dazu

gekommen, einen LaufPfad-Plan zu erstellen

> überzogne Forderungen,

fehlende langzeitig-eindeutige MarkierungsMöglichkeiten, erhöhter

ErstellungsAufwand etc

> m.E. wird das wohl auch nicht recht

funktionieren, solange keine KontrollMöglichkeiten dazu existieren, will

sagen, jeder sucht sich den kürzesten Weg

> gelingen könnte das erst mit zukunftigen Möglichkeiten > LaufPfade mit

ChipBesatz, TrittSensoren, FunkSender, MonitorÜberwachung

- auf gesonderter Web-UnterSeite habe ich

DachProjekt-Schrifttum eingestellt > s. hier

|

|

|

|

|

|

|

|

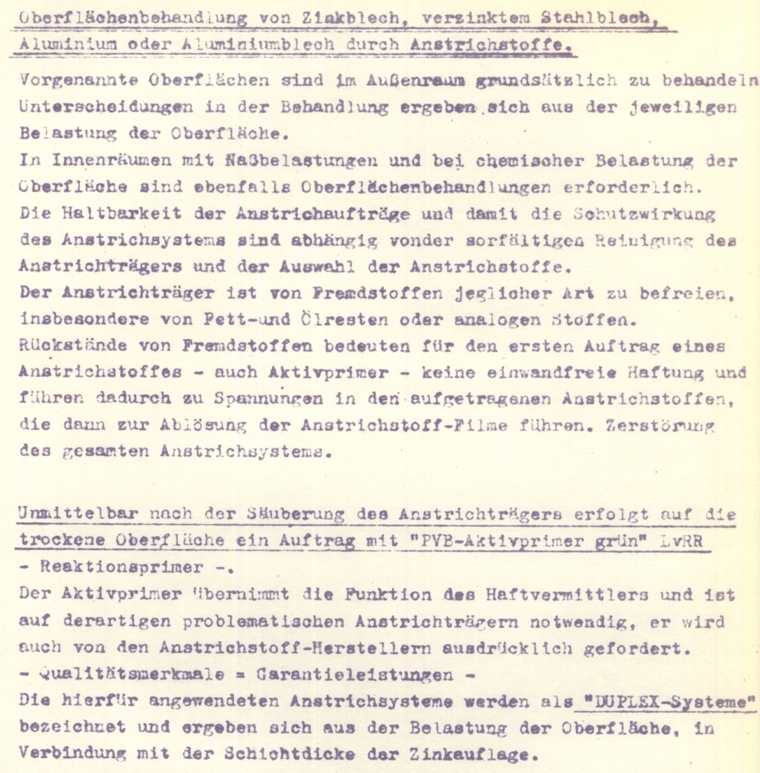

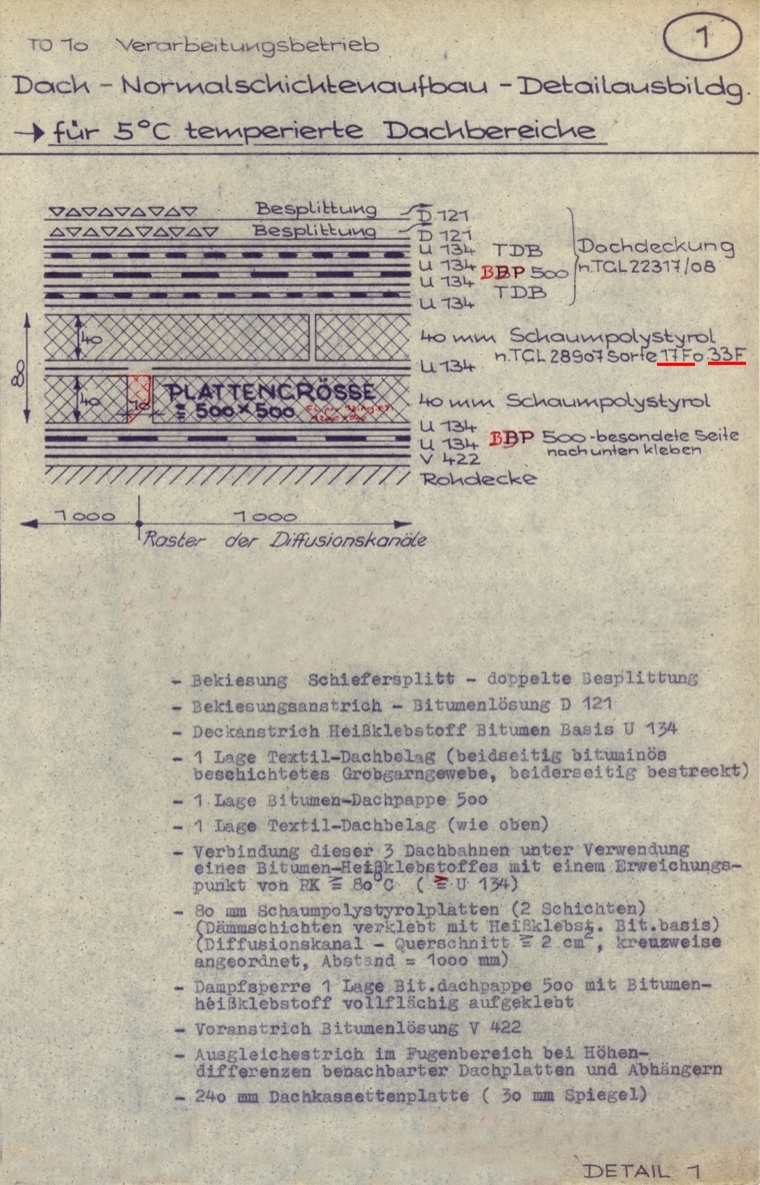

Kommentare zu den SchichtenAufbau-DetailZchngen

Kommentare zu den SchichtenAufbau-DetailZchngen

- Anfasung der Dämmplatten der DampfDiff-EntspannungsSchicht

statt Verlegung mit StoßFugen-Abstand ist m.E. die funktionssicherere Lsg

-

Raster der Diff.Kanäle entspricht dem PlattenAbstand 500x500mm

- die

obere DämmplattenLage wird mit 0cm FugenAbstand verlegt

- die 4

Details unterscheiden sich deshalb hauptsächlich bei der Ausbildung der

DampfSperre

- Detail kam zur Anwendung über nicht-temperierten

DachBereichen

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Detail kam zur Anwendung über Büro und LagerRäumen (beheizt,

trocken)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Detail kam zur Anwendung über gebäude-hohen ProduktionsBereichen

(keine ZwischenDecken)

also bei erhöhten Temperaturen und LuftFeuchten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Detail kam zur Anwendung über einem gebäude-hohen ProduktionsBereich

(Heißrauch)

wo mit extrem hohen Temperaturen und nahezu 100% LuftFeuchte gerechnet

wurde, deshalb ist die Dampfsperre hier gesondert ausgebildet

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

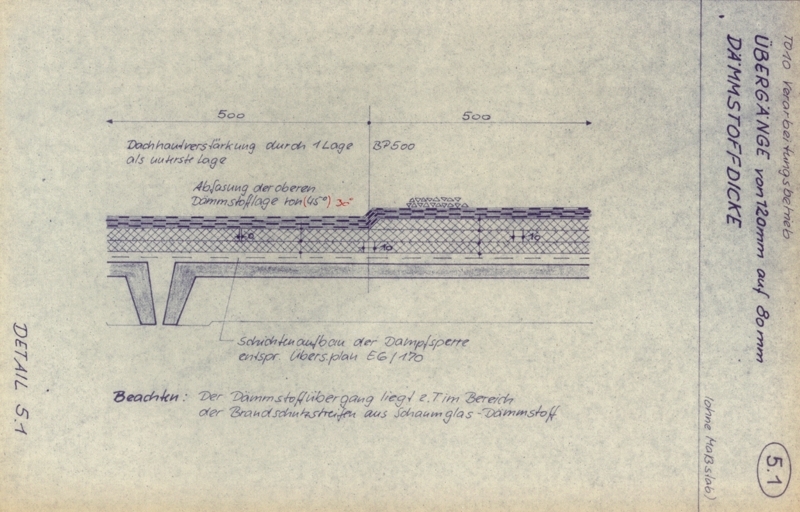

- bei derartigen Übergängen von Unterschiedlichen DD (DämmDicken) sind die

Rand-Dämmplatten unter 30° anzufasen

- derartige Übergänge werden

durch WindSog besonders gebeutelt, sind deshalb vollflächig zu

kleben

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

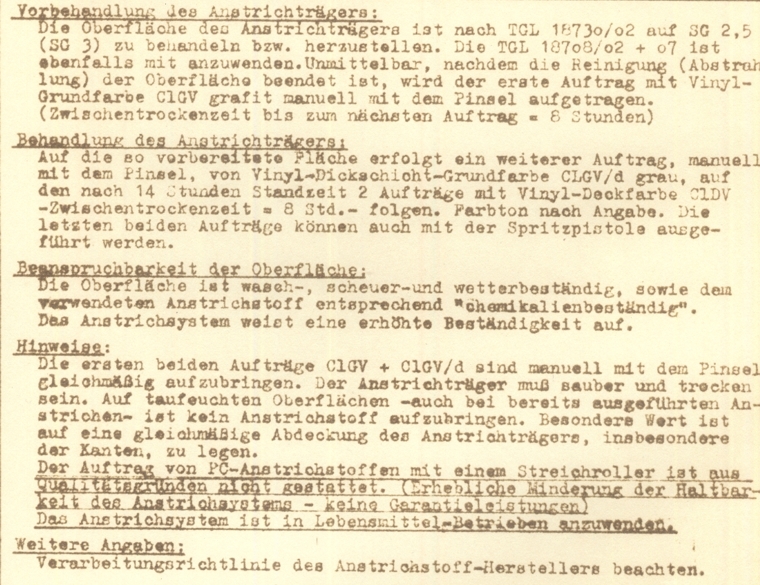

Technologie

der DachSchichten-Ausführung Technologie

der DachSchichten-Ausführung

- AusführungsPhasen so etwa

sollte es regelmäßig sein;

1. Phase > Dach wasserdicht machen

> dazu Lagen der Dampfsperre verwenden

2. Phase > Gross-Dachaufbauten möglichst komplett,

besonders

seitens der FremdGewerke ausführen

>

bauseitig werden dazu Zimmerer- und SchlosserArbeiten sowie

KlempnerArbeiten erforderlich

3. Phase

> DachSchichten und alles Kleinteilige an DachAufbauten

> DachdeckerArbeiten

> außer den

Dachdeckern muss bzw kommt ab sofort Niemand mehr ohne "Kontrolle" aufs Dach

4. Phase > FunktionsPrüfungen /RestArbeiten /Reparaturen

> für dieses AblaufSzenario sind die

DachDetails geplant worden

- NGW-Dächer werden regelmäßig intensiv

"bebaut"

> auf derartigen Dächern muß die Reihenfolge von Phase 2 + 3 unbedingt

eingehalten werden, sonst werden Dachdeckungen noch vor BetriebsBeginn in

GrößenOrdnungen schadensanfällig

- durch längere StillstandsZeiten

+ im

Umfeld von LastenAufzügen

> werden ggf zusätzliche Lagen erforderlich

> die Dampfsperre vorerst nur

in 2 Lagen ausführen

> späterhin noch mal 2 Lagen und

damit eine Lage zusätzlich

> damit mind. 1 Lage als Verschleiß einplanen

- zur Klebung sind glatte Unterflächen

erforderlich, dazu Beseitigung von

> Nägel, Schrauben,

BlechStreifen (Abfälle beim Zupassen)

> Dreck

> BitumenHöcker durch

StreichBesen, umgekippte Eimer

- AufbringVerfahren von

DachBahnen

a)

Besen-StreichVerfahren > Verfahren der Vergangenheit

/interessant bei der Beurteilung von Bauschäden

b) Gieß-EinrollVerfahren

c) Aufflämmen

- anzustrebender AusführungsZeitraum besonders der

BahnenVerlegung > Mai / Juni

a) Bahnen-VerlegeArbeiten in RegenPerioden ablehnen /untersagen !

> vertraglich vereinbaren, dass nur bei trockenen Wetterlagen Bahnen

geklebt werden

> und nach RegenPerioden vor Wiederbeginn der Arbeiten

gemeinsam auf Trockenheit hin (Pfützen, verstopfte DachEinläufe) überprüft

wird

b) DachOberfläche sollte nicht ausgekühlt sein

> wenn also im GebäudeInneren schon temperiert wird kann es draussen auch

etwas kälter sein

- schweißen + löten > nach der Verlegung der Dämmstoffe sind

regelmäßig keine Schweißarbeiten mehr zulässig

> nur noch falzen, kleben, nageln,

schrauben

- Nagelungen > Nagelungen sind immer gegen atmosphärische

Einflüsse zu schützen ' Papplagen darüber ziehen/ Bitumenanstriche

- Qualitätskontrollen

> dazu Auflistung von Schwerpunkt-Sachverhalte zu Dampfsperre,

Dämmschicht, Bahnendeckung s.

hier

> wer

nimmt ab ? /wie wird geprüft ob wirklich die erforderliche SchichtenAnzahl incl die geforderten Zulagen ausgeführt wurden ?

>

fertigen Oberflächen sieht man idR nicht an, was drunter ist !

- der AusführungsFirma

der Dachdeckerleistungen muß die Zulassung für die notwendigen

Flachdach-Arbeiten besitzen

- FL zu LG (LeistungsGrenzen)

bei unterschiedlichen Beteiligten

> die TO10-DachSchichten haben zB 3 unterschiedliche DachdeckerFirmen ausgeführt

> wer übernimmt die BewegungsFugen ?

- Ort der Ausführung

kann eine Rolle spielen, besonders bei NGW-Objekten

> GewässerNähe +

LebensmittelAbfälle ziehen zB Möwen magisch an, derartiges immer im HinterKopf

behalten

- MöwenFedern /VogelKadaver > offne DachEinlaufStutzen

> DachGefälle > StarkRegen !!!

|

|

|

|

|

|

|

|

-

das Foto zeigt die Situation im Umfeld einer BrandabschnittsBegrenzung

> im Vordergrund ein Schaumglas-DämmStreifen an den die PS-Dämmschicht

anschliesst

- die TeerÖfen stehen im TiefBereich wegen der hier vorhandenen

relativ ebenen AufstandsFläche

> primitive Lsg, heute nicht mehr

anzuwenden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

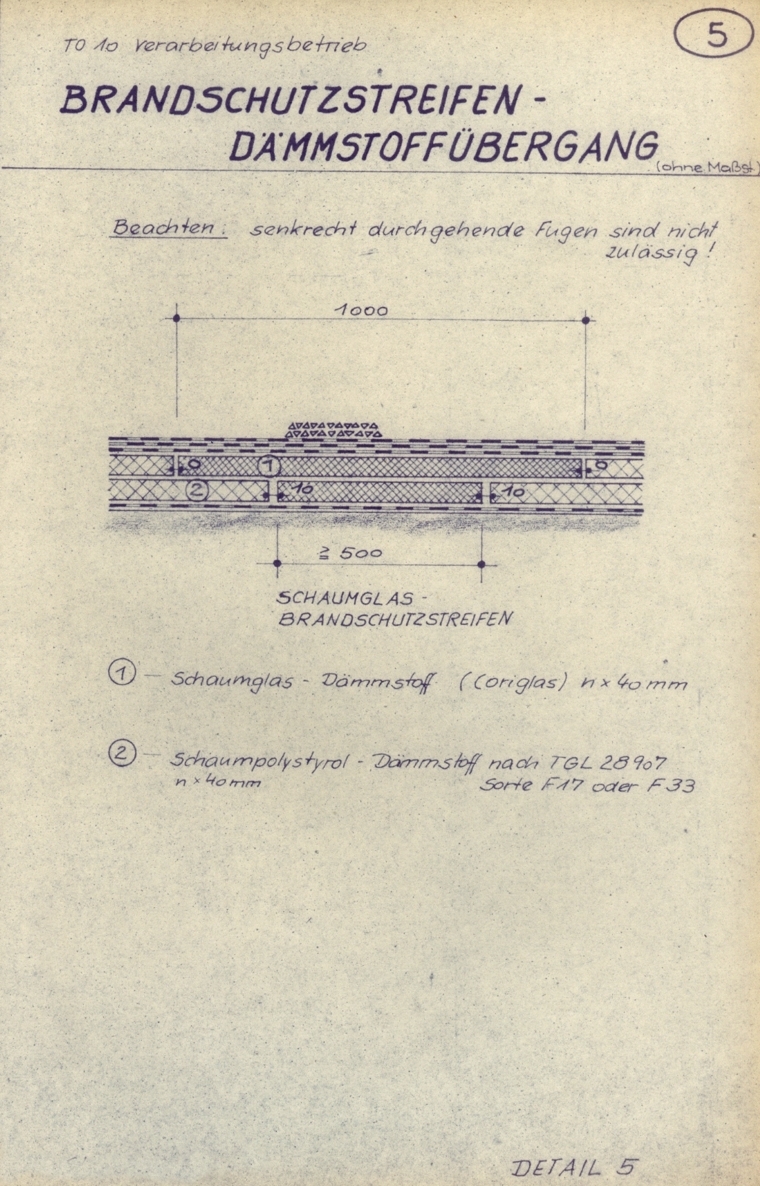

- der BrandschutzStreifen aus Schaumglas-DP ist in Umkehrung zu unserem

BrandschutzStreifen-Detail (Detail 5) verlegt

> im Sinne des Brandschutzes wäre es gewesen, den 1 m breiten Streifen

oberseitig zu verlegen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- abgedeckte BewegungsFugen mit FugenStreifen am BewegungsFugen-Kreuz

> besonders die BewegungsFuge im RinnBereich muss mit einem AbdeckStreifen

versehen werden, da sie ansonsten sofort mit Dreck-Schlamm verfüllt wird

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

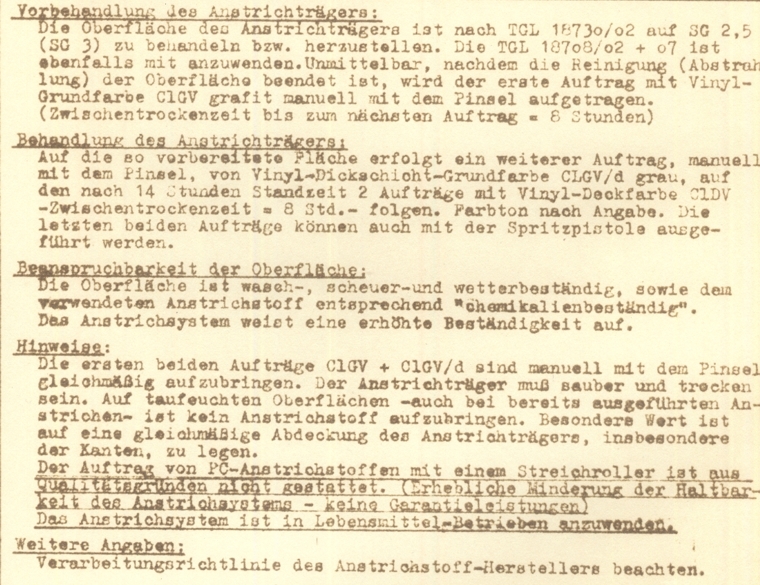

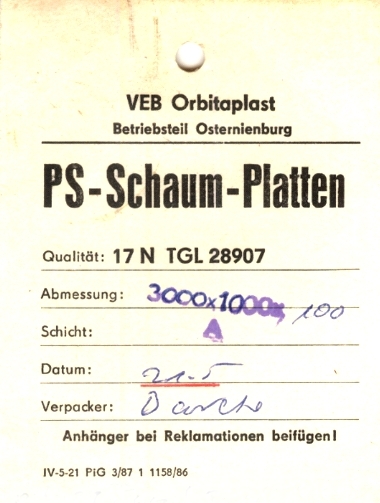

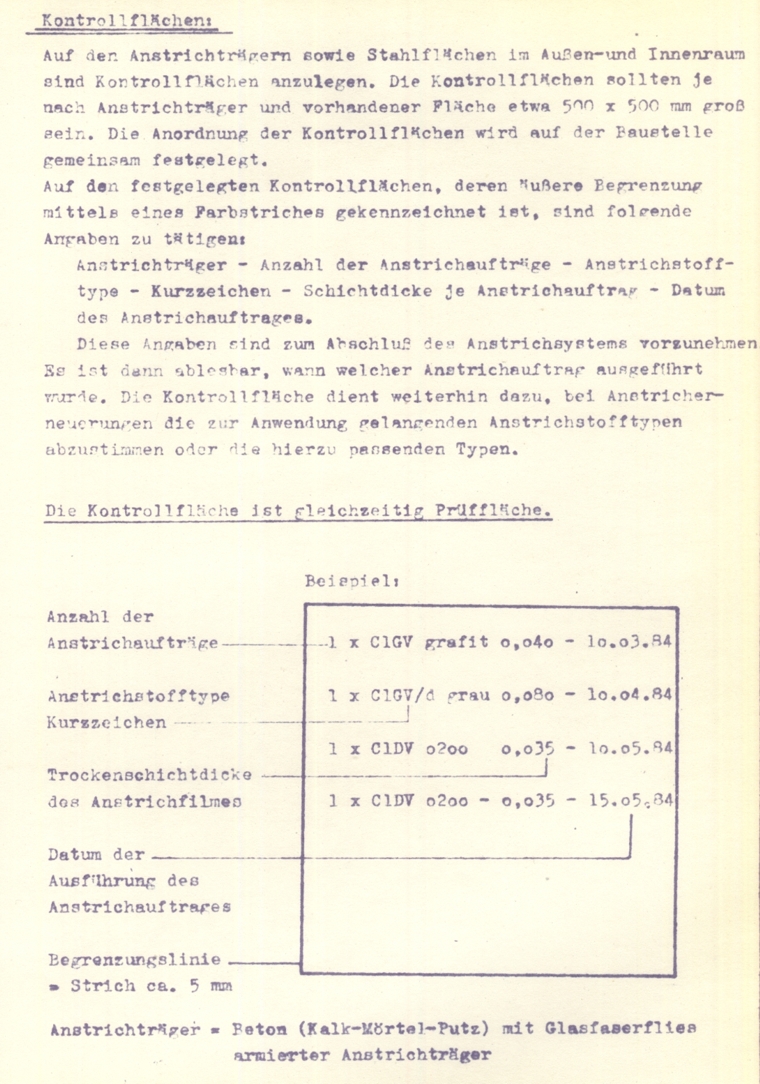

hier mal

ein Beispiel von der Ausführungs-Praxis

hier mal

ein Beispiel von der Ausführungs-Praxis

und zwar geht es u.a. um die

geforderte AblagerungsZeit zwischen Herstellung und Verarbeitung

- dieser Zeitraum soll lt. Hersteller mind. 4 Wochen betragen, damit ein NachSchwinden

bei verlegten Platten verhindert wird

- nach meinen

BauTagebuch-Notizen habe ich diesen LieferSchein bei einer Begehung per

27.05.87 einem Stapel PS-Dämmplatten entnommen, der gerade verarbeitet

wurde

- das (Herstellungs-)Datum auf dem Schein ist 21.5.

- ausserdem ist es natürlich die billige Sorte 17 statt der

besseren Sorte 33

aber gut, die 33 war nicht unbedingt gefordert > s.

hier

- was aber gefordert war, war die Sorte F (besser

feuchte-geeignet)

Aber auch diese ist nicht zur Anwendung gekommen,

auf dem Schein steht deutlich ein N

- abgerechnet worden

ist dann sicher die 33 F

> man hatte damals nicht die Kraft gegen

derartige Mauschelein vorzugehen

/auch heute wird es über die

Systeme hinweg, noch genauso sein

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DachGefälle DachGefälle

- das Haupt-DachGefälle kommt von der GebäudeKonstruktion > im Falle

Neubau-FVB TO10 sind DachBinder mit 10% Gefälle ausgeführt

> Haupt-DachGefälle soll in folgendem Bereich liegen >

2,5% bis <= 10%

- in den sich ergebenden InnenRinnen

ist ein örtliches Gefälle innerhalb der Rinnen nachzuführen

> dieses Gefälle

aus LeichtBeton kam von Gewerk 013 BetonArbeiten

>

kleinere AusgleichsGefälle aus bituminierter PerliteSchüttung kann heute

auch der Dachdecker mitbringen

- besonders im GefälleAuslaufbereich ergeben sich sehr dünne

Schichten /Schalen

> Ausführung an HeißTagen führt schnell zur schalenhaften

Ablösung von der Dachplatte

- ein empfohlenes Gefälle von ca 1% führt

regelmäßig zu PfützenBildung, damit ist kein ordentlicher Abfluss zu erreichen es

sollte mind. 1,5% betragen (eigentlich 2%)

> Konsequenz: größere Gefälle-BetonKeile

/bes. am Ortgang

-nachteilig wirken sich die im Umfeld von DachEinläufen anzuordnenden

DachBahnen-Zulagen aus, in praxi führt das meist dazu dass der DachEinlauf nicht der

örtlich tiefste Punkt ist

und bei 1% Gefälle stehen dann regelmäßig

Pfützen neben dem DachEinlauf

- grundsäzlich ist die

RW-Ableitung zu berechnen > EinzugsFlächen +

FallRohr-Querschnitte

> bei gängigen MontageSystemen gibt es landesweit

StandartLsgen (Berechnung wird praktisch Formalität)

> was aber sehr

aufwendig ist, sind die Aussagen,

wie kommt das

Wasser vom Dach in das GrundleitungsNetz ?!

|

|

|

|

|

|

|

|

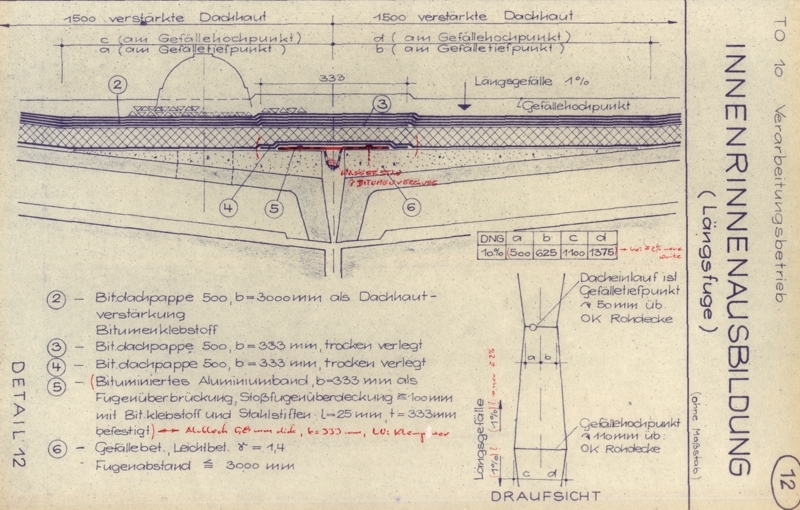

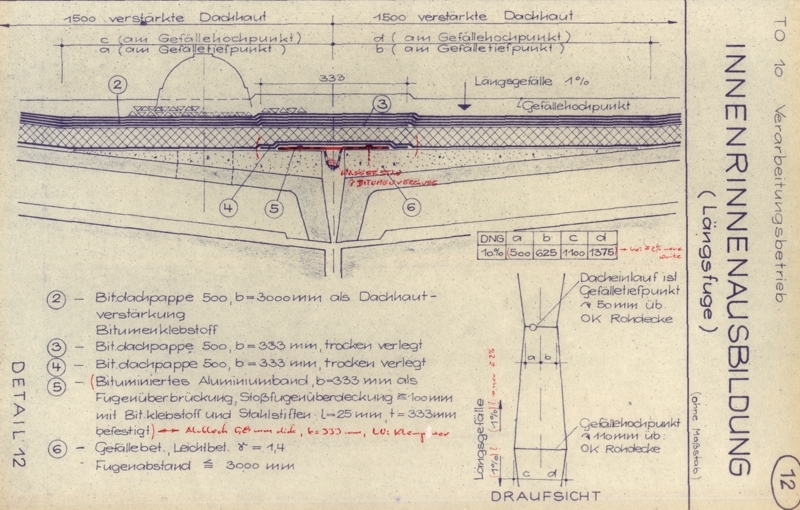

Ausbildung von GefälleBeton-Keilen in MittelRinnen

Ausbildung von GefälleBeton-Keilen in MittelRinnen

- bei 1% Gefälle ergibt sich an der HochLinie eine SchichtDicke von 12,5 cm

> am Ort kommt wegen der verlängerten DP noch ca 1,5 cm hinzu, so dass dann

dort ca 14 cm Höhe vorkommen

- bei der Ausführung der

GefälleBeton-Keile sind an den Tiefpunkten die DachEinlauf-GrundKörper

gleich einzusetzen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

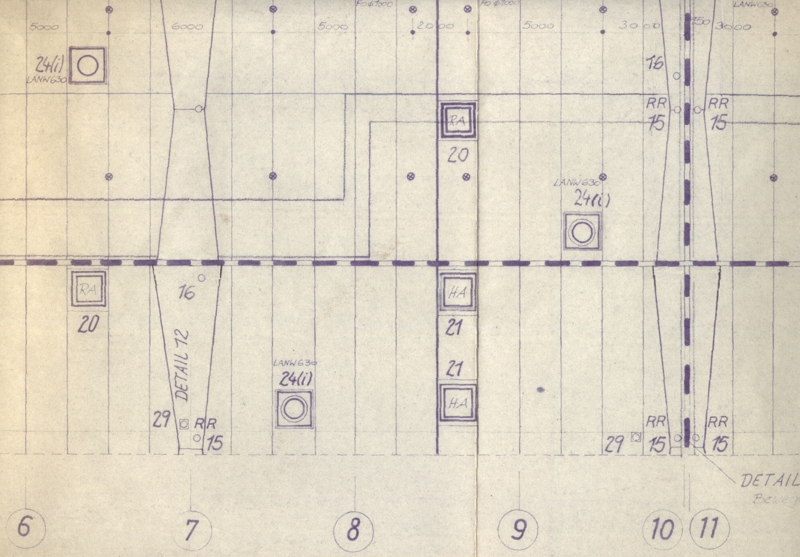

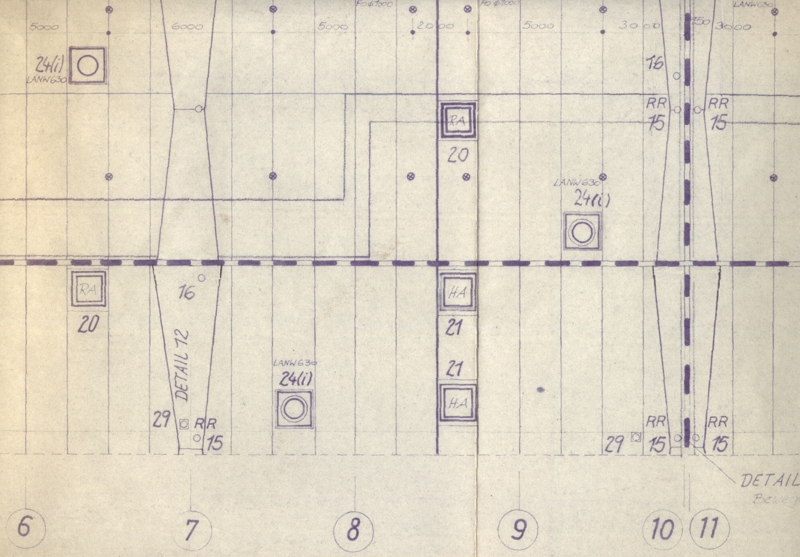

- dargestellt auf diesem ProjektPlan-Ausschnitt sind 2 InnenRinnen

> die bei Achse 7 in

NormalAusführung (Detail 12)

>

die bei Achse 10/11 als aufwendige Lsg an der BewegungsFuge (Detail

13)

- an der BewegungsFuge in Querrichtung beginnt das

InnenRinnen-Gefälle jeweils mit Hoch"Punkten"

Diese

RinnenGefälle-Ausbildungen müssen vor den BewegungsFugen-Betonkeilen

ausgeführt werden, diese werden dann dort aufbetoniert

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

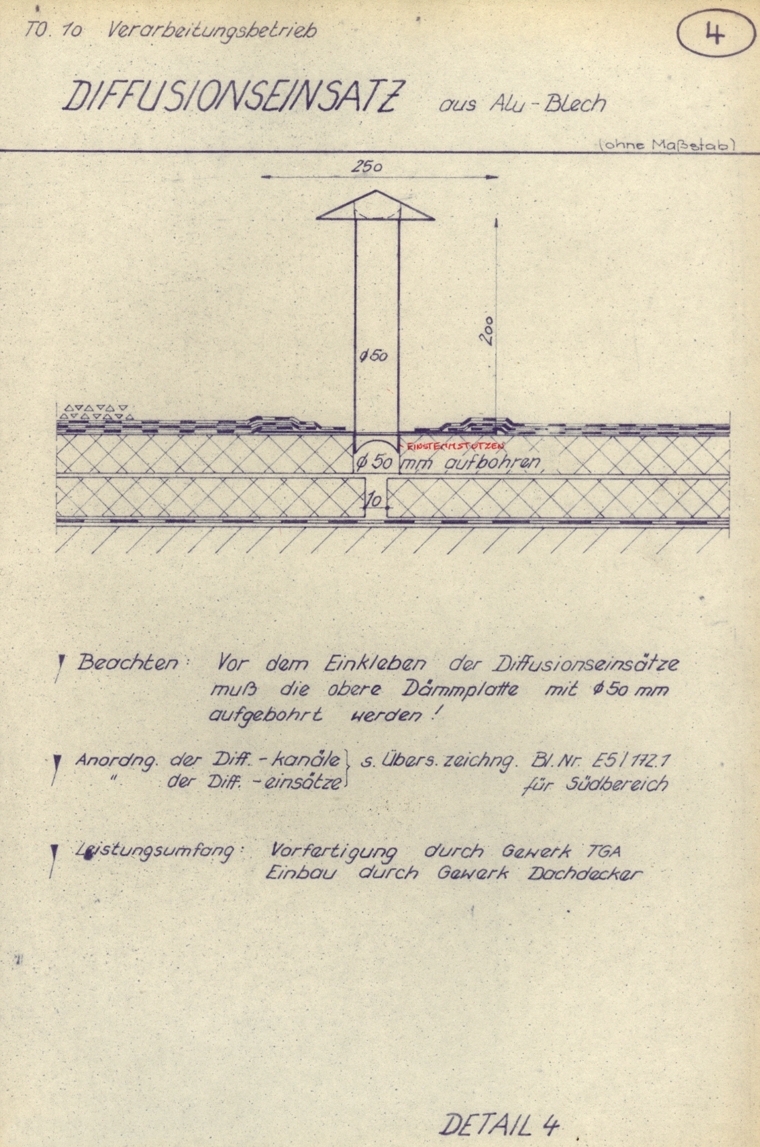

Entspannung der Dachschichten Entspannung der Dachschichten

- hier geht es darum im Bereich der DämmSchichten eingeschlossne Feuchte (WasserEinBrüche, mit dem DampfdruckGefälle transportierte Feuchte,

SchwitzWasser an durchgeführten StahlBauteilen etc) wieder abzuführen

>

wird das nicht getan, kommt es unter HitzeEinwirkung zum Aufwölben und zur

RissBildung in der Dachhaut

- Dampfsperren beim FVB TO10 waren (in

Übereinstimmung mit der BemessungsVorschrift) so bemessen, dass im

WinterZeitraum eine FeuchteAnreicherung in der DachDeckung (DämmSchicht)

möglich war. Diese Feuchte jedoch in der HitzePeriode wieder

entweicht /ausdiffundiert.

Wichtig ist es nur KernKondensat, also

ständige Durchfeuchtung, zu vermeiden

- beim FVB TO10 wurde das

Raster der DiffusionsKanäle mit 1.000 x 1.000 mm vorgesehan, das

Raster der DiffusionsEinsätze (auch als Lüfter bezeichnet) mit 6.000 x 6.000 mm.

Bei besonders extrem beanspruchten Bereichen (= Heißrauch + Sattenwäsche)

sind die Raster zu verdichten,

> bei Diffusionskanälen auf 500 x 500 mm und bei Diffusionseinsätzen auf ca.

6.000 x 3.000 mm

- konstruktiv wurden die Diffusionskanäle als 10mm

Stoßfugenabstand in der unteren bzw. mittleren (bei 120 mm DD) Lage der

Dämmstoffplatten vorgesehen

> ausführungstechnisch alternativ /bessere Lsg ist eine Variante mit

unterer Abfasung der Dämmplatten

> bei beiden Varianten müssen diese

bestimmten Dämmplatten vor der Verlegung bearbeitet werden, wobei das

Anfasen besser zu kontrollieren und verlegetechnisch zu beherrschen ist

- bei 120 mm Dämmdicke (DD) liegen die DiffusionsKanäle in der mittleren

Lage Dämmstoff

- sofern die untere

Dämmplatte nur unterseitig angefaste Entspannungskanäle bekommt, wird es

besonders schwer, den genauen Verlauf dieser Kanäle aufzufinden um die

DiffusionsEinsätze an der richtigen Stelle in die DachDeckung einzubauen

> eine praktikable Lsg für dieses Problem > ???

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Anordnung der DiffusionsEinsätze

Anordnung der DiffusionsEinsätze

- zur Darstellung in

nachfolgender GrundrissSkizze gilt:

> die Dreiecke symbolisieren die 18m langen DachBinder

> die jeweils auf

halber Höhe und im First dargestellten TrichterSymbole stellen dabei die

DiffusionsEinsätze dar

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

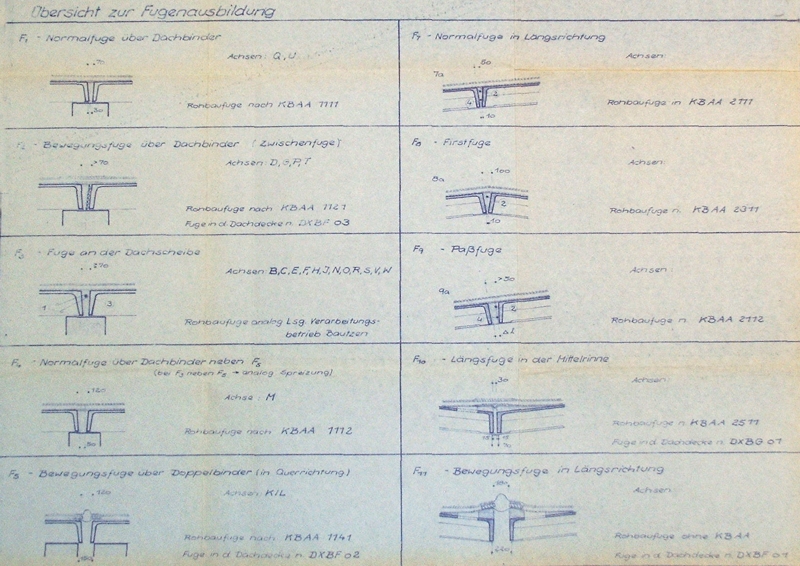

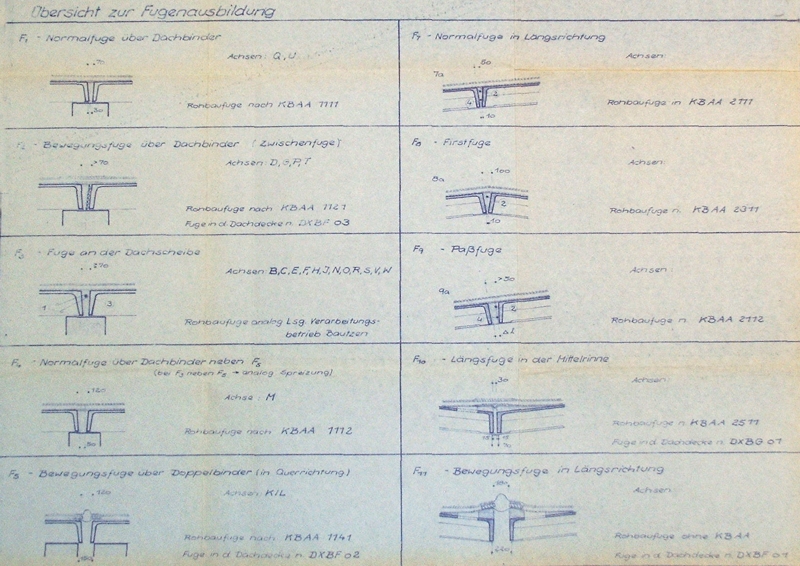

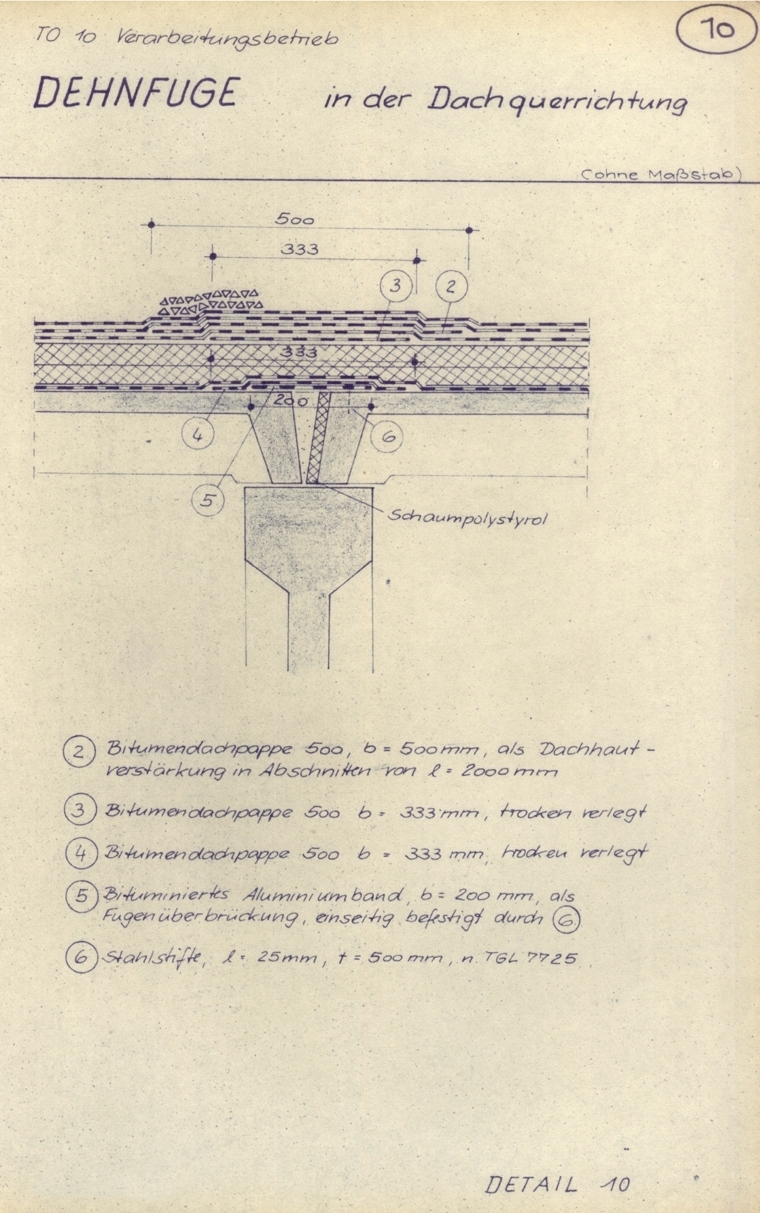

DachFugen DachFugen

Fugen aus der GebäudeKonstruktion sind bei der Dachschichten-Ausführung zu

beachten, es gibt unterschiedliche BauteilFugen:

Fugen aus der GebäudeKonstruktion sind bei der Dachschichten-Ausführung zu

beachten, es gibt unterschiedliche BauteilFugen:

a) NormalFugen

b)

DehnFugen in LängsRichtung

c) RaumFugen an DachbinderAbschlüssen (=

InnenRinnen)

d) Gebäude-BewegungsFugen > je 1x längs- und quer

bezüglich der konstruktiven Ausbildung der BewegungsFuge galt es solche Lösungen zu entwickeln, die

bezüglich der konstruktiven Ausbildung der BewegungsFuge galt es solche Lösungen zu entwickeln, die

a) den Konstruktions-Grundsatz der Trennung von

Blechen + Bahnen einhalten

und

b)

Dachdecker- und DachKlempner-Arbeiten klar trennen

>

Klempner-Arbeiten beginnen möglichst nach Abschluss der DachdeckerArbeiten

- BewegungsFugen-Ausbildungen wo eine derartige Trennung nicht erfolgt s.hier

> diese Beispiele wären für das FVB TO10-Dach m. E. nicht geeignet gewesen,

bei Blechlängen > 2 m ergeben sich Auswirkungen mit nachfolgend

erforderlichen konstruktiven Maßnahmen

bei Blechlängen > 2 m ergeben sich Auswirkungen mit nachfolgend

erforderlichen konstruktiven Maßnahmen

> nach den a.R.d.T. werden u.a. in e <= 1930 mm Materialstöße bzw in e <=

10.000 mm Schiebenähte erforderlich

> dies hat im konkreten Fall Konsequenzen besonders bei Traufe, Ort,

Bewegungsfugen

- sind BewegungsFugen zugleich in Längs- und QuerRichtung auszubilden, dann

sollten diese beiden Fugen auch nach gleichem konstruktiven System

gestaltet werden

> das setzt besonders Bindungen für die QuerFuge /Fuge

die nicht am RinnenBereich liegt, da sie grundsätzlich einfacher zu

gestalten ist

Bleche + HalteEisen besonders im Umfeld von BewegungsFugen sind erst

nach Überprüfung des vorhandenen Bauausführungsstandes genau bestimmbar

Bleche + HalteEisen besonders im Umfeld von BewegungsFugen sind erst

nach Überprüfung des vorhandenen Bauausführungsstandes genau bestimmbar

dazu der Beispielfall FVB TO10:

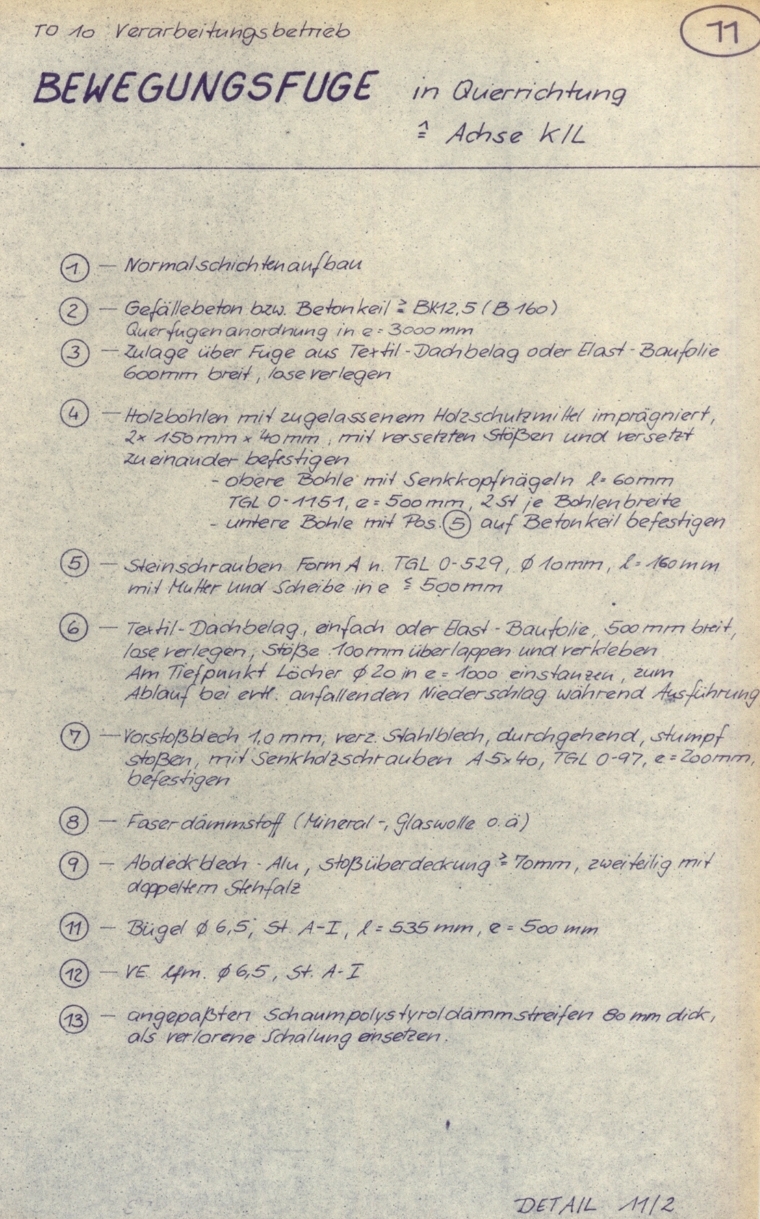

> die BewegungsFuge in QuerRichtung

(Detail 11) sollte beim DachplattenAbstand ein theoretisches Maß von 12cm

haben, in Praxi betrug dieses Maß dann aber zwischen 16 bis 26cm

> bei

der BewegungsFuge in LängsRichtung (Detail 13) sollte beim

DachplattenAbstand ein theoretisches Maß von 5cm haben, in Praxi betrug

dieses Maß dann aber zwischen 21 bis 26cm

> als Folge wurde ein zusätzliches

HalteEisen zur Stabilisierung für die oberen FugenAbdeckBleche erforderlich

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

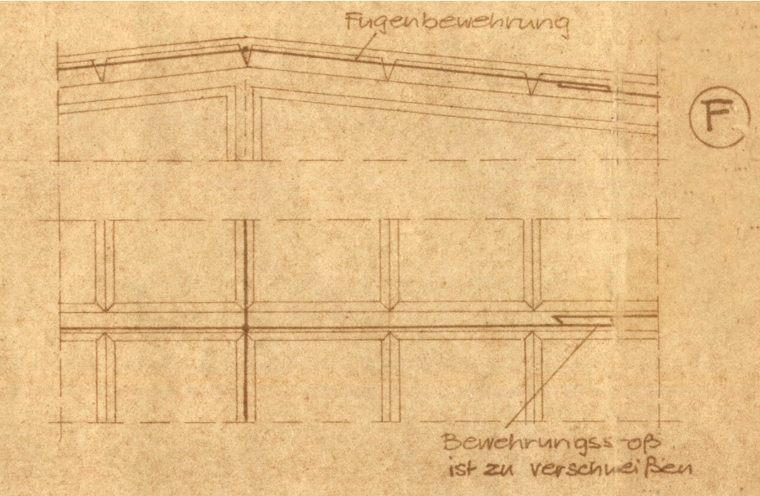

Kommentare zu den FugenAusbildungen in QuerRichtung

Kommentare zu den FugenAusbildungen in QuerRichtung

- bei den FugenDarstellungen fehlen

> BewehrungsEisen zur Ausbildung der

DachScheiben

> BlitzSchutzEisen (idR identisch mit den BewehrungsEisen zur Ausbildung der

DachScheiben) incl RausFührung der BlitzSchutzEisen aus den Fugen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- es ist auch möglich, das unterschiedliche DämmschichtDicken (DD) an der

BewegungsFuge anliegen

> die obere DämmplattenLage läuft dann horizontal mit einer Anfasung aus

/wird also im ansteigenden Teil nicht weitergeführt

- der wesentlich

größere in praxi vorhandene BewegungsFugen-Abstand hat hier ein zusätzliches

HalteEisen für die FugenAbdeck-Verblechung notwendig gemacht

-

Verschraubungen müssen versenkt werden, das ist besser als die FolgeBohle

unterseitig auszuarbeiten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

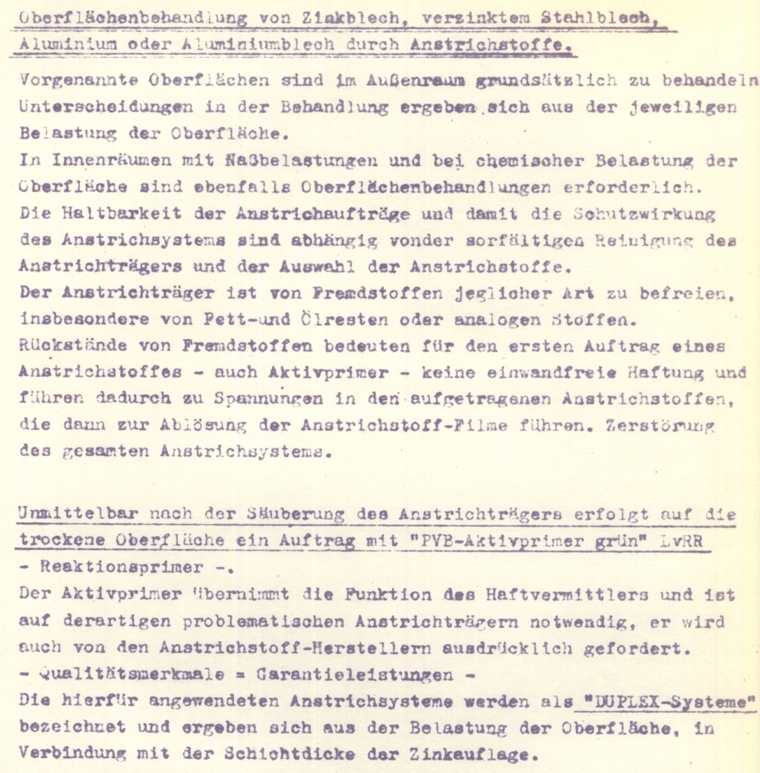

- BewegungsFuge in QuerRichtung (also die, die mit dem DachGefälle mitgeht) /im

Hintergrund sichtbar die BewegungsFuge längs (immer auf gleichbleibender

Höhe)

> am GefälleKnick (Firstpunkt) sind die eingelegten Rollen

unterbrochen

- die eingelegten Rollen sind die im obigen Detail mit Nr 8 bezeichneten

Glaswolle-Einlagen, die in der sichtbaren EinSituation noch keinen

wärmedichten Abschluss ergeben

- besonders auffällig sind hier die MöwenFedern + der VogelKot

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kommentare zu den FugenAusbildungen in LängsRichtung

Kommentare zu den FugenAusbildungen in LängsRichtung

-

NormalFugen in LängsRichtung sind nur in der DetailÜbersicht dargestellt (s.

weiter oben)

bei ihnen

wären darzustellen:

> BewehrungsEisen zur Ausbildung der DachScheiben

> BlitzSchutzEisen (idR identisch mit BewehrungsEisen zur Ausbildung der

DachScheiben) incl RausFührung der BlitzSchutzEisen aus den Fugen

> T-förmige AbhängeEisen incl oberseitig geklebtes

Pflaster-Bahnenstück

> unterer Abschluss des FugenSteges mit MörtelVerstrich,

GlasVliesKlebung und DeckAnstrich (bei SichtFlächen)

- Fugen in LängsRichtung, die gleichzeitig InnenRinnen-Fugen sind, haben die

Eigenschaften von BewegungsFugen, wobei es aber idR nur eine gibt die

direkt, dafür ausgebildet wird

- die mit Schlaufe eingelegte

bituminierte AluFolie führte zur Wasser- und Dreck-Ansammlung

>

besser ist es, einen 200 mm breiten GleitBlech-Streifen einzusetzten

- die

GefälleProblematik s. hier

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- bei zu grossen Abständen zwischen den Dachplatten (DP) funktioniert das

mit dem "nur-verklemmen" von PS-Dämmplatten nicht mehr

> hier müssen dann

zur Stabilisierung dünne BewehrungsEisen eingebogen werden, sonst "fliegen"

die BetonKeile samt ihrer Schalung durch die Lücke

- in LängsRichtung müssen die BetonKeile das Gefälle der InnenRinne

mitmachen, d.h. sie müssen unterschiedlich hoch geschalt werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- BewegungsFuge längs /als gleichmäßig im Tief verlaufende BewegungsFuge

(von unterschiedlicher Höhe)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Situation am BewegungsFugenKreuz linksseitg nach Abschluss

DachdeckerArbeiten /vor

den KlempnerArbeiten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

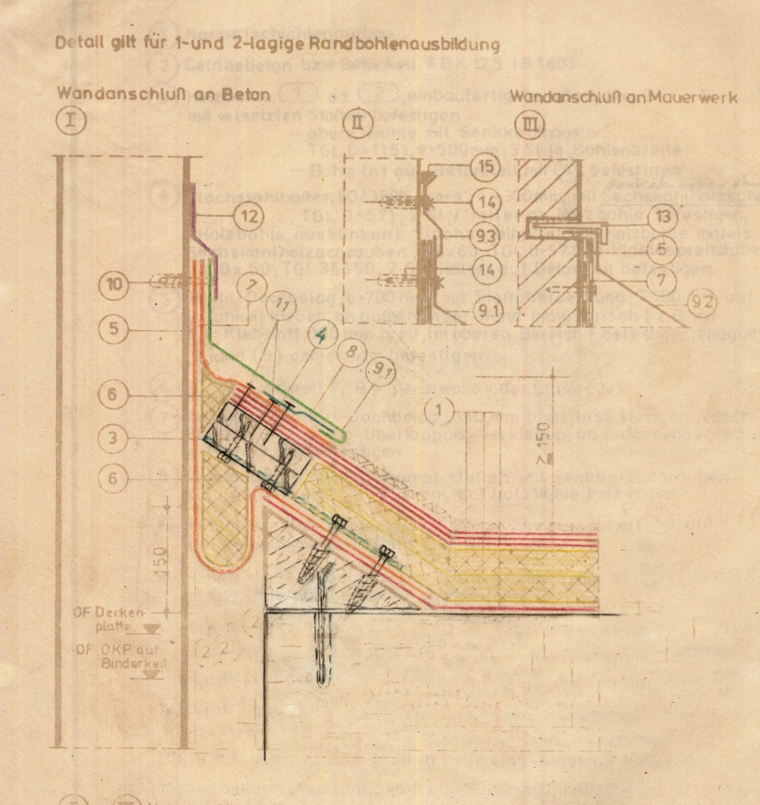

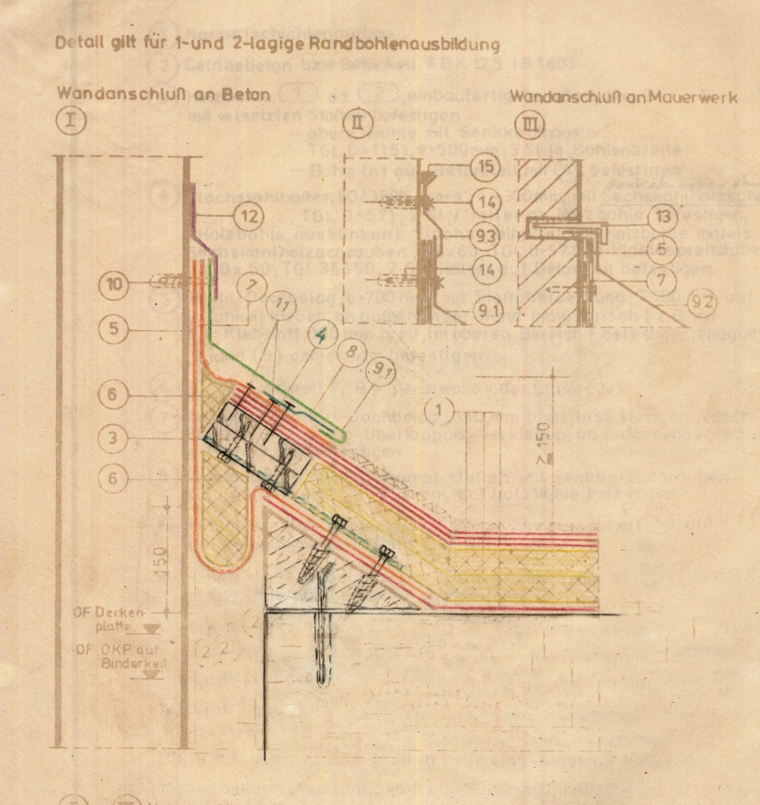

Dach-RandAusbildung

Traufe + Ort Dach-RandAusbildung

Traufe + Ort

negativ sind die

unterschiedlichen WärmeDehnungen zwischen Blech und Pappen; negativ sind die

unterschiedlichen WärmeDehnungen zwischen Blech und Pappen;

- bei Ortgängen sollte deshalb das konstruktive Prinzip "Blech-auf-Bahnen"

zur Anwendung kommen

> bei TraufAusbildungen ist das von der Sache her

nicht möglich

- unser FVB TO10 Ortgang-Detail (Detail 8) entspricht

nicht diesem Prinzip

> ein vom Prinzip her besser gelöstes Detail s.

hier

entlang der Traufen

+ Ortgänge sollte eine einheitliche DD ausgebildet werden entlang der Traufen

+ Ortgänge sollte eine einheitliche DD ausgebildet werden

> d.h. 3 Lagen

Dämmplatten sind kurz vor diesen Bauteilen auf 2 Lagen runter zu ziehen

- die Gefahr, damit WärmeBrücken mit TauWasser-Bildung zu schaffen ist nicht

vorhanden

> bei MontageBauten existiert regelmäßig in diesem

Bauteil-Umfeld eine demgegenüber wirklich echte WärmeBrücke, nämlich die,

beim Anschluss der DP an die AW-Platten, hier fehlt jedwede Dämmung

vollständig und es ist RegelFall dies zu akzeptieren

> mir sind aus

dieser Tatsache keine SchadensFälle hinsichtlich der Bildung von

TauwasserStreifen bekannt

- bleibt noch der energetisch-nachaltige

Aspekt > auch der wird wegen der Reduzierung der DD im Trauf- und

Ort-Bereich nicht wesentlich beeinflusst

anfangs-zeitig blockierte AbwasserAbführung durch späteren DachschichtenAufbau

anfangs-zeitig blockierte AbwasserAbführung durch späteren DachschichtenAufbau

- für die Trauf-Entwässerung kann

sich folgendes Problem ergeben, wenn der DachschichtenAufbau erst wesentlich

später erfolgt, aber die vorgehängte DachRinne schon endgültig ausgeführt

werden soll;

> die BohlBretter (für den Endstand) blockieren den

WasserAbfluss in die vorgehängten DachRinnen

- lösen läßt sich dieses Problem, indem

ein provisorisch-zusätzlicher BahnenStreifen von der Dampfsperre über die

Bohlen geklebt wird

> damit dieser BahnenStreifen nicht hohl liegt sind unter diesen Streifen

ebenfalls provisorisch-angefaste DämmplattenStreifen (lose) zu verlegen

>

alternativ eine Trennfolie auslegen und darauf einen BetonKeil

betonieren, der mit dieser TrennFolie wieder rückstandslos entfernt werden

kann

- bei dieser Lsg verbleiben während der Bauzeit längs-laufende WasserRinnen,

was aber akzeptierbar ist

-

die unterseitig in den BohlBrettern eingearbeiteten EntspannungsKanäle

werden bei dieser Lsg nicht mit Dreck bzw Schlamm (der später mal trocknet

und dann ist Öffnung zu) zugesetzt

Ort-Ausbildung am InnenRinnen-Abschluss

Ort-Ausbildung am InnenRinnen-Abschluss

- durch die

InnenRinnen-GefälleBeton-Keile bekommt die abschließende

MassivBauteil-Schicht hier eine größere Höhe

> die NormalHöhe der DP (auskragede

Nasen) von ca 7 cm vergrößert sich um ca 14 cm (bei 1% Gefälle) auf

insgesamt ca 20 cm

> diese 20 cm sind nun senkrecht zu verblechen

- dies bedeutet verändert-vergrößerte Zuschnitte der OrtVerblechung

incl verlängerte HalteEisen

- FallrohrAbstände beim Objekt TO10 > ca 12 m

gleichermaßen bei Innen- wie Außen-Entwässerung

-

die FallrohrAnschlüsse sollten alle sofort nach dem Abschluss des

Arbeitsganges "dachdicht" einen Draht-EinsatzStulpen bekommen,

es fällt nach eigenem Erleben einfach zu viel Dreck an (Federn, VogelKadaver)

|

|

|

|

|

|

|

|

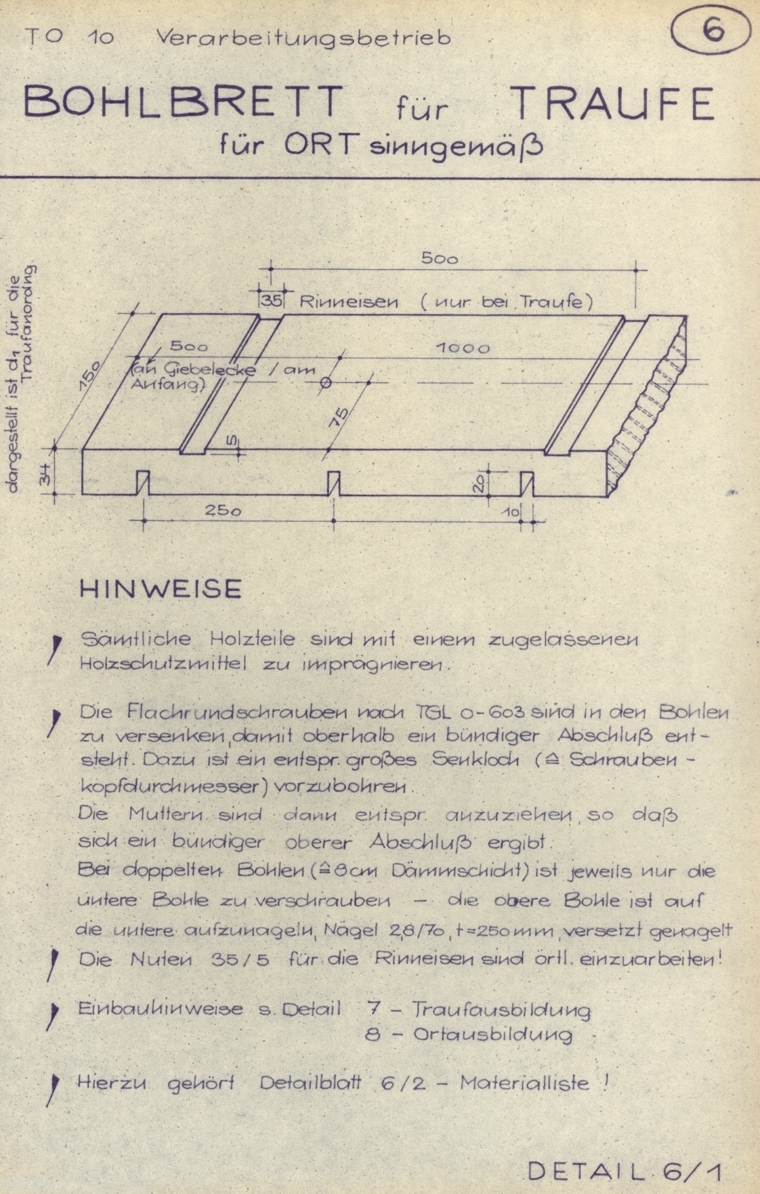

Trauf-Ausbildung mit Verklebung von Blech + Bahnen

Trauf-Ausbildung mit Verklebung von Blech + Bahnen

-

zur Verankerung der TraufBohlen sind die Randstreifen der Beton-DachPlatten

zu durchbohren

> dabei kommt es regelmäßig zu BetonAbplatzungen, deshalb

müssen die UnterlegScheiben sehr gross gewählt werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- bei der Isometrie ist im Gegensatz zu unserem Detail dder Rinnenhalter auf

der oberen Bohlenlage eingelassen und befestigt

- besser scheint mir da unsere Lsg

zu sein, denn hier muß nur jeweils ein Bohlbrett bearbeitet werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

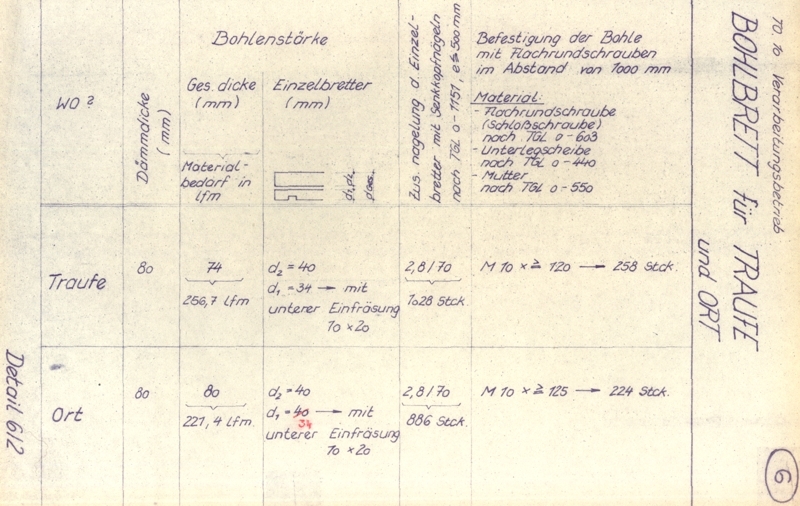

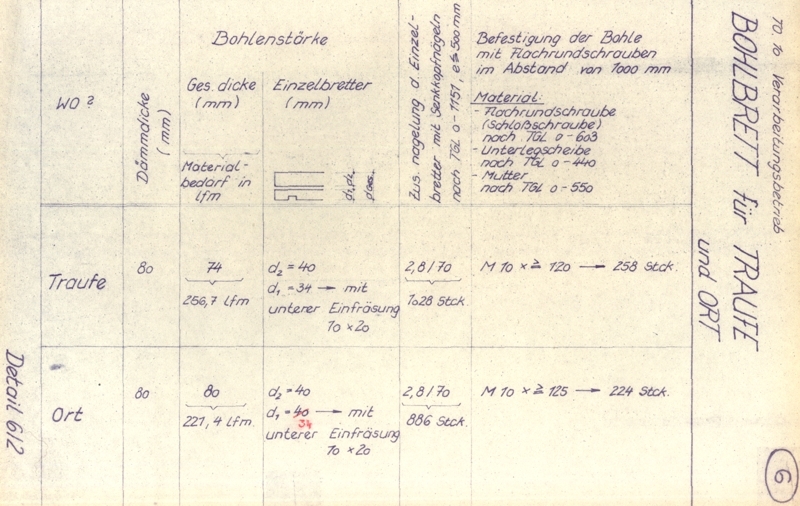

BohlBretter am Ortgang benötigen

die eingefrästen Nute nur an der UnterSeite zur Entspannung BohlBretter am Ortgang benötigen

die eingefrästen Nute nur an der UnterSeite zur Entspannung

- die 34

mm statt von 40 mm Dicke für das untere BohlBrett sollen sichern, dass es im

TraufBereich immer zur Rinne hin Gefälle gibt

und nicht etwa in diesem Bohlbrett-Bereich durch Unebenheiten o.a.

eine StauStufe (HöhenSchwelle) entsteht, an der sich Wasser staut

- für das

untere Ort-BohlBrett wird dieses Maß dann nur vereinheitlichend übernommen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

das Ortgang-Detail (Detail

8) ist nicht beispielgebend

durchgearbeitet das Ortgang-Detail (Detail

8) ist nicht beispielgebend

durchgearbeitet

|

|

|

|

- so wie

rechtsseitig dargestellt, sollte ein Ortgang geplant werden

-

ausführlicher, dieses vom Prinzip her besser gelöste Detail s.

hier

|

|

|

|

|

|

bei unserem FVB TO10 Ortgang-Detail (Detail 8) wären danach folgende

Sachverhalte zu überarbeiten;

- besser ist es das

AbdeckBlech (Pos. 7) auf die Bahnen zu legen

> in Verbindung damit

wird dann ein zweites HalteEisen erforderlich

- die obere Bohle hat

dann die Abmaße 150 x 60/40 mm d.h. sie ist oberseitig um 2 cm

abfallend zu schrägen

- die untere Bohle sollte ca 15 mm überstehen, d.h.

sie ist damit versetzt zur oberen anzuordnen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- beim Ortgang im Bereich der, mit diesem Foto erfassten InnenRinne, müßte

das Blech wesentlich höher sein als auf der normalen Strecke (gut 14 cm

kommen mind. hinzu)

- warum es hier den Anschein durchgehend

gleicher Höhe hat > ???

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

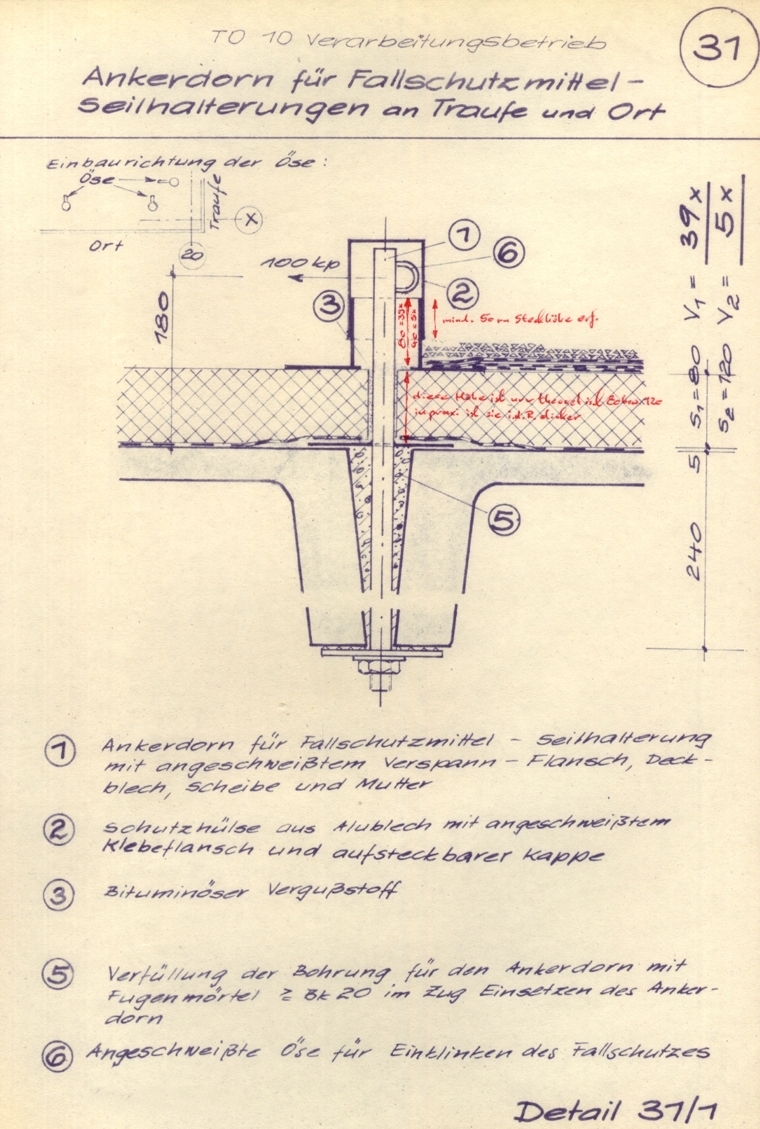

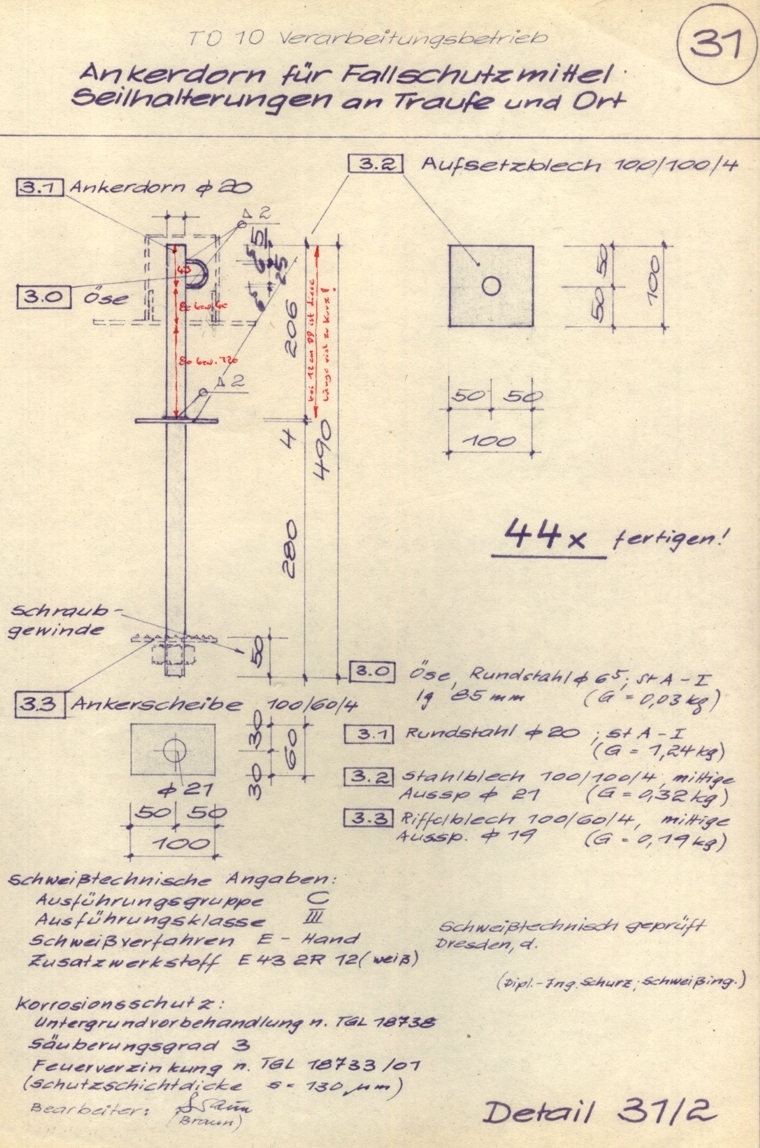

SeilHalterungen

für FallsSchutzmittel SeilHalterungen

für FallsSchutzmittel

- exakte gesetzliche Vorgaben zur

Anordnung > nichts gefunden /nicht relevant (?)

Vorschlag zur Anordnung von stationären BefestigungsPunkten

Vorschlag zur Anordnung von stationären BefestigungsPunkten

- Ermittlung der Abstände

> Abstand der SeilAbspannungs-Stellen unternander muß kleiner als die

AbsturzHöhe sein

> AbsturzHöhe am TraufBereich ist ca 7,80 m

> damit würde sich ein Abstand von ca 5,80 m (7,80 m - 2 m) zwischen den

stationäre BefestigungsPunkten ergeben

> quasi müßte rund ums Dach aller

6 m eine VerankerungsMöglichkeit angeboten werden

- Anzahl

der stationäre BefestigungsPunkte reduzieren auf sinnvolle Bereiche, dort wo

auch in Verbindung mit dem Dachrand irgendwelche (regelmäßigen) Tätigkeiten

stattfinden

- was wären das

für Sachverhalte ?

> Auswechseln von Leuchtmitteln bei Dachrand

installierten Leuchten

> über den MontageLuken in OG-AW

> in

Verbindung mit dem SpäneTransportRohr aufs Dach (Verstopfung an Knickstelle

besetigen)

> Säuberung FallRohr-Einlauf e = 12 m

- unterschiedlich

hohe DD > einheitliche Höhe der HalteStange

- über

beheizten Räumen bildet sich durch den Ankerdorn eine WärmeBrücke

mit ggf zeitweise TropfwasserAnfall

> der Ankerdorn muß dann hier unterseitig gedämmt werden

|

|

|

|

|

|

|

|

- die kraftschlüssige Verankerung der HalteStange erfolgt durch Verschrauben

der beiden Stahlplatten (Pos, 3.2 und 3.3) gegen die SB-DP-Stege

- hier wurde dann im oberen Bereich der HalteStange eine höhenmäßig

flexibel einsetzbare RohrHülse mit BreitFlansch zum Anschluß der DachBahnen,

angeordnet (muß mit vorgefertigt werden, sonst passt sie nicht mehr

drauf)

Damit

über diese RohrHülse kein RW in die Dämmschicht eindringen kann erhielt sie

eine aufsteckbare Kappe.

Hier lässt sich das so machen, im Gegensatz zu den

SeilAbspannungen s.

hier

- beim bohren in die Fugen zwischen den DP erfolgen regelmäßig grosse

Abplatzungen unterseitig der PlattenStege > grosse AnkerScheibe (Pos

3.4) wird notwendig, nur Schrauben + UnterlegScheiben reichen nicht

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dach-RandAusbildung

Attika / aufgehende WandAnschlüsse Dach-RandAusbildung

Attika / aufgehende WandAnschlüsse

- hier

ist in verschiedene Sachverhalte zu klassifizieren um funktionsgerechte

Lsgen zu bekommen

> eine einzelne Attika ist regelmäßig eine Kombination

aus den verschiedenen Sachverhalten

Sachverhalte 1 bis 3;

1) Höhe der Attika über fertiger

DachFläche

a) niedrige Attika > DachDeckung schliesst die

Attika mit ein

und

b) hohe Attika > Attika bekommt gesonderten oberen

Abschluss, quasi die Situation "aufgehende Wand"

2)

GefälleAusbildung /DachEntwässerung

a)

Gefälle von der Wand weg

und

b) Gefälle zur Wand hin > hier muss dann noch der Sachverhalt Entwässerung

einbezogen werden

bei Attika in Verbindung mit DachEinläufen werden zwei Gefälle-Ausbildungen

erforderlich

bei Attika in Verbindung mit DachEinläufen werden zwei Gefälle-Ausbildungen

erforderlich

a) Gegen-GefälleKeil durchlaufend von der

Attika-Wand weg

> hier entsteht parallel zur Attika eine durchlaufende

InnenRinne

und

b)

Gefälle-Ausbildung in Verbindung mit dem DachEinlauf

> ein parallel zur

AttikaWand verlaufendes GefälleSystem mit Hoch- und Tiefpunkt

> hier

sitzt der DachEinlauf direkt an der Attika

3)

beweglicher oder

starrer Anschluß zwischen AW + DachFläche

a)

MontageBauten > beweglicher Anschluß zwischen AW + DachFläche

>

Regelfall bei großen NGW-Objekten und hier im weiteren Grundlage der

BeispielDarstellungen

und

b) verbundene TragKonstruktion von Wand + Dach

> AttikaAusbildungen

bei verbundener TragKonstruktion von Wand + Dach s.

hier

|

|

|

|

|

|

|

|

zu den

3 dargestellten Attika-Details /stark bewegliche Anschlüsse zu den

3 dargestellten Attika-Details /stark bewegliche Anschlüsse

-

sie sind geplant nach dem Prinzip "Bleche + Bahnen getrennt"

- es

sind Lsgen für MontageBauten, also mit Bewegungen zw AW + Dach

> starre BauteilKonstruktionen, wo Dachdecken in Wände einbinden sind anders/einfacher zu gestalten

|

|

|

|

a) Sonderfall

passgenaue Attika-Höhe

- hier wird die Attika quasi nach der

Dachdeckung gebaut

|

b) geringe

Attika-Höhe

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c) grosse Attika-Höhe

- dieser Fall erfüllt quasi die Kriterien einer aufgehenden Wand

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

aufgehende Wand / stark beweglicher Anschluß

aufgehende Wand / stark beweglicher Anschluß

- Detail für den Fall größerer

BewegungsMöglichkeiten (> MontageBauten) zwischen Dach + Wand

- die WärmeDämmung kann

ebenfalls mit diesem Detail erfüllt werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

aufgehende Wand / schwach beweglicher Anschluß

aufgehende Wand / schwach beweglicher Anschluß

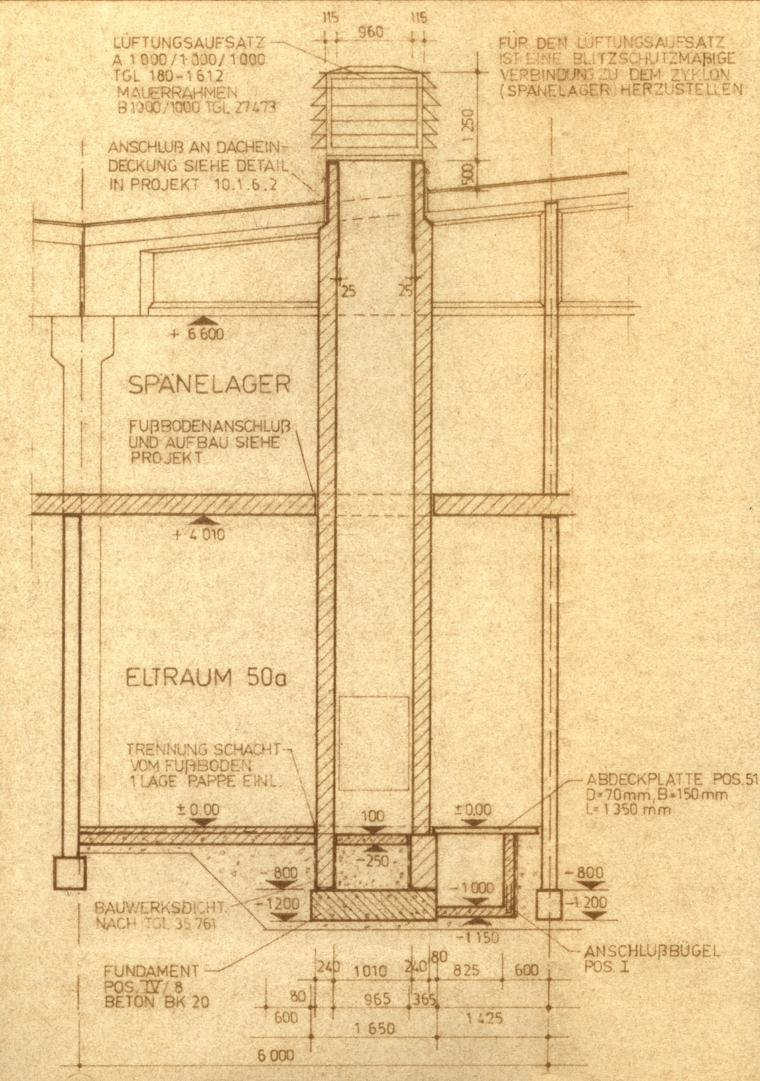

- Detail-Beispiel für gemauerten Schacht durch die Dachdecke > bei

FVB TO10 vorgesehen für

Notstrom-AbgasSchacht

- das folgende Dach-WandAnschlussDetail hat einige (für Theoretiker) formale

Schwachstellen

a) bezüglich

WärmeDämmung ist es ein Kompromiss wegen der beengten RaumVerhältnisse,

denn die Dämmung ist nicht lückenlos um den BauKörper gezogen sondern endet

unterhalb des Daches

und

b) bezüglich RW-Ableitung > das Wasser

kann hier in einer quasi Rinne stehen bleiben

> es gibt keinen Rinnen-GefälleKeil / derselbe Fall tritt

allerdings auch an jedem Groß-DachAufbau auf

> für Strecken bis 2 m ist es m.E. zu verantworten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

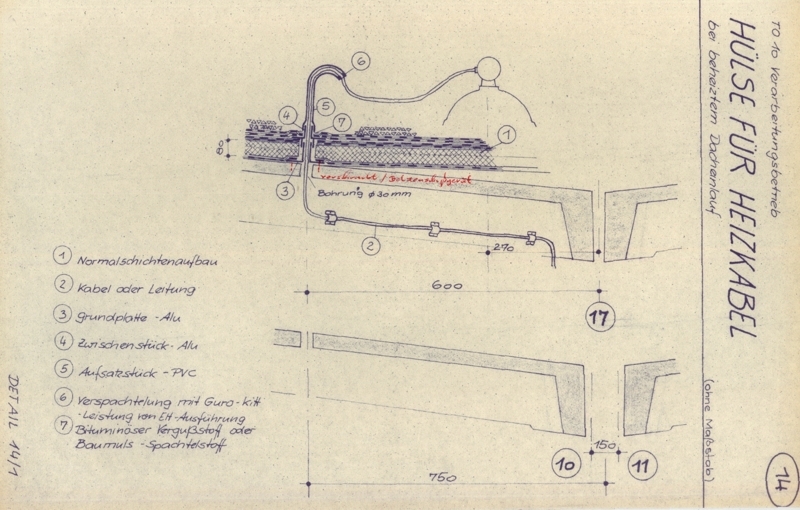

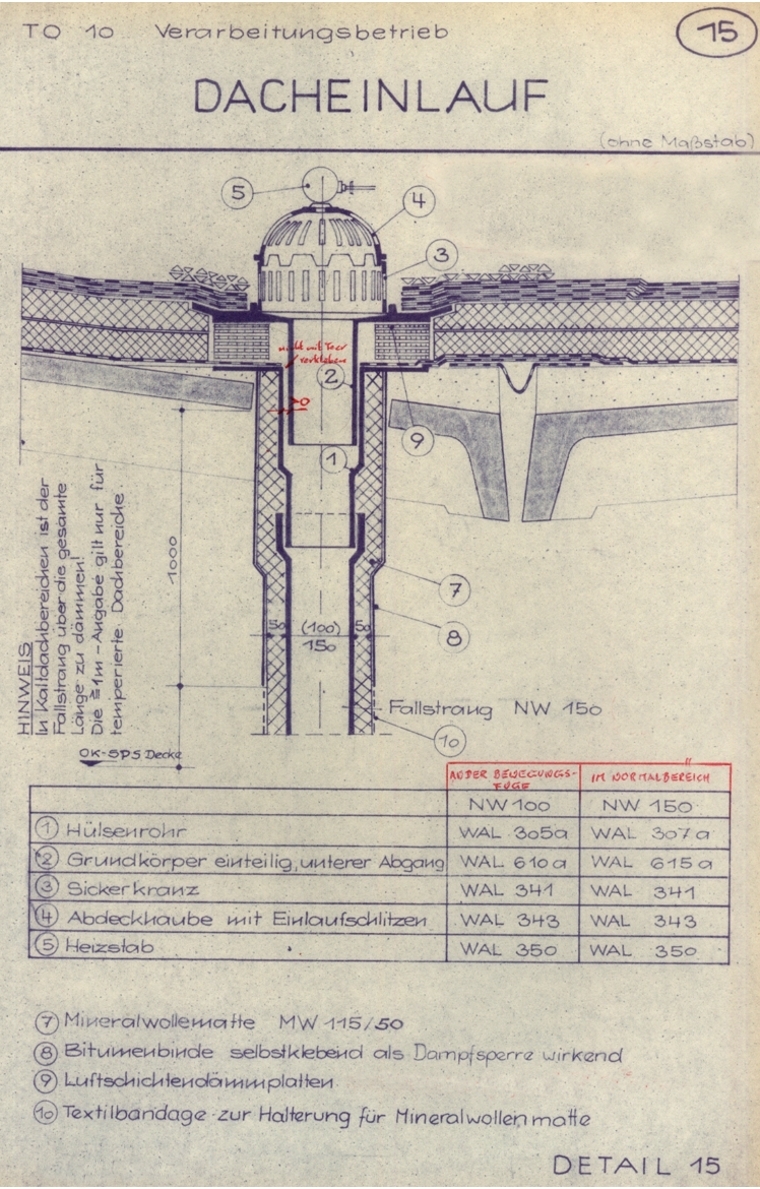

Dacheinläufe incl Beheizung

Dacheinläufe incl Beheizung

- es wurden 2 EntwässerungsEbenen geplant

- durch unsachgemäße Ausführung ist besonders

die Funktionsfähigkeit der 2. EntwässerungsEbene = Ebene auf der Dampfsperre

gefährdet,

und zwar konkret der Abstand zwischen GrundKörper und HülsenRohr

wie folgt:

> Zufliesen durch HeißbitumenKleber

> überstehende DachBahnen-Anschlüsse

liegen meist dicht am Grundkörper-StutzenRohr an, so das kein Wasser von

dieser unteren Ebene mehr ablaufen kann

- sinnvoll scheint es mir > das HülsenRohr um eine Dimension größer wählen, als den Grundkörper

>

allerdings muss der Fallstrang das mitmachen

- provisorischen

Draht-EinsatzStulpen sofort in Verbindung mit der DachDichtung in den

Fallstrang setzen

> da ab jetzt besonders bei Regen der ganze DachDreck

an diesem FallstrangStutzen landet

- eine teilweise

Dämmung des Fallstranges unterhalb des Daches wird besonders bei

metallenen Rohren erforderlich um abtropfendes SchwitzWasser zu vermeiden

- Sachverhalte zu den, an die DachEinläufe anschließenden Fallstränge

s. hier

-

Beheizung-DachEinlauf kann nach unterschiedlichen Systemen

erfolgen

a) DachEinlauf von oben > dazu muß gesondertes Kabel durch das Dach

geführt werden

/beim Neubau FVB TO10 kam diese Variante zur Anwendung

weil vor ProjektierungsBeginn die Dacheinläufe in dieser Ausführung bestellt

wurden

oder

b) Anschluss von unterhalb des Daches an das

HülsenRohr > zu bevorzugen

- beim FVB TO10 wurden nur die

Dacheinläufe mit Beheizung vorgesehen, deren Stränge durch Kühlräume geführt

werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

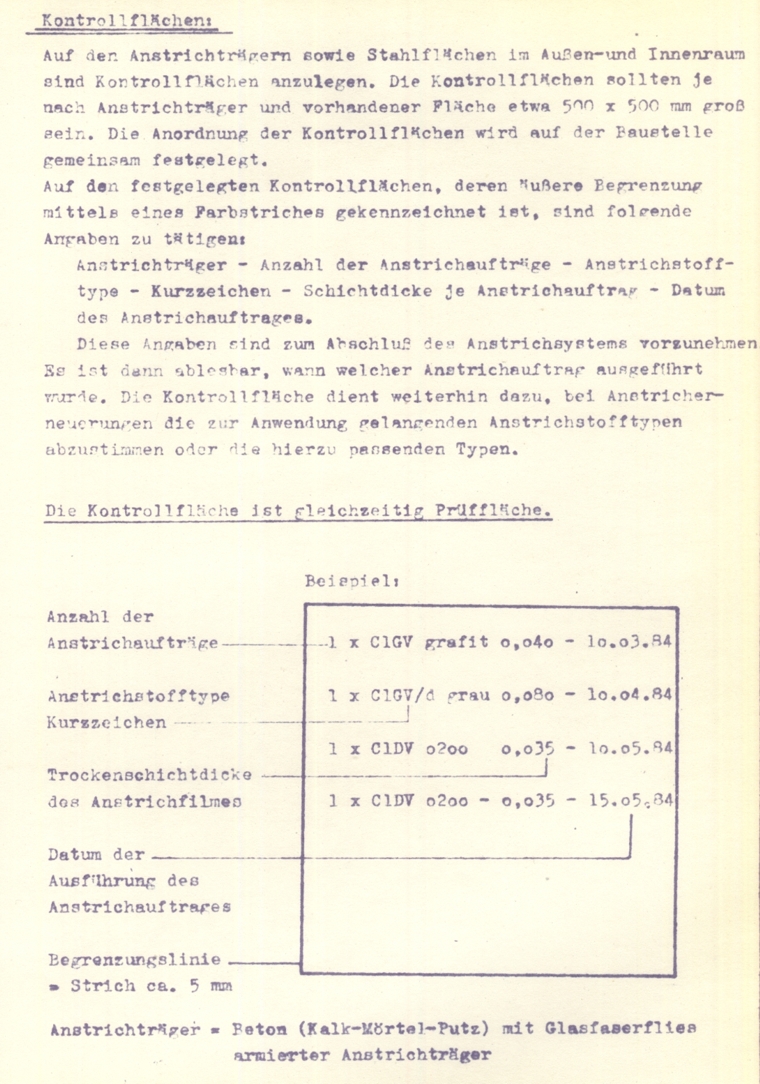

DachEinläufe + BewegungsFuge KonzeptSkizze

DachEinläufe + BewegungsFuge KonzeptSkizze

- hier entstehen

vielfache BauteilÜberschneidungen + Durchdringungen, die ausführungsseitig

einen exakt geplanten AusführungsAblauf erfordern

> GefälleBeton-Keile der InnenRinne

> BetonKeile für die BewegungsFuge

> einsetzten der DachEinlauf-HülsenRohre

> HolzBohlen der BewegungsFuge und Flansch des

DachEinlauf-GrundKörpers

- im speziellen Fall waren die

GefälleBeton-Keile der InnenRinne bereits ausgeführt

Deshalb mußte an Stellen, wo der BewehrungsEisen-Bügel für den

BewegungsFugen-BetonKeil hinkommen sollte, wieder Beton abgespitzt werden

Diese abzuspitzenden BetonBereiche sind rot-farbig hervorgehoben

|

|

|

|

>>> entfernt einlauf-an-bewegungsfuge-konzept_800.jpg

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

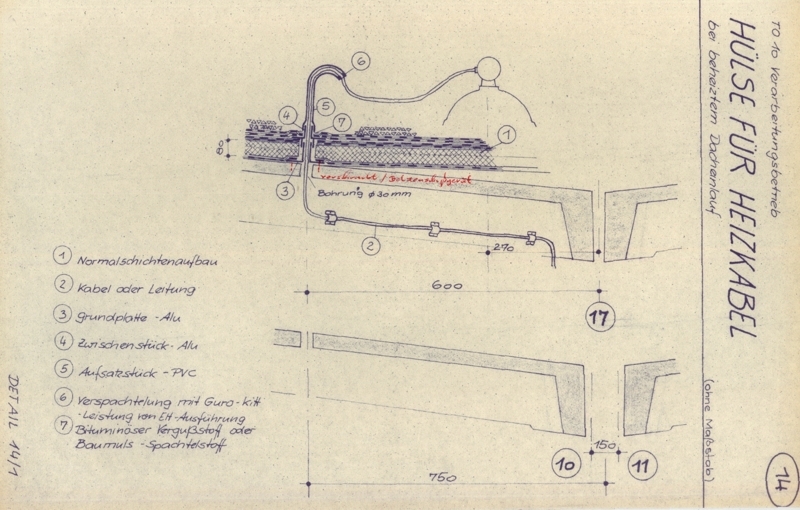

HülsenRohr für HeizKabel zur Beheizung DachEinlauf

HülsenRohr für HeizKabel zur Beheizung DachEinlauf

- über das

HülsenRohr darf kein Wasser eindringen und ein Kabel-Nachzug muß

möglich sein

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

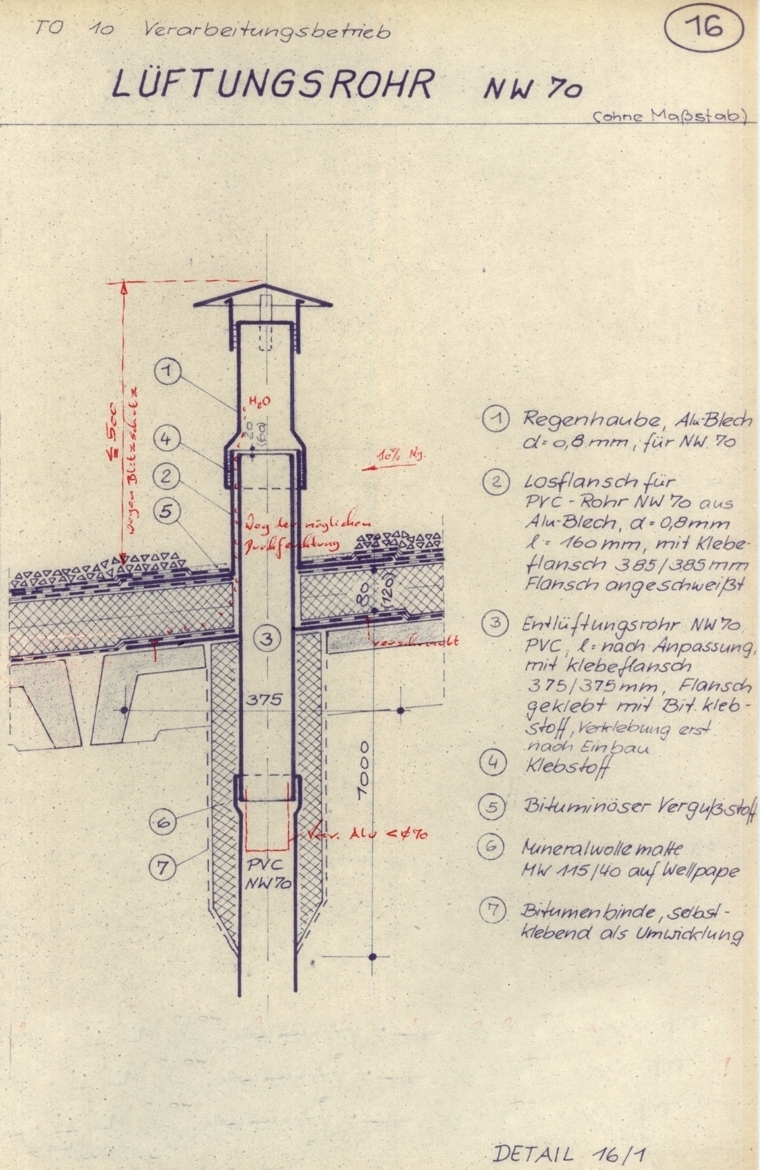

DachDetail

LüftungsRohr + RohrDurchführung DachDetail

LüftungsRohr + RohrDurchführung

- LüftungsRohre für

a)

Schmutzwasser-GrundleitungsNetz > Detail 16

und

b)

TGA-Ausrüstung > Detail 17 > idR ist das geschweißtes

StahlRohr und bauseitig kommt dazu nur die RohrHülse

- eine alternative Lsg für einen

derartigen Dachdurchbruch sollte sein, ihn vor Ort zu bohren statt DP mit

vorgefertigten Durchbruch zu verwenden

> damit vereinfacht sich die ganze

planerische Vorbereitung, denn beim MontageProjekt müssen dann keine Angaben

gemacht werden zu Durchbrüchen, deren Ursachen noch nicht bearbeitet sind

-

Schneehöhe > diese

beträgt zB in Dresden 20 cm

> bei >= 20 cm über OK-Besplittung muß sich

der Endpunkt von Lüftungsstutzen befinden

- metallene Teile (StahlRohre) nicht mehr als

50 cm

über Dach, sonst an BlitzSchutz anschliesen

> bei verschiedenen "Rohr"Medien

wird von TGA ein möglichst grosser Abstand des Austritts zur DachOberfläche

gefordert, damit zB ständig ausblasendes Kondensat die DachDeckung

nicht beschädigt

> dazu genaue SituationsKlärung mit TGA vornehmen

- im Flachdach-Kataog Z8645 ist gefordert, HartholzKlötze statt

der PS-Dämmung um das Rohr als Unterlage für die KlebeFlansche der

DachBahnen auszubilden

> m.E. ist das Aufwand ohne Nutzen; so wie

im Detail dargestellt entsteht eine saubere AnschlußLsg

|

|

|

|

|

|

|

|

LüftungsRohr-Haube für Schmutzwasser-GrundleitungsNetz

LüftungsRohr-Haube für Schmutzwasser-GrundleitungsNetz

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- RegenHaube + LosFlansch sollten sinnvoller aus einem Stück gefertigt

werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

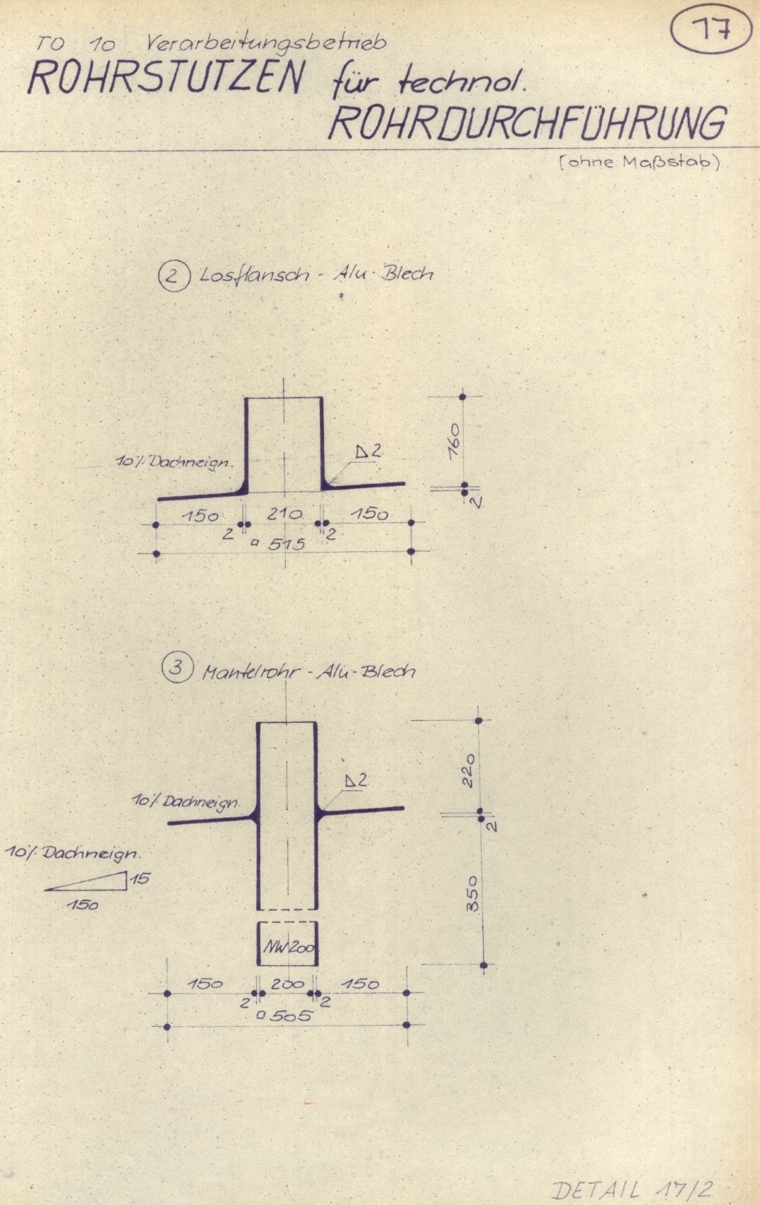

RohrStutzen für technologische RohrDurchführung

RohrStutzen für technologische RohrDurchführung

- eine Hülse für TGA-RohrDurchgänge unterschiedlicher Durchmesser

- bei nachfolgender Darstellung muß die RohrDämmung unterhalb des

MantelRohr-Stutzens ggf fortgesetzt werden

- StahlRohre größeren

Durchmessers und großer Höhen über Dach müssen vom Ausrüster (TGA,

Lüftung, Kälte) unterhalb der DP eine Halterung bekommen

Die

RohrHülse nimmt keine Kräfte auf bzw darf in dieser Hinsicht nicht

beansprucht werden.

- über beheizten Räumen entstehen bei der

dargestellten Ausbildung des MantelRohres (Pos. 3) WärmeBrücken,

ggf mit der Folge von TropfwasserBildung

Abhilfen:

a) das MantelRohr

unterhalb der DP dämmen

b) das MantelRohr aus Kunststoff herstellen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DachAufbauten

allgemeine Sachverhalte DachAufbauten

allgemeine Sachverhalte

- Groß-DachAufbauten sind vor der DachDeckung

komplett aufzubauen

> sie werden idR an zentralen Stellen aufs Dach

hochgebracht und dann von hier auf dem Dach verteilt

> es handelt sich dabei um bis zu 100kg (und mehr) schwere StahlBauteile mit

Graden + Kanten

> diese "Annahme"-Bereiche und die "HauptPfade" werden

mechanisch stark belastet, deshalb ist im Umfeld der LastenAufzüge in aller

Regel auch die DampfSperre beschädigt, also zu erneuern !

- zum

KomplettAufbau von Gross-DachAufbauten gehören:

a) die bauseitig zu

erbringenden GrundKörper (VollBlech- bzw Stahl-Holz-TragKonstruktionen)

b) die

ausrüstungsseitig zu erbringenden eigentlichen Aufbauten

c) die

abschliessenden Klempner-Arbeiten > außenseitige Verblechungen

d)

die BlitzschutzAnschlüsse

> in

Verbindung damit finden regelmäßig auch Schweiß- und Löt-Arbeiten

statt

- Abstände unternander

> sind nach mehreren Sachverhalten hin zu hinterfragen;

a) LuftZustände >

Beeinflussung durch zu enge Nachbarschaft > ZuluftKopf + FortluftHaube

b) Ausführungs-MontageFreiräume > MindestAbstand, damit überhaupt

noch gearbeitet werden kann

- Groß-DachAufbauten können gerade +

mit Gefälle aufgebaut werden

> HitzeAbzug + RAK im Gefälle

> LK beides möglich

> alles andere auf waagerechten Unterbau

- Schneehöhe

> diese beträgt zB in Dresden: 20 cm

> damit ergibt sich für die

GrundKörper von Groß-DachAufbauten eine BauHöhe von mind. 20 cm über

OK-Besplittung

- die Klebefläche zwischen Blech und

Pappen soll mind. 80 mm betragen (Literatur geht z. T. auf 120 mm)

> die Bohlbrettbreite beträgt deshalb bei allen Dachaufbauten mind. 100 mm

- Alublech-Mantel

> als äußeres seitliches Abdeckblech bei DachAufbauten wurde i.d.R. ein

Alublechmantel vorgesehen, an den ein Aufsatzflansch aus Alublech

angeschweißt werden soll.

> die Befestigung ist i.d.R. als Nagelung mit verzinkten Breitkopfnägeln an

Holzbohle bzw. seitlicher Holzverschalung vorgesehen.

> bei Ortbeton-Tragkonstruktionen wird Bohrung mit SpreizDübeln und

verzinkten Schrauben vorgeschlagen

- KorrosionsSchutz im DachBereich

> s. hier

|

|

|

|

|

|

|

|

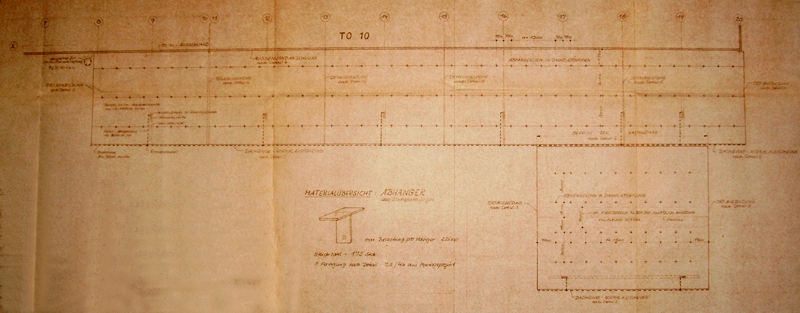

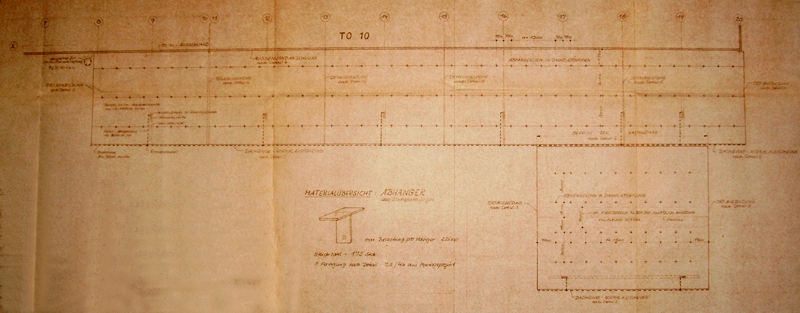

- ÜbersichtsPlan DachAufbauten NordBereich (obere Grafik) +

SüdBereich (untere Grafik)

- die senkrechten dicken VollLinien sind

FirstLinien > man erkennt, dass hier die DachAufbauten konzentriert

wurden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

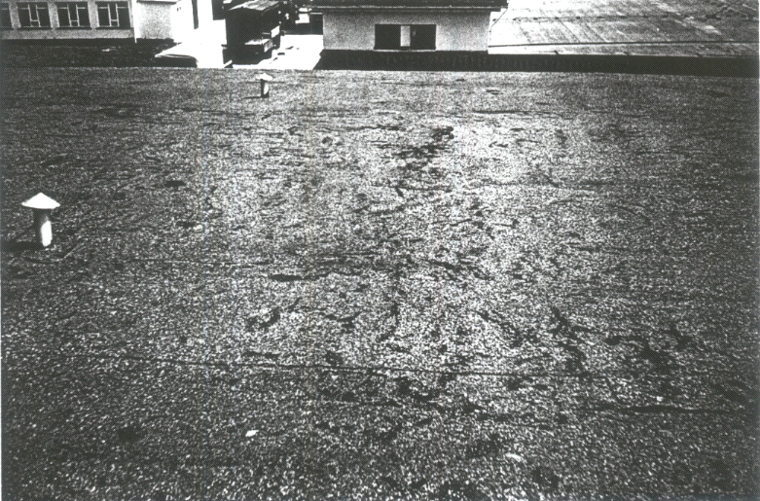

- der Dach-SüdBereich bis zur

BewegungsFuge ist fertiggestellt, auf dem nördlichen DachBereich sind

vorerst nur 2 Lagen der DampfSperre verlegt

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- im Vordergrund die

BeweungsFuge in QuerRichtung (mit dem DachGefälle mitgehend), Blick

auf den noch ungedeckten NordBereich mit provisorisch abgedeckter

BewegungsFuge

- die Gross-DachAufbauten sind komplett montiert und

vorbereitet für die DachdeckerArbeiten

> man erkennt, dass die Dämmplatten unter die auskragenden Bleche

der DachAufbauten geschoben werden können

- im Hintergrund sieht man das Oberteil des LastenAufzuges, von wo dann

vorgelagert + verteilt wurde

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DP-Ersatz

durch Ortbeton für DachDurchführung DP-Ersatz

durch Ortbeton für DachDurchführung

- nachträgliche grosse DachÖffnungen:

a) mit Einschränkungen > Spiegel von vorhandenen Dachplatten

durchschlagen

oder

b) ohne Einschränkungen > gesamte Dachplatte

ausbauen + durch OrtbetonLsg oder StahlKonstruktion ersetzen

- statt VolllPlatten (auch Rundloch zählt hierzu) sollte man KassettenPlatten

im DachBereich einsetzen

> das lässt auch noch größere Öffnungen nach

erfolgter Montage zu

- daneben müssen diese DP auch in der Lage

technologische VerkehrsLasten aufzunehmen

-

bei OrtbetonLsgen sind abschliessend mit MörtelAbstrich saubere ebenflächige UnterFlächen zum Kleben der

DampfSperre herstellen

- Sonderfall >

Nachbildung einer DachRand-DP

|

|

|

|

|

|

|

|

DachkassettenPlatten aus dem ElementeKatalog > ihre Geometrie und

herstellerseitig mögliche Durchbrüche

DachkassettenPlatten aus dem ElementeKatalog > ihre Geometrie und

herstellerseitig mögliche Durchbrüche

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DachkassettenPlatte aus dem ElementeKatalog mit vor Ort /nach der Montage

noch möglichen Durchbrüchen durch die Kasetten-SpiegelFelder

DachkassettenPlatte aus dem ElementeKatalog mit vor Ort /nach der Montage

noch möglichen Durchbrüchen durch die Kasetten-SpiegelFelder

- lt

ElementeHersteller lassen sich an jedem Spiegel nachträgliche Öffnungen

einbringen, allerdings setzten die zulässigen VerkehrsLasten Grenzen

-

Stege dürfen nicht entfernt werden, dann muss die Platte durch Stahl-und-Beton

VerbundKonstruktion ersetzt werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

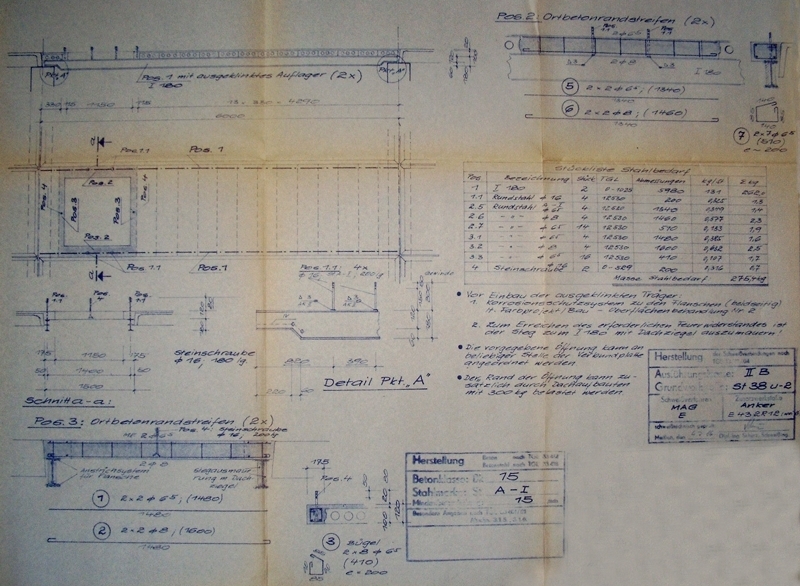

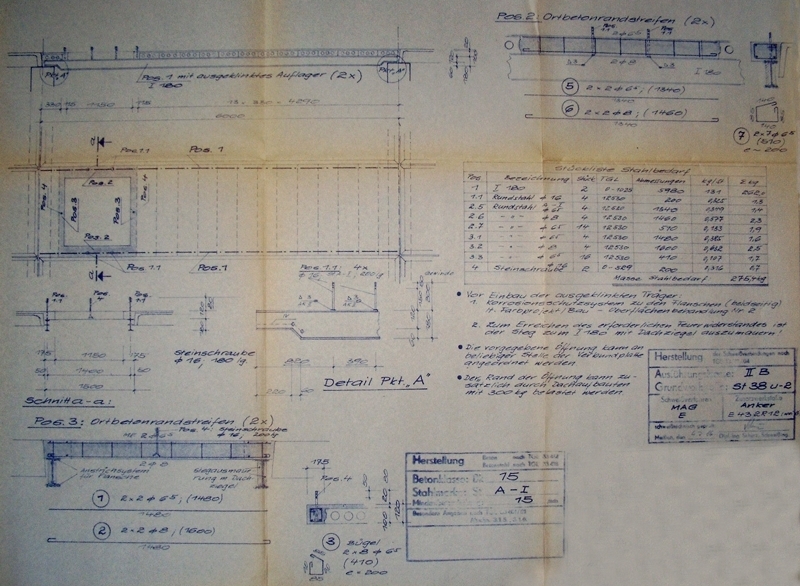

Ersatz einer vorhandenen Dachplatte durch eine Stahl-und-Beton

VerbundKonstruktion

Ersatz einer vorhandenen Dachplatte durch eine Stahl-und-Beton

VerbundKonstruktion

wann ? > nachträgliche grosse DurchbruchForderung mit hoher

VerkehrsLast

- die mit 1,15 m dargestellte lichte Öffnung kann dabei in längsRichtung bis

auf 5,11 m vergrößert werden

> die zul. VerkehrsLast muß gesondert untersucht werden

- idR ist die

Situation dann derart, dass eine bereits vorhandene Dachplatte dafür auszubauen ist

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

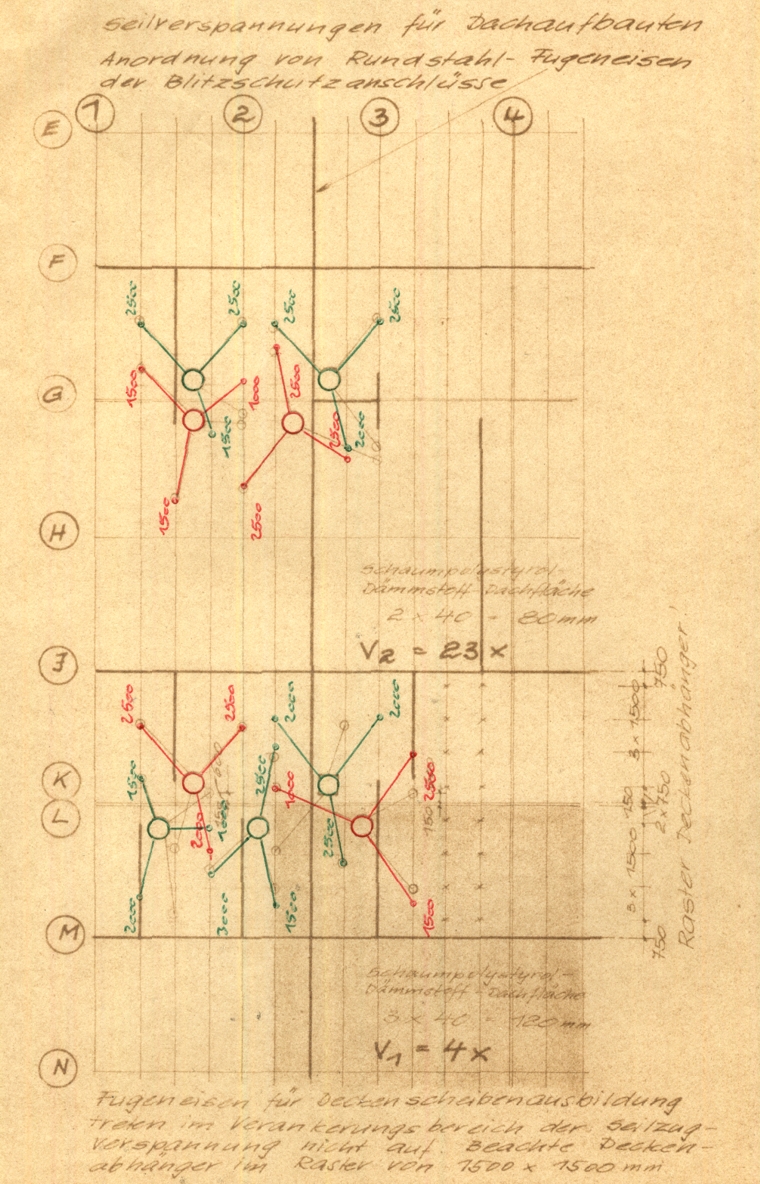

FugenBewehrung zur Ausbildung der DachScheiben hier dargestellt in

QuerRichtung /über den DachBindern, mit denen sie einen kraftschlüssigen

Verbund über die Bügel im Binder-Obergurt eingehen

FugenBewehrung zur Ausbildung der DachScheiben hier dargestellt in

QuerRichtung /über den DachBindern, mit denen sie einen kraftschlüssigen

Verbund über die Bügel im Binder-Obergurt eingehen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

provisorische

DachDurchbruch-Abdeckungen provisorische

DachDurchbruch-Abdeckungen

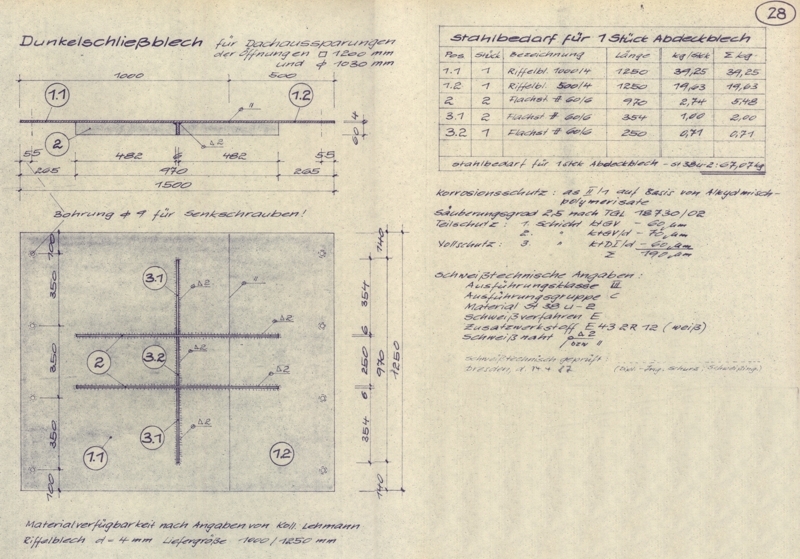

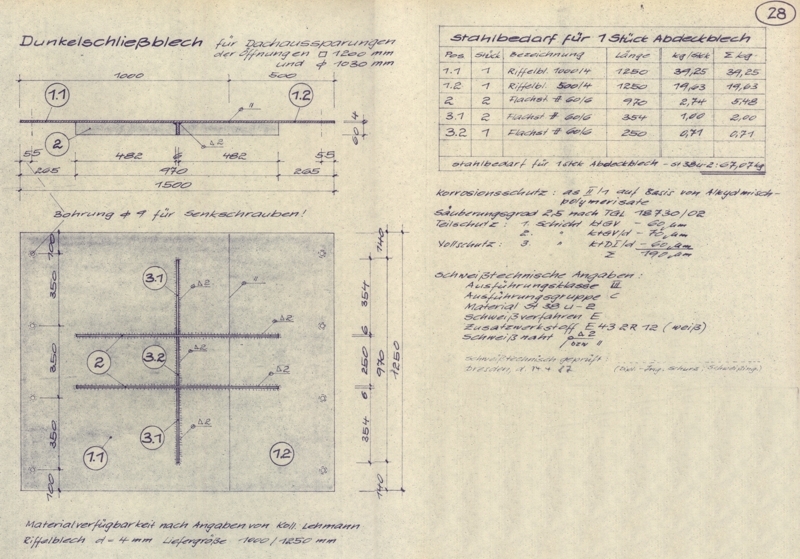

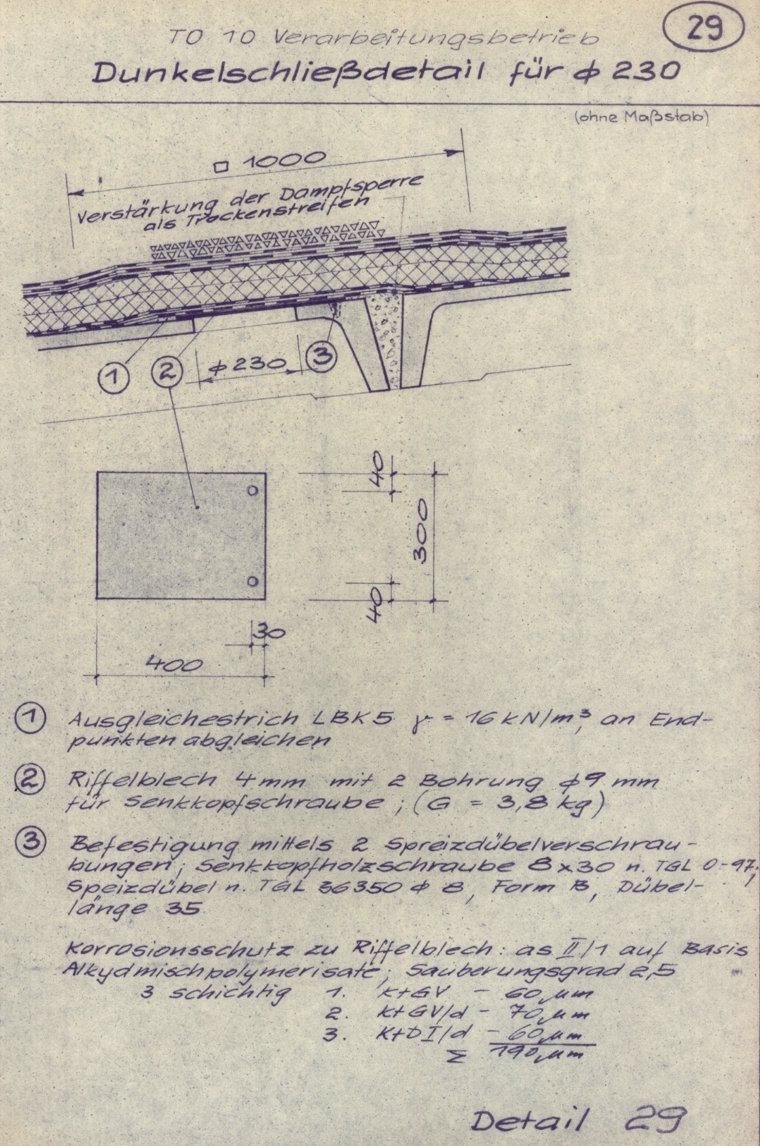

- unsere Bezeichnung

> "Dunkel-SchließDetail" (Detail 28 + 29)

- "ewige" Provisorien

>

regelmäßig kommt es vor, dass bei der MontageProjekt-Bearbeitung große DachÖffnungen auf Verdacht vorgesehen

werden, die späterhin nicht benötigt werden

- nach der

DachMontage steht das Problem DachÖffnungen gegen Absturz zu sichern

>

solange keine weiteren Arbeiten auf dem Dach stattfinden können sie ja noch

offen bleiben

- spätestens mit dem Gewerk Dachdecker /Verlegung der Dampfsperre /Dach

wasserdicht machen müssen diese Öffnungen verschlossen werden

-

dazu gibt es regelmäßig Möglichkeiten.

a) Holz-Abdeckungen > sind der Regelfall und werden verlegt überall

dort,

wo mit Sicherheit nach aktuellem Stand auch

DachAufbauten kommen

und

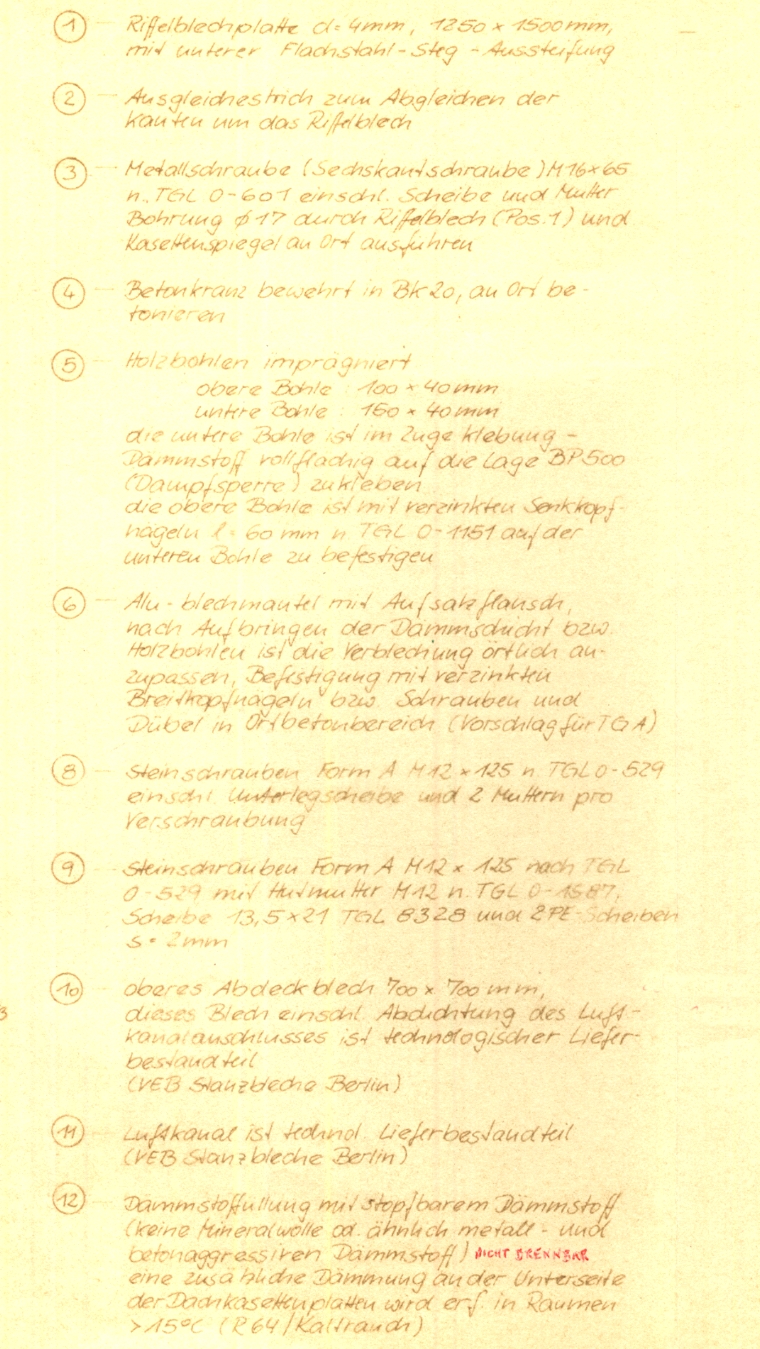

b) Riffelblech-Abdeckungen

> verlegt dort,

wo vorhandene Öffnungen nicht mehr benötigt

werden und deshalb geschlossen werden müssen

bzw wo weitgehend unwahrscheinlich ist, dass noch etwas kommt

bzw wo der AG Reserve-Öffnungen vorhalten will

- beide

Abdeckungen werden mit den DachBahnen der Dampfsperre überzogen, damit

Dachwässer nur noch über Fallstränge abgeführt werden, das Gebäude-Innere

trocken bleibt (auch von TropfWasser frei bleibt)

- HolzAbdeckungen

wären bei NGW-Objekten ohnehin nur über untergeordneten Bereichen (Kaltdach)

zulässig und dann wäre auf die

Verwendung imprägnierter Hölzer Acht zu geben

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

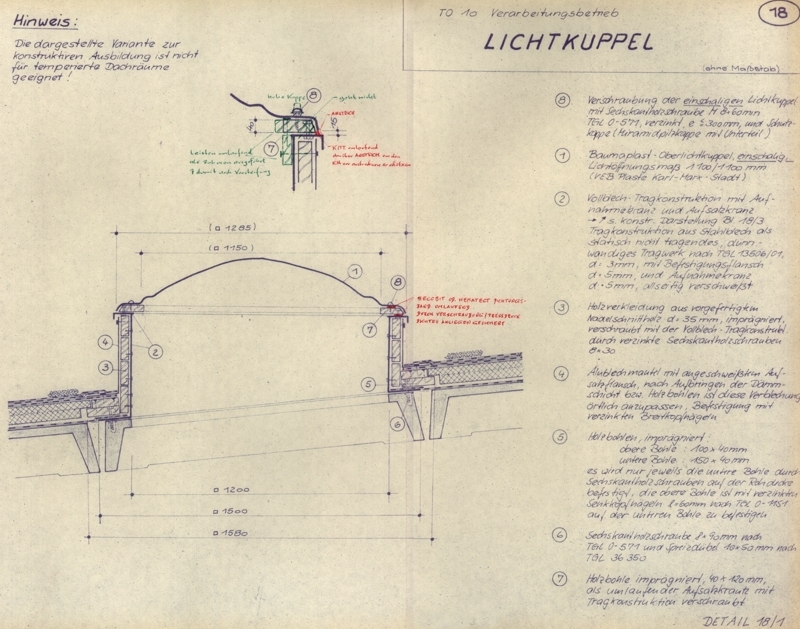

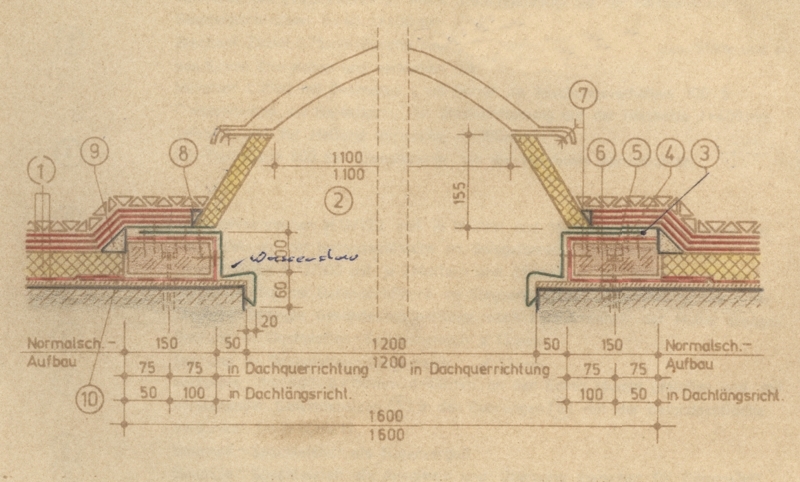

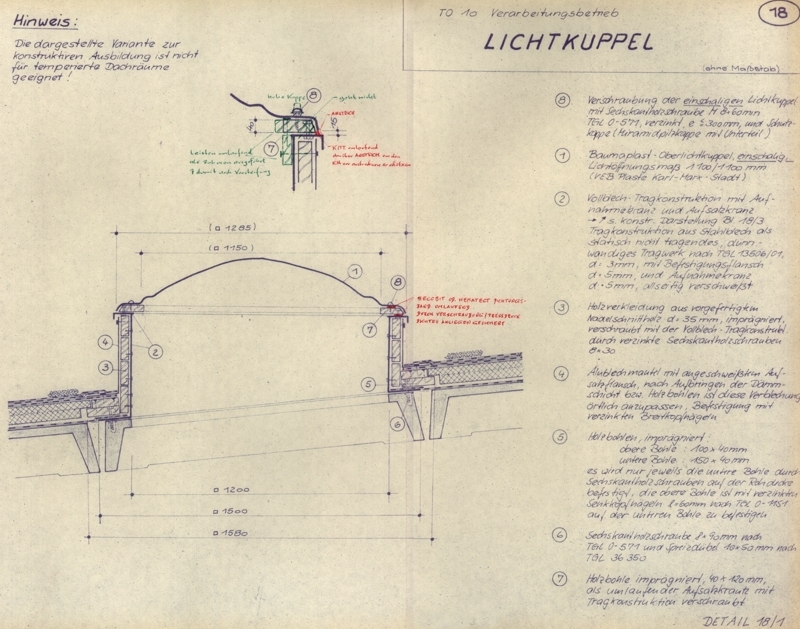

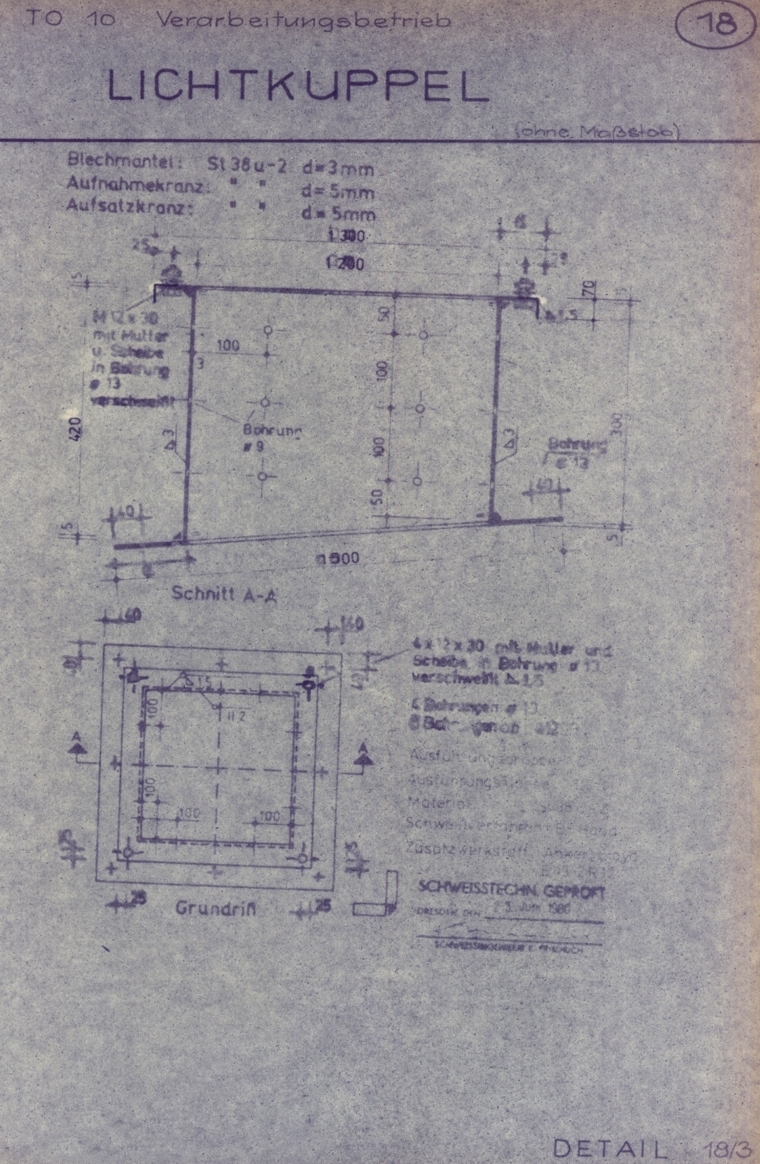

Dach-Oberlichter

/ LichtKuppeln (LK) Dach-Oberlichter

/ LichtKuppeln (LK)

- in

DoppelFunktion auch zur HitzeAbleitung möglich und ggf auch für

DachAusstieg zu nutzen

- über temperierten Räumen mit zusätzlich ästhetischem

Anspruch (BüroRäume) wurden LichtKuppeln (LK) mit wärmegedämmten

PlastMaterial-GrundKörper eingesetzt > FVB TO10-Detail s. weiter unten bzw neueres Detail s.

hier

-

unser nachfolgendes Detail 18 wurde für untergeordnete KaltdachBereiche +

gebäude-hohe ProduktionsBereiche entwickelt

> es ist eine MischKonstruktion aus bauseitigem

GrundKörper und geliefert-fremdhergestellter Abdeckung

- in

Verbindung mit den zum Einsatz zur Verfügung stehenden LichtKuppeln waren

Probleme zu klären

Sachverhalte zu den beim FVB TO10 eingesetzten LK

Sachverhalte zu den beim FVB TO10 eingesetzten LK

|

|

|

|

|

|

|

|

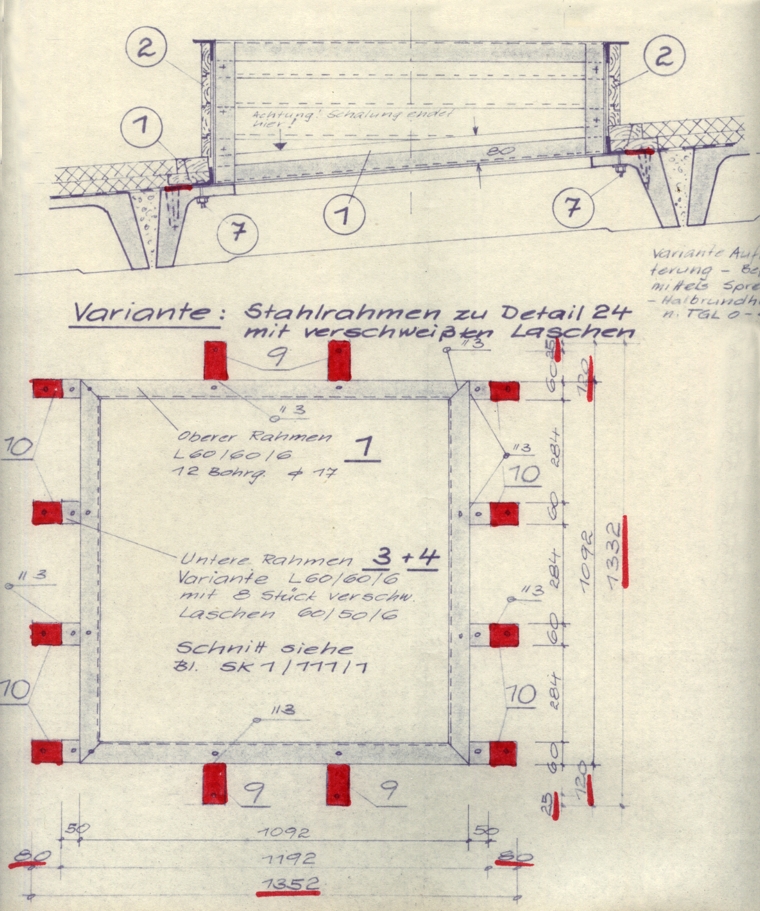

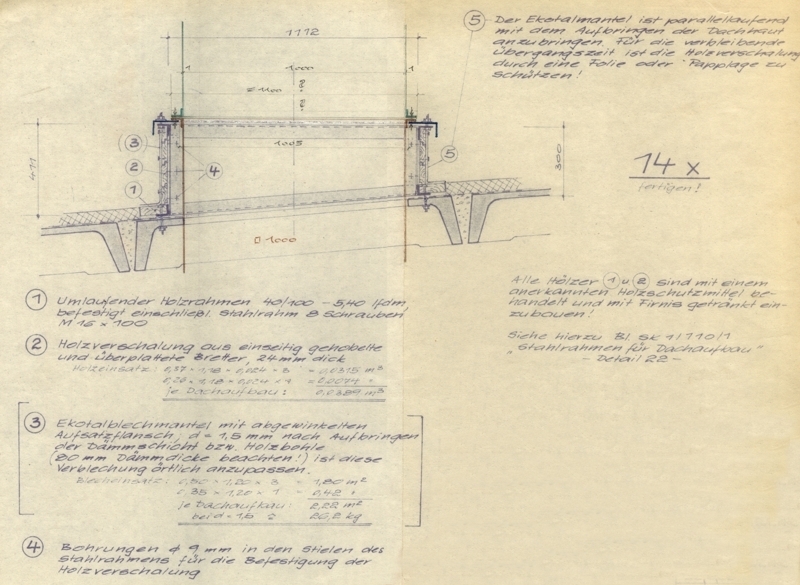

nachfolgend handelt es sich um eine MischKonstruktion aus bauseitigem

GrundKörper und geliefert-fremdhergestellter Abdeckung

nachfolgend handelt es sich um eine MischKonstruktion aus bauseitigem

GrundKörper und geliefert-fremdhergestellter Abdeckung

- trotz intensiver Vorabstimmungen,

waren die gelieferten einschaligen

Kunstglas-Kuppeln dann geometrisch abweichend ausgebildet, als die zur Verfügung gestellten WerksUnterlagen für

unsere Planung, deshalb mußte der Aufsatz auf der Baustelle noch etwas angepasst

werden (grün-farbiges)

- die dargestellte Variante wurde zur

Belichtung von Kaltdach-Bereichen entwickelt und diente gleichzeitig als

Sollbruchstelle (HitzeAbzug)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- hier eine waagerecht eingesetzte LichtKuppel (LK)

- diese LK ist fertig vorbereitet für die DachdeckerArbeiten,

d.h. man sieht auf die Bahnenlagen der Dampfsperre mit geklebten

erneuerten Streifen um die LK

> diese erneuerten Streifen entstehen u.a.

dadurch dass die provisorische DachDurchbruch-HolzAbdeckung entfernt und

dabei die BahnenLagen beschädigt wurden

> ausserdem ist auf den Flansch

des Aufsatz-Kranzes aufzukleben

- was hier ganz extrem augenfällig

ist, sind MövenFedern + MövenKot

> wahrscheinlich auch deshalb so

konzentriert, weil es sich um einen"HochBereich" des Daches handelt (First

und dann noch der erhöhte DachAufbau)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- hier eine mit dem DachGefälle mitgehend-eingesetzte LichtKuppel (LK)

-

es hat den Anschein, als würde es sich bei den zwei Fotos um zwei

geometrisch-verschiedene (oben rechteckig, unten quadratisch) LK handeln

Es müssen (?) aber gleiche LK sein, die Täuschung bezüglich der Geometrie

entsteht durch unterschiedliche GrundKörper (mit Gefälle bzw allseits

gleicher Höhe)

(Bild oben könnte aber auch eine LK unbekannter Herkunft

sein, für die beauftragt seitens Abt. Technologie ein gesonderter

GrundKörper angefertigt wurde.)

-

gerade bei den LK war es nach meinen Aufzeichnungen in verstärktem Maße so,

das wegen der MangelSituation und den permanenten LieferSchwierigkeiten

schon im Vorfeld der Planung MaterialBestellungen ausgelöst wurden, die dann

Bindungen bei der Planung waren bzw KatalogArtikel waren plötzlich

nicht mehr lieferbar

Daraus ergaben sich regelmäßig Lsgen, die man mitunter nur

noch schwer nachvollziehen kann.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- hier wird die LK genutzt um KaltdachBereiche auszuleuchten (haben wir bei FVB TO10 viel

zu wenig getan)

- es wirkt keineswegs störend, wenn LK wie hier mit

dem DachGefälle mitlaufend verlegt werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LK zweiteilig + wärmegedämmt

LK zweiteilig + wärmegedämmt

- Lsg für gehobene Ansprüche (BüroRäume)

- der Aufsatzkranz (GrundKörper) wurde nur in einer BauHöhe von ca 15 cm

gefertigt, was bei 12 cm DD keine ausreichende DachÜberstands-Höhe mehr

ergeben hätte, deshalb die Aufbohlung des GrundKörpers

zu

beachtende Darstellungen bei diesem WV-Detail;

- die gegenüber dem LK-GrundKörper nach innen eingerückten AufsatzBohlen (?)

- die innere Blech-BiegeGeometrie mit den umlaufenden

SchwitzWasser-Auffang"Rinnen"

> es kommt bei Extrem-Wetterlagen damit kurzzeitig zu keinem Abtropfen

> es verdunstet dann von hier aus auch wieder

- Dämmschicht + BohlenKranz sind in praxi mehrschichtig

- auch diese LK kann komplett vormontiert

werden, so dass zur Montage keine DachdeckerArbeiten erforderlich werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

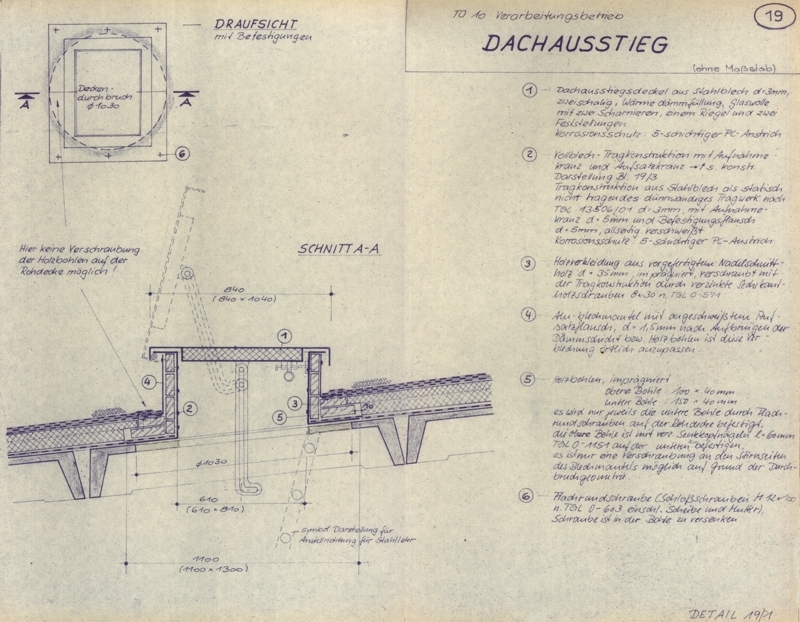

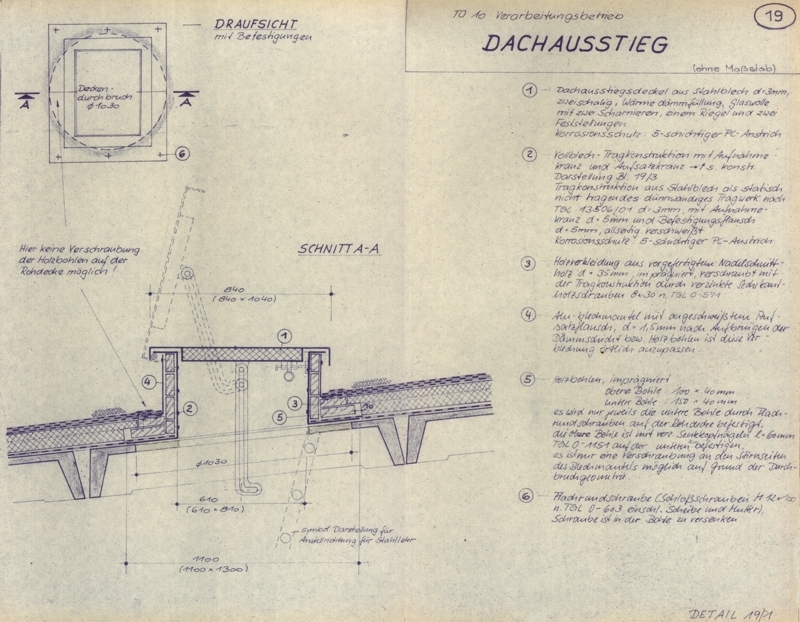

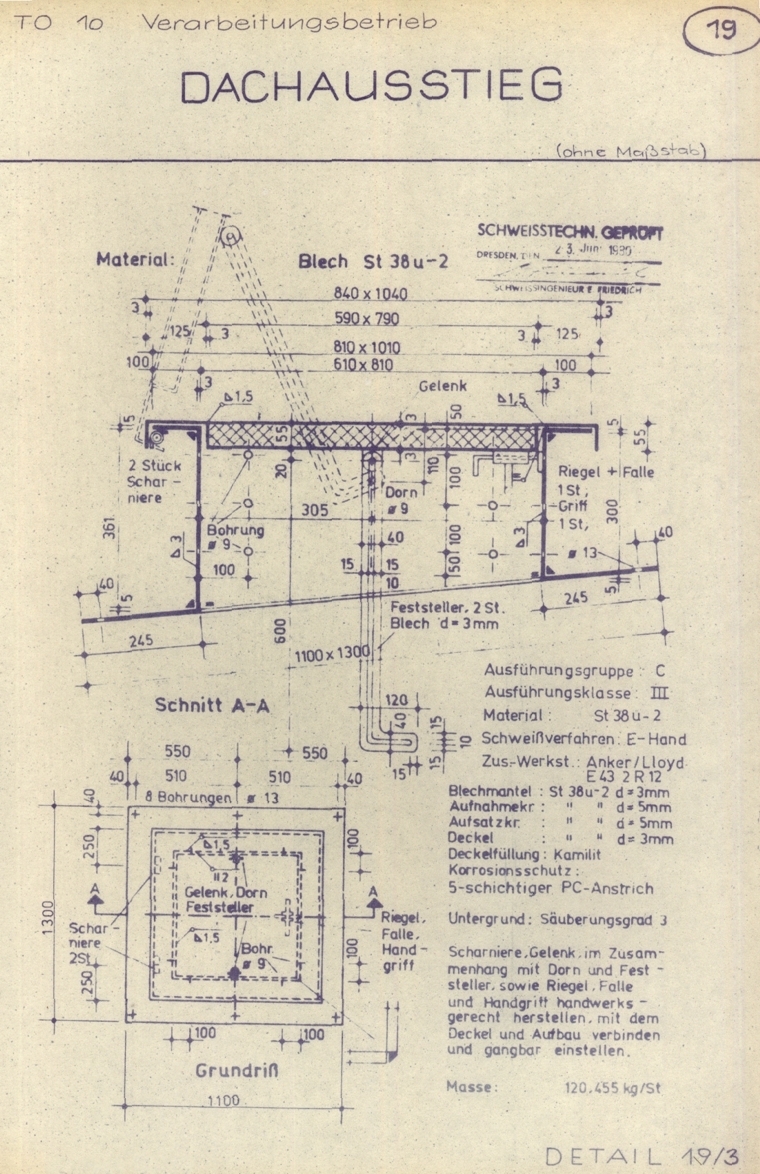

DachAusstieg DachAusstieg

- sinnvoll kann es sein, derartige Ausstiege dort anzuordnen, wo ein

DachAufbau mit dem darunter liegenden Raum in direkter Verbindung steht

und evtl öfter mal zu KontrollZwecken begangen werden muss

> beim

BeispielObjekt FVB (TO10) wurden zB in Verbindung mit den

LüftungsZentralen derartige Ausstiege angeordnet

- je nach

verwendeter DachLeiter-BauForm ist für dieses Detail noch eine AnstellMöglichkeit nachzurüsten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

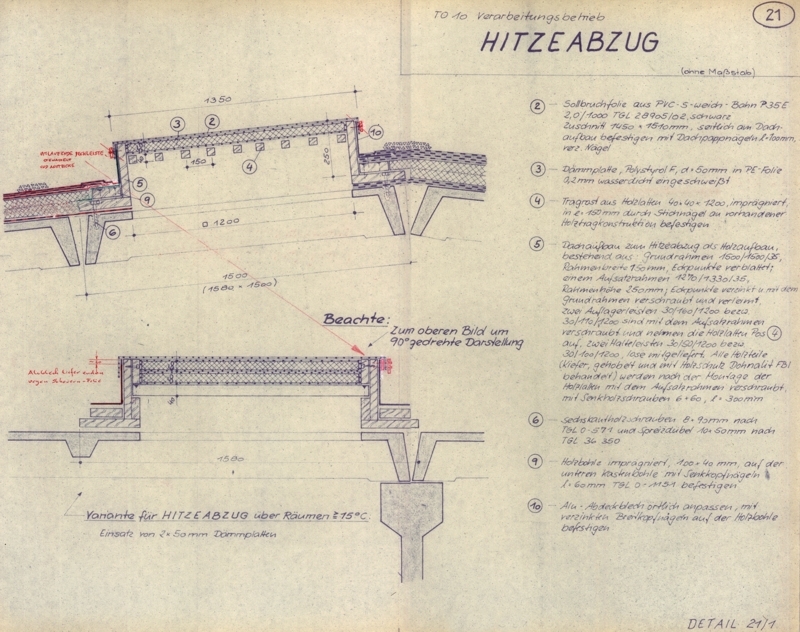

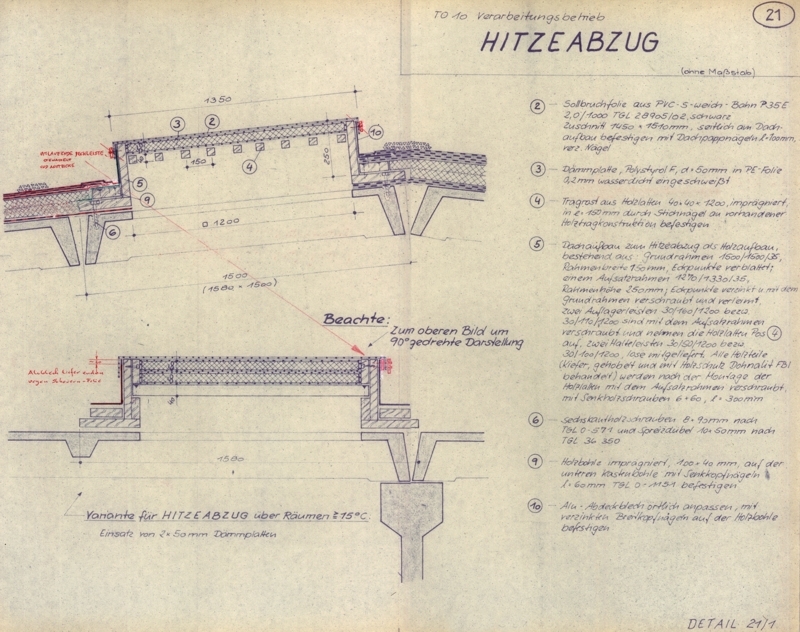

Dach-HitzeAbzüge

> synonym für Dach-FeuerAbzüge Dach-HitzeAbzüge

> synonym für Dach-FeuerAbzüge

- Aufgabe ist, Feuer gezielt abzuleiten um HitzeStau und damit ein

Versagen der TragKonstruktion zu vermeiden

- notwendig werden sie im Ergebnis des BrandschutzNachweises >

FVB TO10 ÜbersichtsPlan speziell Pkt 6

> dazu nach RechenVorschrift in bestimmtem Raster (anzustreben sind die

FirstBereiche) Flächen im Dach als Sollbruchstellen ausbilden

- als Sollbruchstellen, wenn sie bei >= 400°

schmelzen oder zerspringen,

waren für den HitzeAbzug über Dach auch zulässig:

> LK

> RAK

> Öffnungen für DachLüfter

> in einem 18 m -StreifenBereich entlang der AW können auch verglaste

FensterFlächen unter Dach genutzt werden

- zur

HitzeAbleitung existiert ein speziell dafür von zentraler Stelle entwickeltes

+ geprüftes Sollbruch-DachDetail,

> die TragKonstruktion für

den DachAufbau-GrundKörper des SpezialDetails besteht aus Holz

>

Grundlage bildet ein BohlBrett, damit kommt jedoch keine große BauHöhe über

der fertigen DachDeckung zustande

- HitzeAbzüge dürfen nicht betreten werden > DurchbruchGefahr !

> besonders im Winter /bei SchneeDecke müssen sie sich von der DachFläche

abheben

- Lsgen die niveaugleich mit der BahnenDeckung

abschließen sind deshalb für stärker frequentierte Flachdächer m.E. nicht

geeignet

> Abhilfe-Lsg > 4 EckStangen mit

Warnband über der Sollbruchstelle anbringen

- bei NGW-Flachdächern

ist es m.E. regelmäßig sinnvoll, einen, sich aus der DachFläche

heraushebenden DachAufbau zu planen

|

|

|

|

|

|

|

|

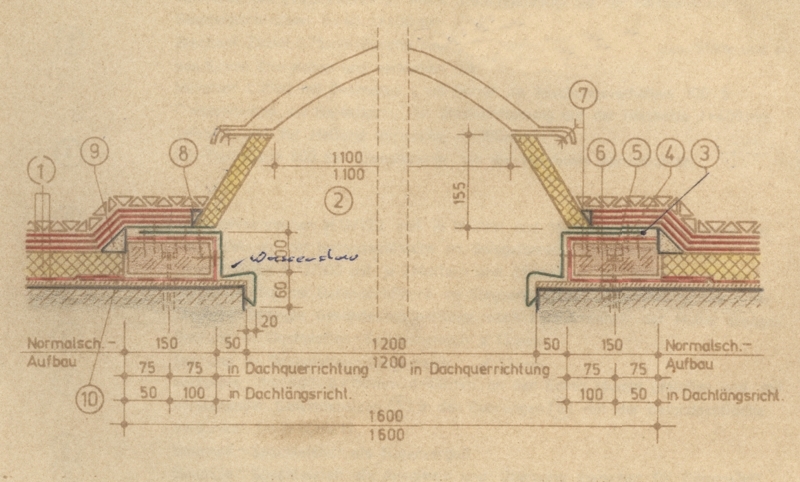

Anordnung möglichst immer auf den Dachplatten links- + rechts-seitig des

FirstKnicks, also an höchsten Punkten

Anordnung möglichst immer auf den Dachplatten links- + rechts-seitig des

FirstKnicks, also an höchsten Punkten

- die DetailDarstellungen

zeigen zwei unterschiedliche Ausführungen bezogen auf die Dämmschichten

> oberes Detail zeigt nur eine

Dämmplatten-Lage > eingesetzt bei KaltdachBereichen

> im unteren Detail sind zwei Lagen

Dämmplatten dargestellt > für gebäudehohe ProduktionsBereiche (zB

HeißRauch)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail-Lsg, (nicht bei FVB TO10 angewandt) die oberseitig

niveaugleich mit der BahnenDeckung abschließt

Detail-Lsg, (nicht bei FVB TO10 angewandt) die oberseitig

niveaugleich mit der BahnenDeckung abschließt

- linksseitig

unten das Raster der TragHölzer

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

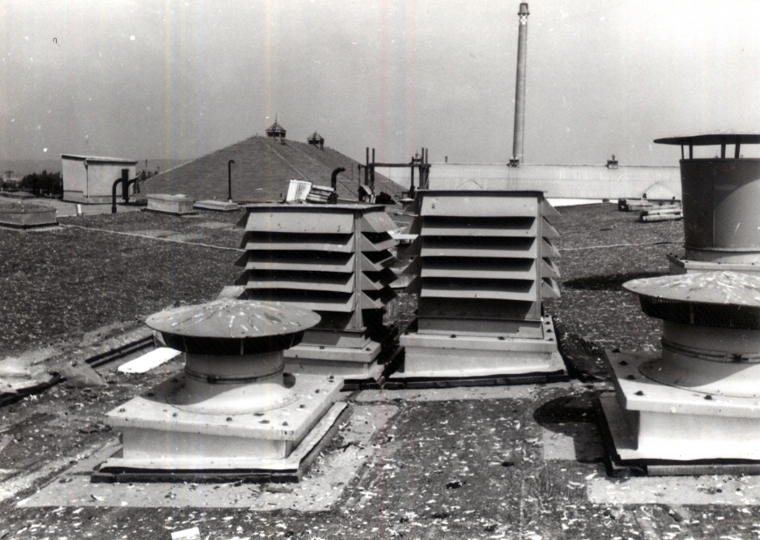

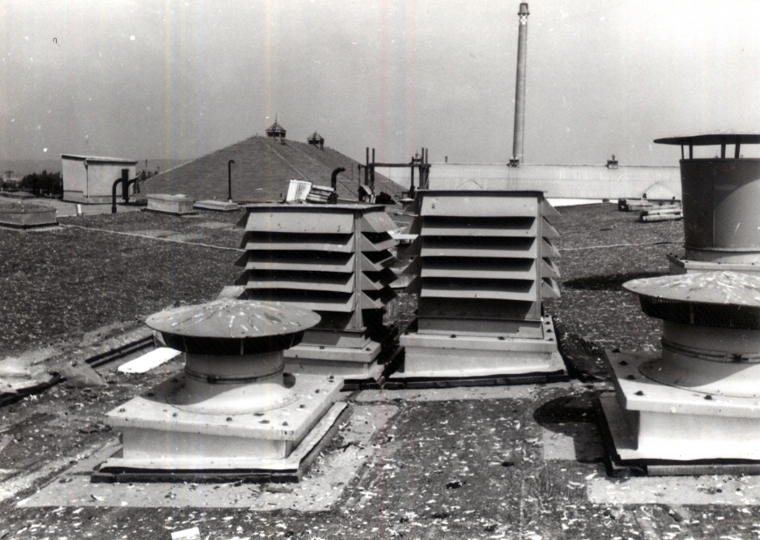

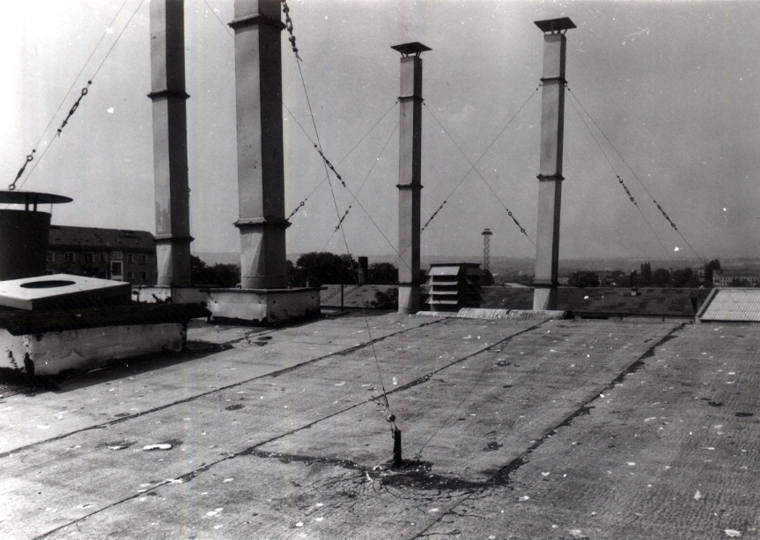

Nachbarschaft von HitzeAbzug (vorn, der kleinere Aufbau) und RAK

(dahinter, der größere BauKörper) bei noch nicht erfolgtem

Dachschichten-Aufbau

Nachbarschaft von HitzeAbzug (vorn, der kleinere Aufbau) und RAK

(dahinter, der größere BauKörper) bei noch nicht erfolgtem

Dachschichten-Aufbau

- beide sind mit dem DachGefälle verlegt

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

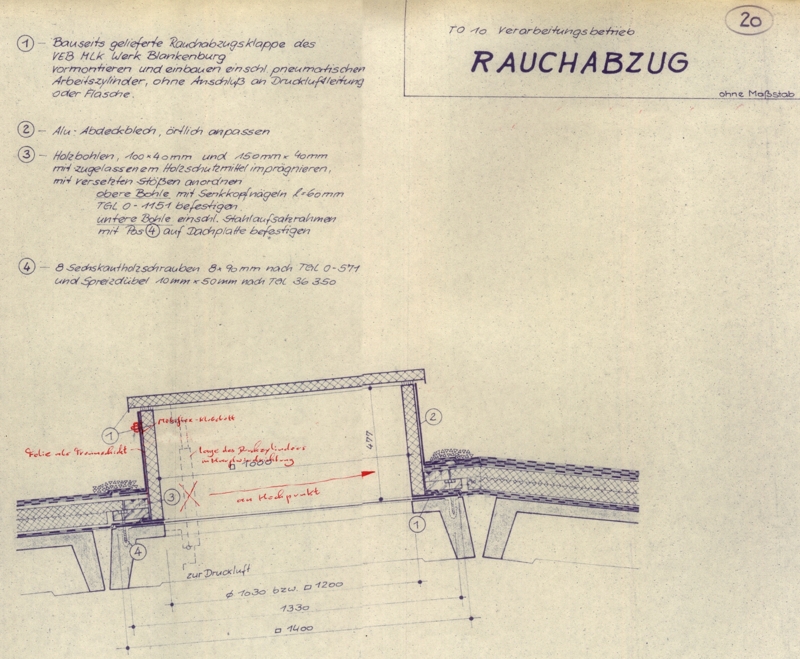

RAK

/ Dach-RauchAbzüge RAK

/ Dach-RauchAbzüge

- Aufgabe ist, Verrauchung und damit SichtBehinderungen und

SauerstoffMangel zu verhindern

- notwendig werden sie im Ergebnis des BrandschutzNachweises

> FVB TO10 ÜbersichtsPlan speziell Pkt 6

- in DoppelFunktion

ist eine RAK (RauchAbzugsKlappe) auch zur

HitzeAbleitung möglich

> Verrauchung (Öffnung der RAK) erfolgt regelmäßig

vor starker HitzeEntwicklung (> SollbruchFlächen)

> Rauch muß deshalb auch unabhängig von den, für die HitzeAbführung

vorgegebenen Sollbruch-DachÖffnungen, abgeführt werden

-

RAK sind immer so zu montieren, dass der Hub-Zylinder am

höchsten Punkt zu liegen kommt

- Nutzung der LüftungsAnlagen

zur RauchAbführung scheitert idR an folgenden Sachverhalten;

> geforderte

BrandschutzKlappen beim KanalDurchgang durch BrandWände verhindern

RauchTransport

> Ausfall der ElektroAnlage bzw der gesamten

Lüftungs-SteuerungsTechnik im Brandfall

> LüftungsBauteile besitzen

regelmäßig keinen (klassifizierten) Feuerwiderstand, d.h. intakter LuftKanal

bis über Dach ist nicht gesichert

|

|

|

|

|

|

|

|

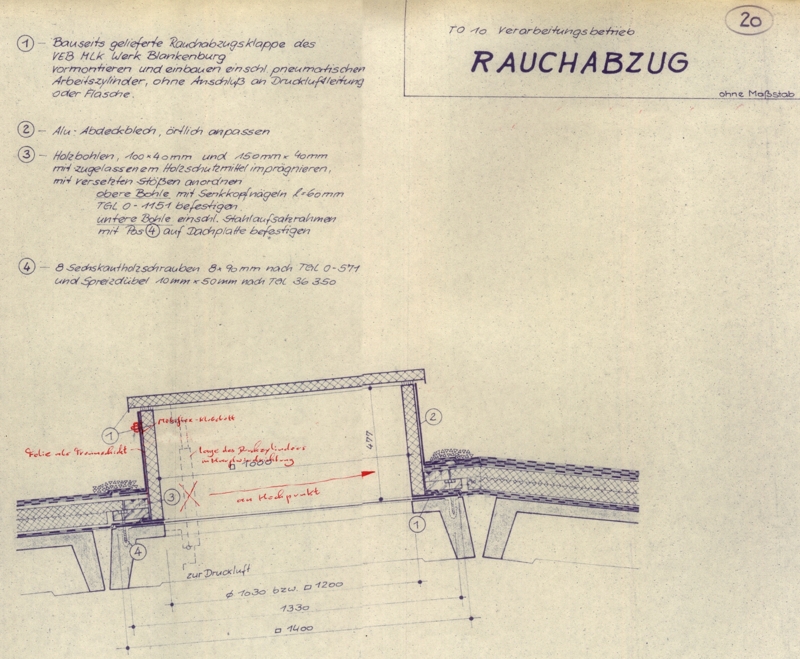

der RauchAbzug wurde im Fall FVB TO10 als komplettes Bauteil frei

Baustelle vom Hersteller geliefert und war nur noch nach beiliegender

MontageAnleitung auf das Dach aufzusetzen

der RauchAbzug wurde im Fall FVB TO10 als komplettes Bauteil frei

Baustelle vom Hersteller geliefert und war nur noch nach beiliegender

MontageAnleitung auf das Dach aufzusetzen

> damit existieren auch keine gesondert-bauseitigen FertigungsUnterlagen für den

DachAufbau-GrundKörper

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RAK-Steuerung RAK-Steuerung

- damit RAK bei Erfordernis irgendwie öffnen, dazu gehören zwei Dinge

a)

ein ÖffnungsImpuls muss automatisch und /oder von Hand an den HubZylinder

gegeben werden

und

b)

der HubZylinder muss irgendwo die Kraft (Energie) herbekommen, dass er sich

ausdehnt = öffnet

- das normale Gebäude-StromNetz ist regelmäßig

nicht

dafür einsetzbar

- Alternativen sind autarke Ansteuerungen +

ÖffnungsTechniken

> dafür eingesetzt werden > elektro-pneumatische

bzw pneumo-pneumatische Systeme

- Bedienungsstellen an "brand-sicheren"

Bereichen > Bedienungsstellen-Plan

> wobei auch mehrere

Bedienstellen für eine RAK sein können

- bei FVB TO10 waren

Bedienstellen wie folgt;

a) in Gebäude-ÜberwachungsZentrale für alle RAKs

b) an

RaumBereichs-Zugängen und zwar jeweils auf der AußenSeite, das waren

idR die GangBereiche für die RAKs des betreffenden RaumBereiches

und des zugehörigen darüberliegenden Dachbereiches

|

|

|

|

|

|

|

|

>>> TO10-ProjektUnterlagen von Pneumatik Bln

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

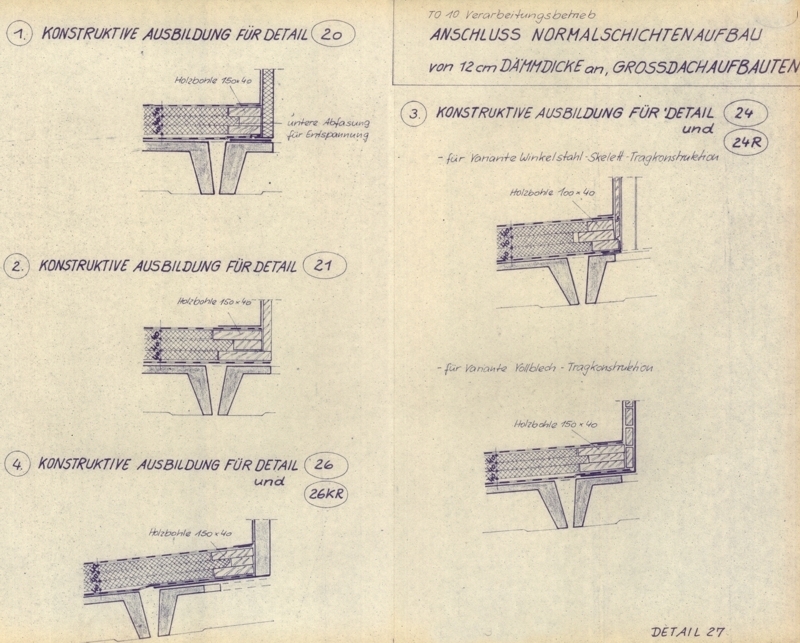

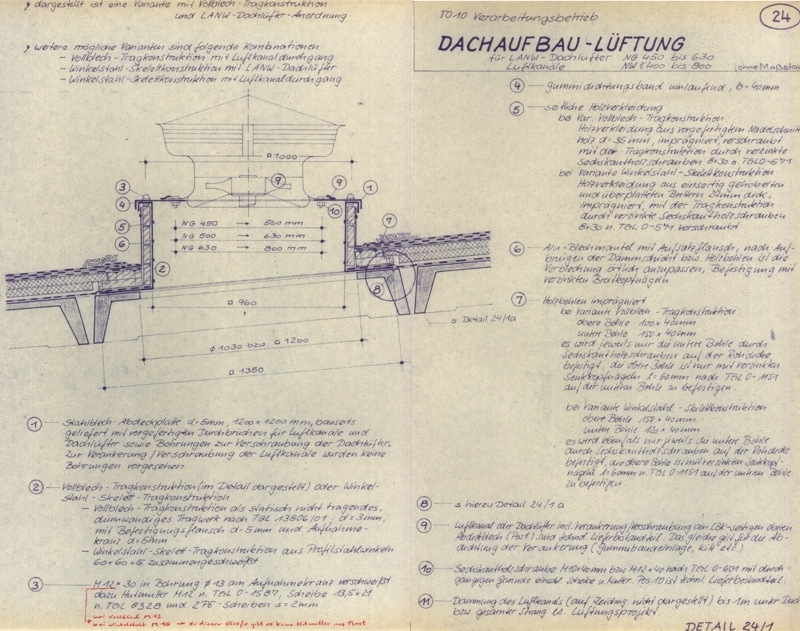

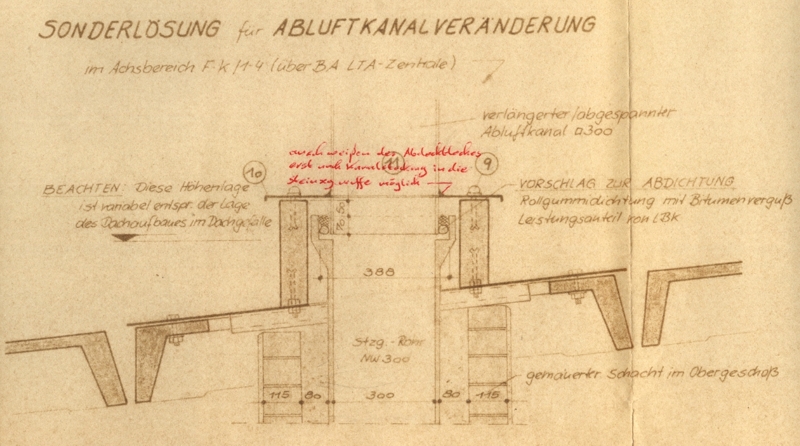

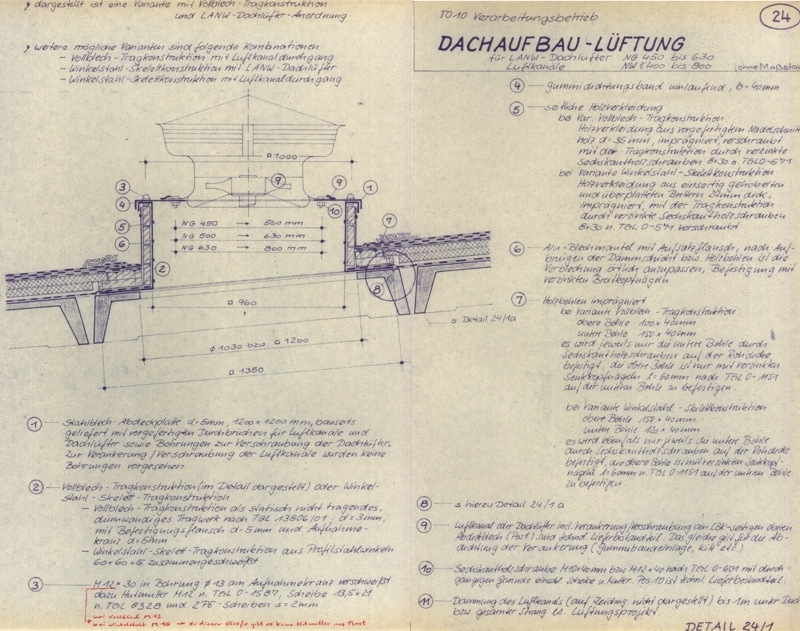

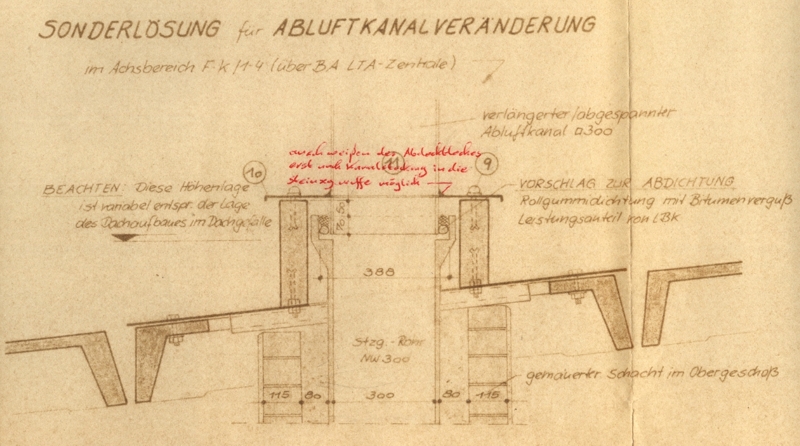

Dach-Bauteile

lufttechnischer Anlagen Dach-Bauteile

lufttechnischer Anlagen

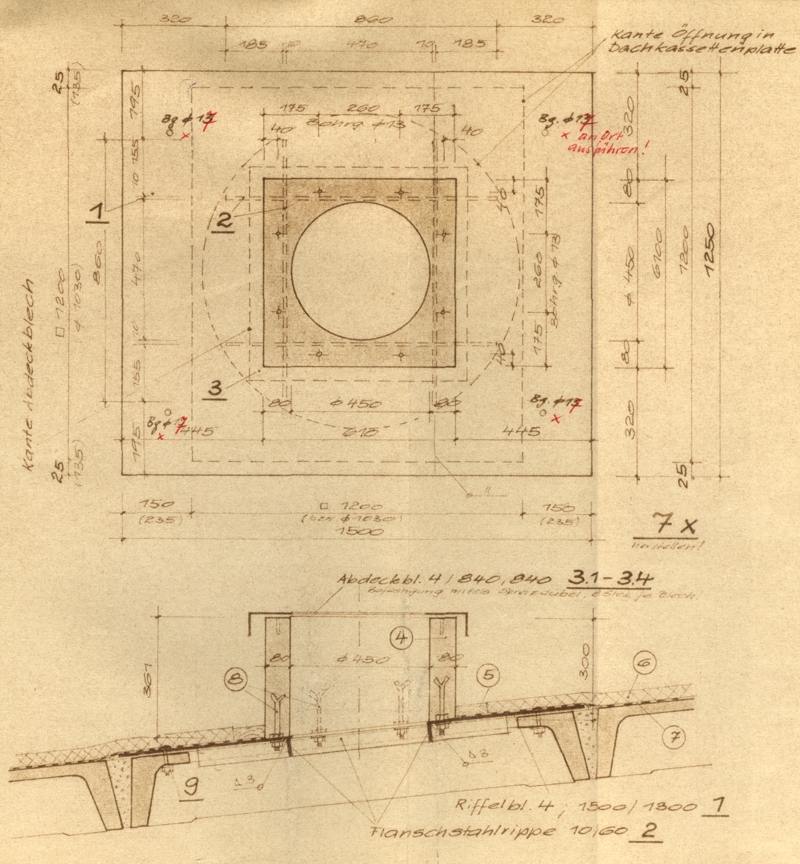

der DachAufbau-GrundKörper muss zwei Probleme lösen

der DachAufbau-GrundKörper muss zwei Probleme lösen

a) nach unten

> 2 genormte

DP-ÖffnungsGrössen rund Durchmesser 1030 mm + eckig 1200 mm

und

b) nach oben

>

unterschiedlich große Lüfter und unterschiedlich große

KanalQuerschnitte für LüftungsAufsatz + FortluftHaube

was war noch zu beachten ? > ständige technologische Umplanungen /keine

wirklich verbindlichen BauAngaben zur Zeit der DachdeckerArbeiten

>

deshalb waren BasisLsgen zu planen, die flexible Anwendungen gestatten

>

eine erweiterte

Flexibilität ergibt sich dann bei den ÖffnungsGrößen der Abdeckplatte und dies kann auch im

Nachgang zu den DachdeckerArbeiten noch angepasst werden

> Veränderungen während des lfden Betriebes sind so besser zu beherrschen

- bei erforderlichen kleineren ÖffnungsGrößen in Dachplatten stellt

sich die Frage, sie nicht grundsätzlich hinterher in die DP-Spiegel

einzubringen um sich damit einen gewaltigen KoordinierungsAufwand und

dann auch für den weiteren PlanungsVerlauf Bindungen für die Planungen aller

Beteiligten, zu ersparen

> das setzt aber zB den Einsatz geeigneter DP voraus > zB so wie bei

FVB TO10 Kassetten-Dachplatten

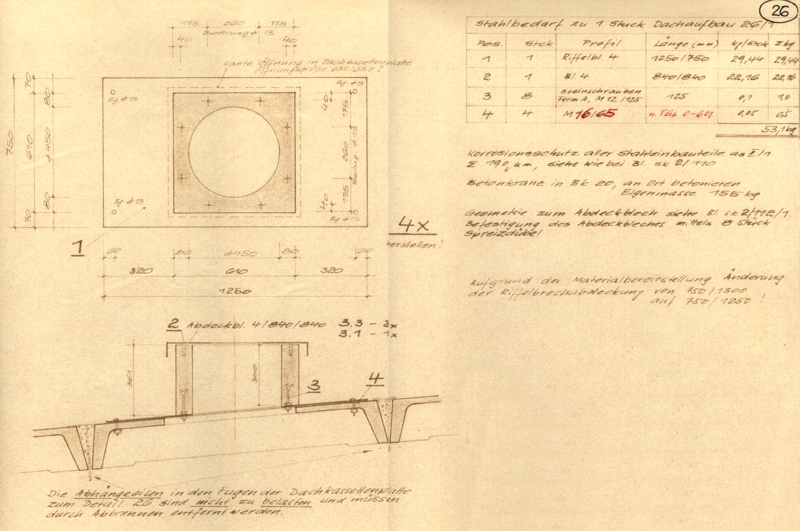

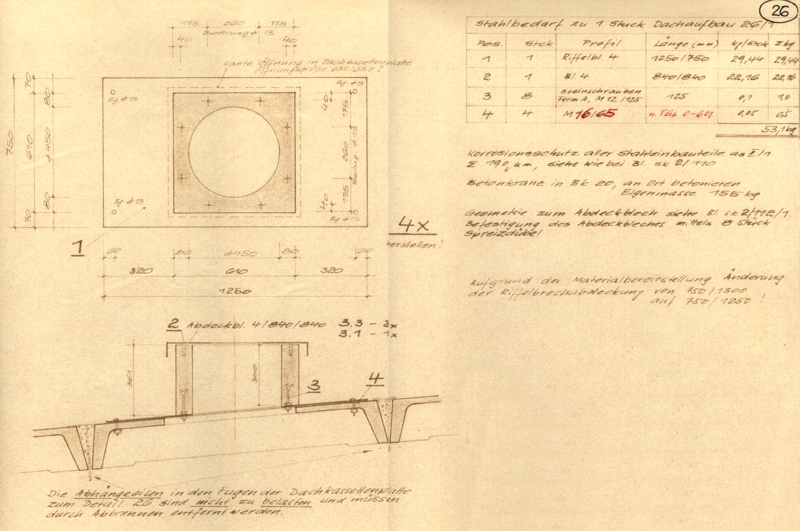

den DachAufbau-GrundKörper gibt es bei FVB TO10 in 3 unterschiedlichen TragSystemen

den DachAufbau-GrundKörper gibt es bei FVB TO10 in 3 unterschiedlichen TragSystemen

>

weitere Variantierungen sind möglich über die obere Abdeckplatte bezüglich ihrer

veränderlichen ÖffnungsGröße

> Detail 24 + 22 haben geometrisch die

gleiche, Detail 26 eine kleinere obere Abdeckplatte

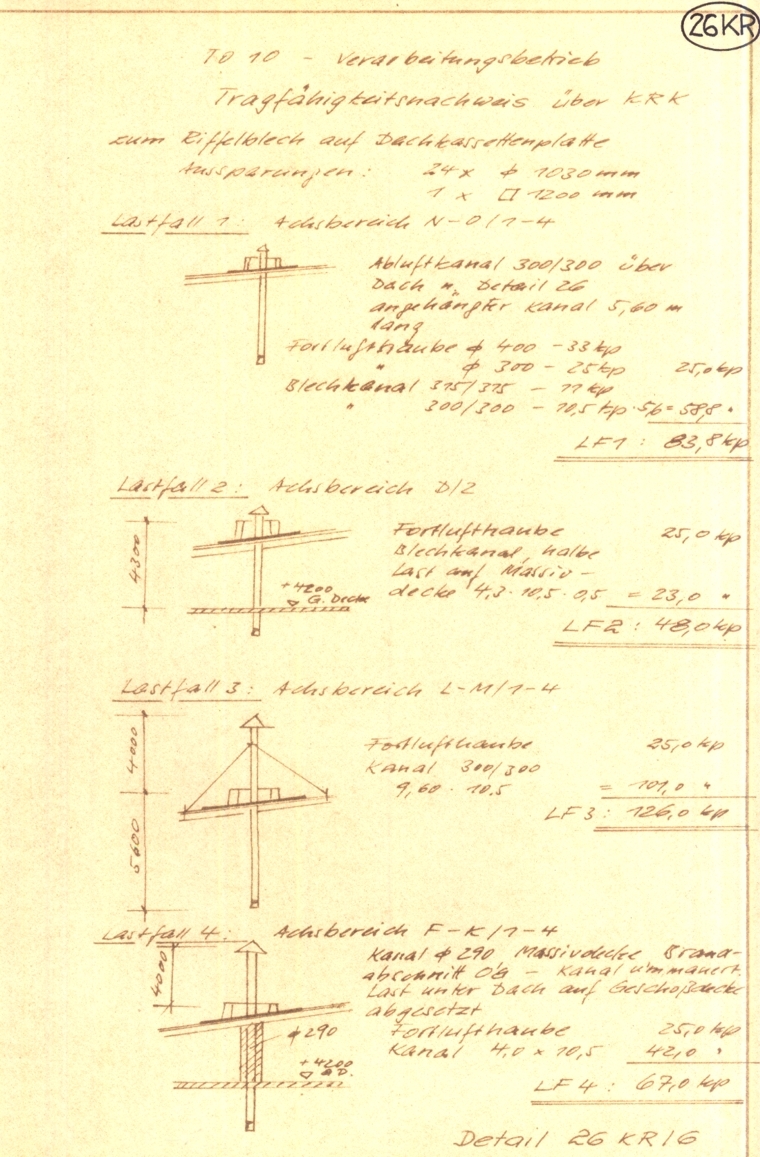

a)

VollBlech-TragKonstruktion > Detail 24

> für Lüfter

NG 450, NG 630

> für LuftkanalQuerschnitte NW 400 bis 800 = KanalBauteile mit LüfterAufsatz + Fortluft-Haube

und

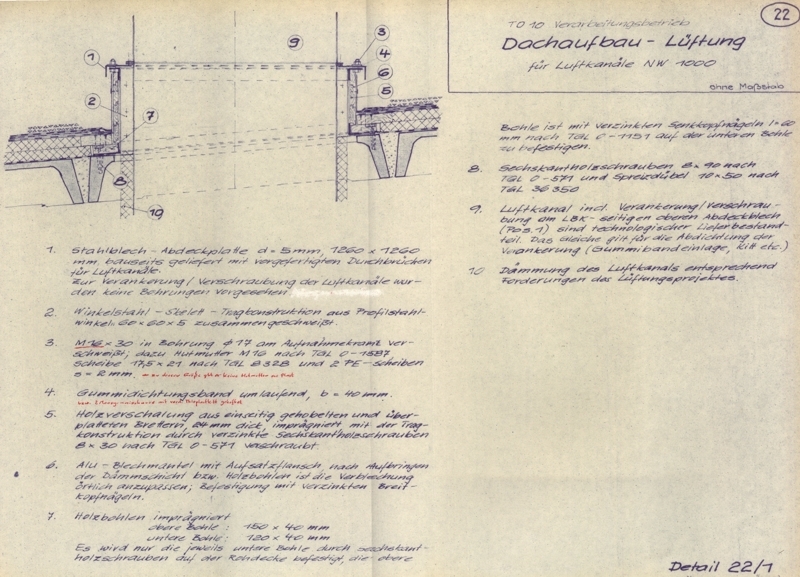

b)

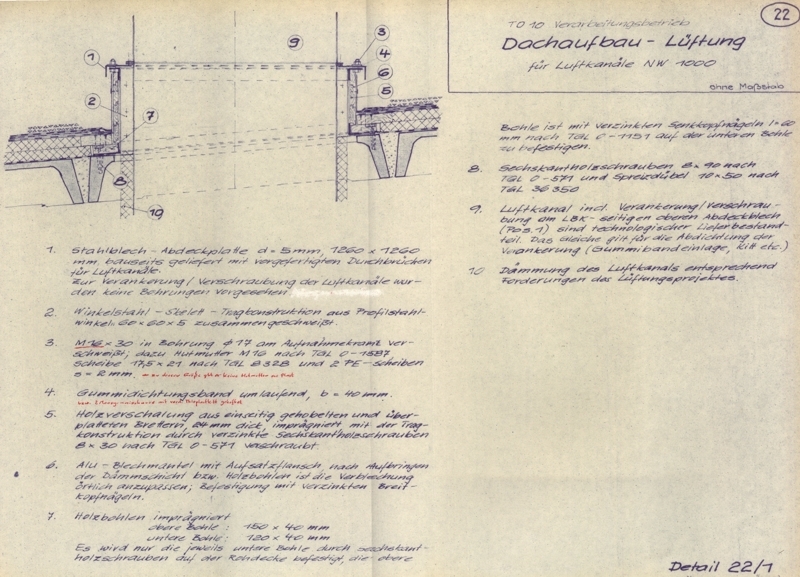

Profilstahl-TragKonstruktion > Detail 22

> für

LuftkanalQuerschnitte NW 1000

und

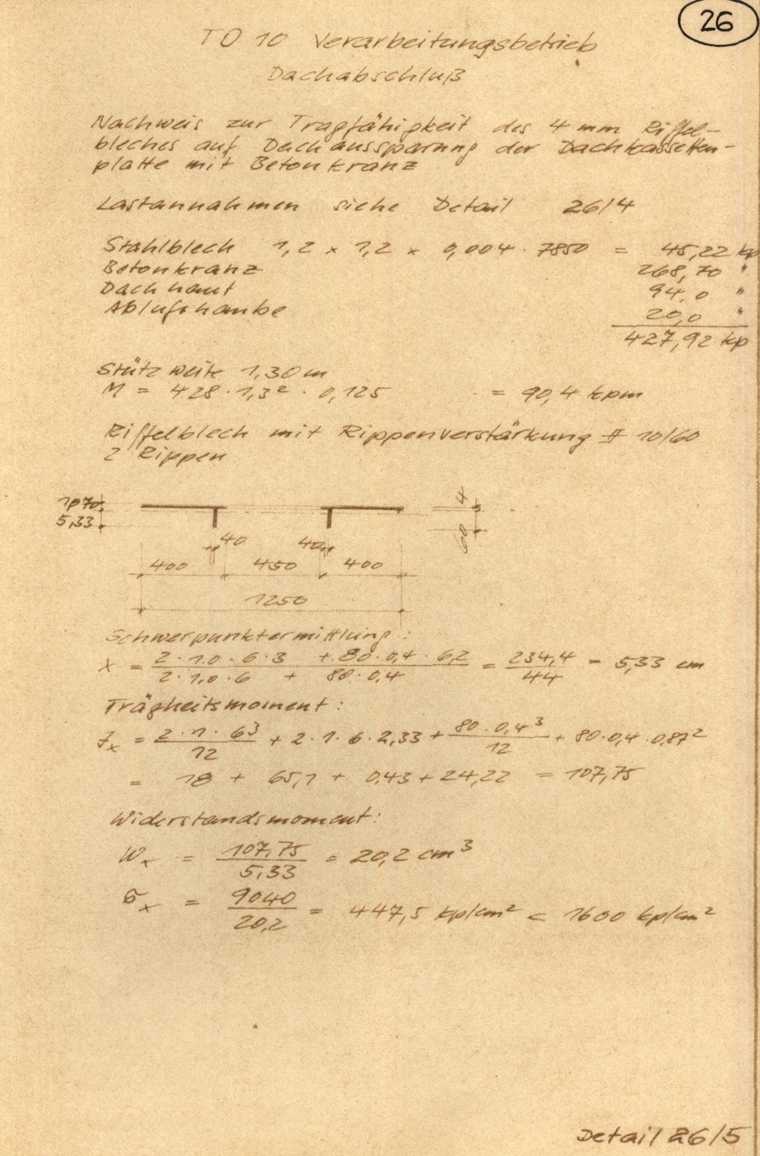

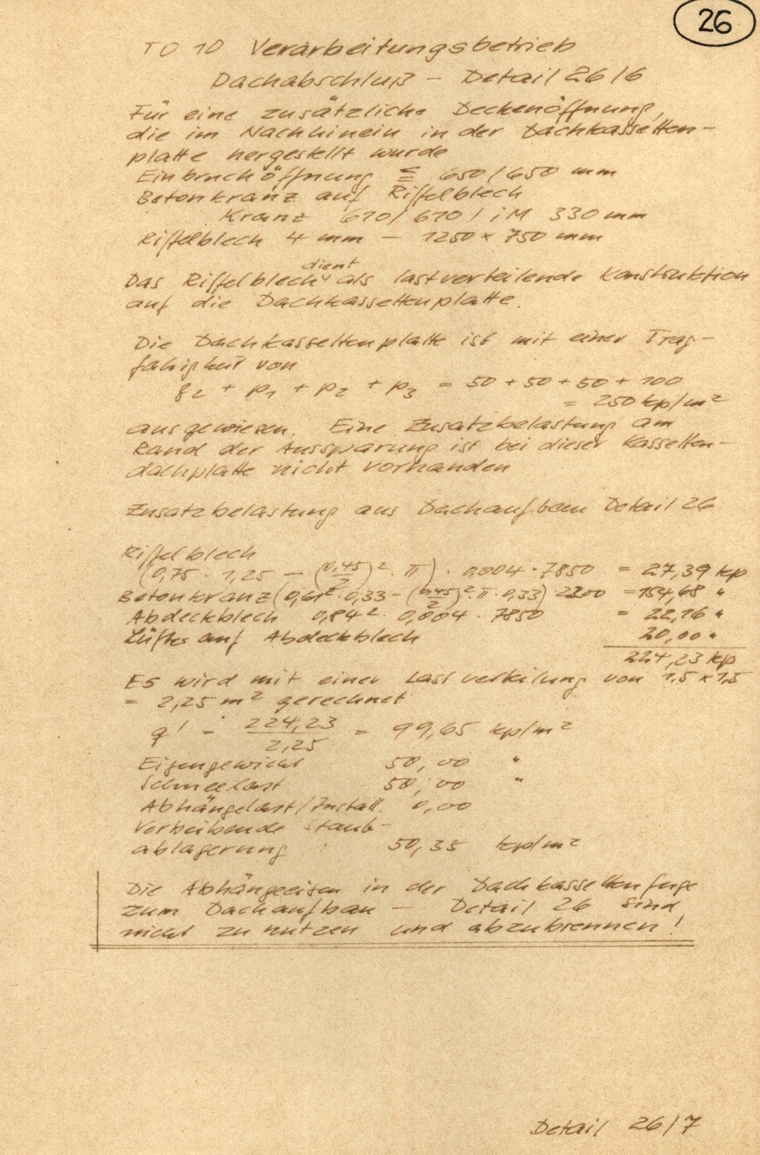

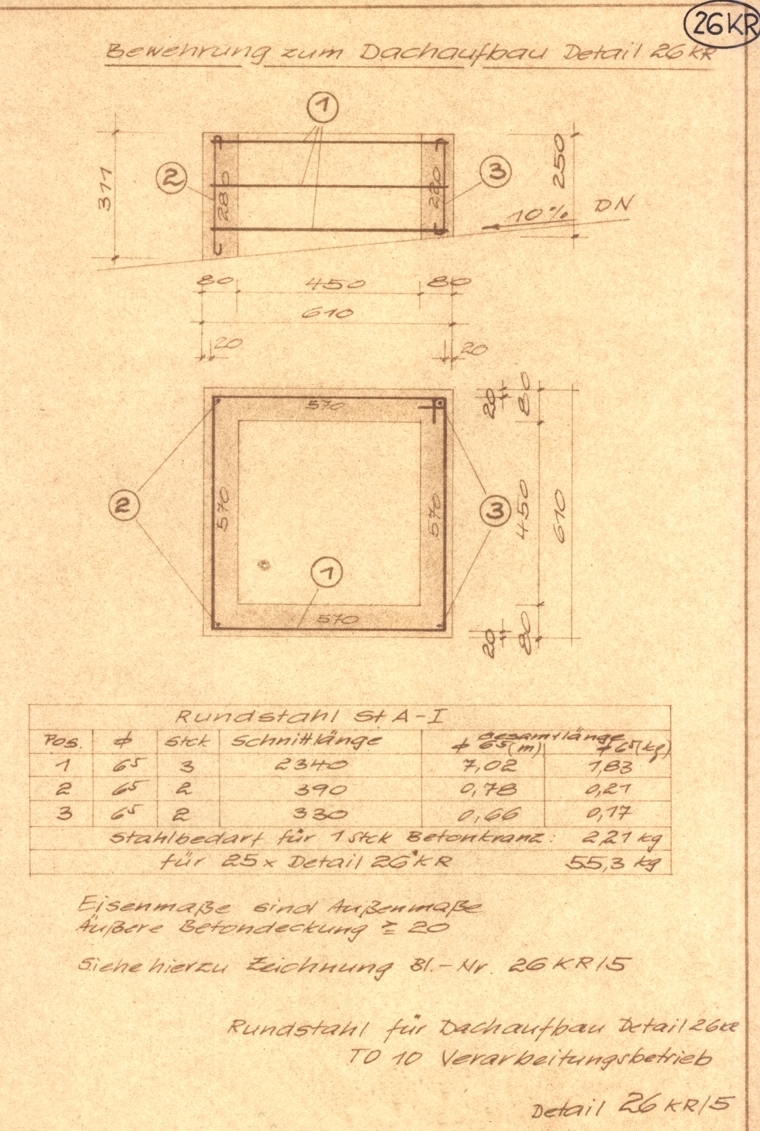

c)

BetonKranz-TragKonstruktion > Detail 26

> für Lüfter NG 315,

NG 350

> für LuftkanalQuerschnitte bis NW 400

> hierzu gehören auch

die AbluftKanäle über KaltrauchKammern > Detail 26KR

Sachverhalt WärmeDämmungen

Sachverhalt WärmeDämmungen

- die auf den DetailZchngen dargestellte bauseitige WärmeDämmung der

DachAufbau-GrundKörper stellt ab auf das Kriterium der Tauwasser-Freiheit

im TemperaturBereich um die 15°

- damit werden die meisten AnwendungsFälle abgedeckt

> es macht

keinen Sinn standartmäßig höheren Aufwand zu betreiben

> sinnvoller ist

es dann, über höher-temperierten Bereichen operative ZusatzDämmungen

festzulegen wie zB im Bereich Heißrauch

- ein weiteres Argument für eine flexibel einsetzbare, einfache

StandartLsg

> lfde Änderungen der Bauangeben durch den AG auch hinsichtlich der

geforderten RaumLuft-Zustände bzw RaumNutzungen,

- Kanal- und Rohr-Dämmungen bis zum DachAufbau sind

Leistungen der HausTechnik-Firmen und sind idR bei den DetailZchngen

nicht mit dargestellt

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

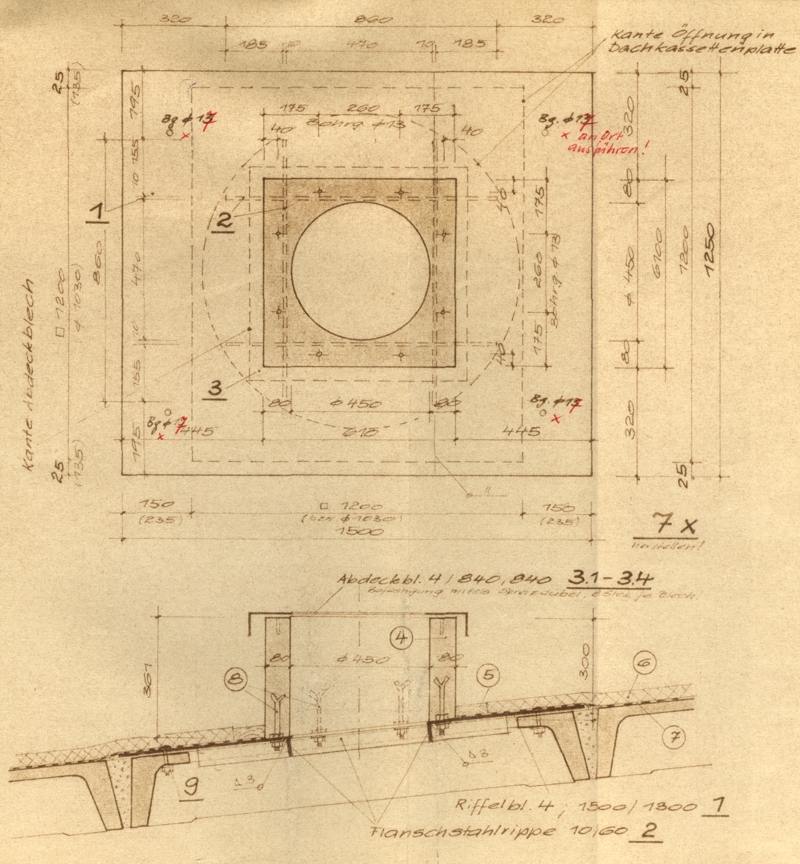

|

unterschiedliche geometrische DP-Öffnungen (rund 1030 mm, eckig 1200 mm) bedingen unterschiedliche

FußpunktAusbildungen

unterschiedliche geometrische DP-Öffnungen (rund 1030 mm, eckig 1200 mm) bedingen unterschiedliche

FußpunktAusbildungen

- dargestellt sind die beiden grundsätzlichen

Verankerungen von DachAufbau-GrundKörpern auf DP

a) Verschraubung durch

den DP-Spiegel

und

b)

KunststoffDübel im Steg der DP

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

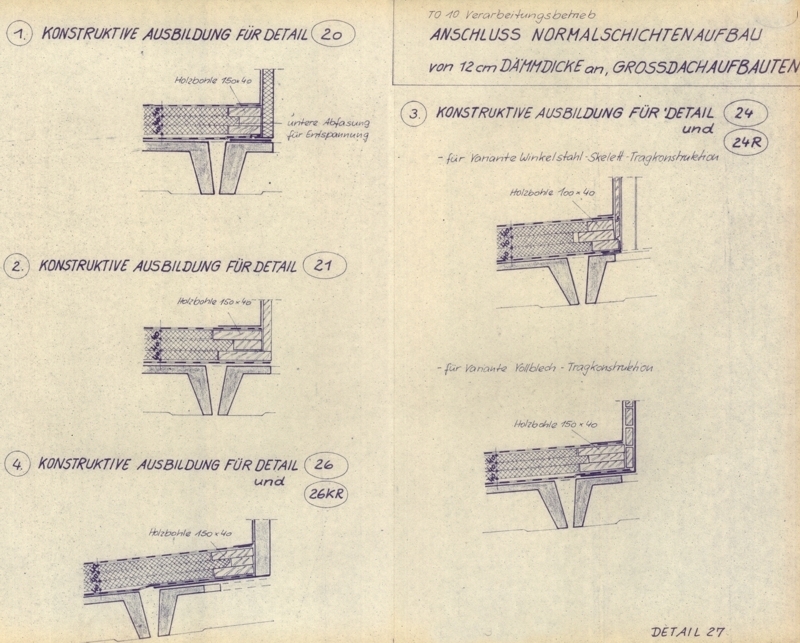

FußpunktAusbildungen von DachAufbauten an 3-lagige DämmSchichten

FußpunktAusbildungen von DachAufbauten an 3-lagige DämmSchichten

- hierzu waren Vorgaben nötig, da ja die Dachdecker Arbeiten in

diesem Fall erst nach der klempnerseitigen Verblechung der

DachAubau-GrundKörper erfolgten

- ggf weitere, notwendige Dämmungen unterseitig der DP und innerhalb der

DachAufbauten sind nicht dargestellt

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

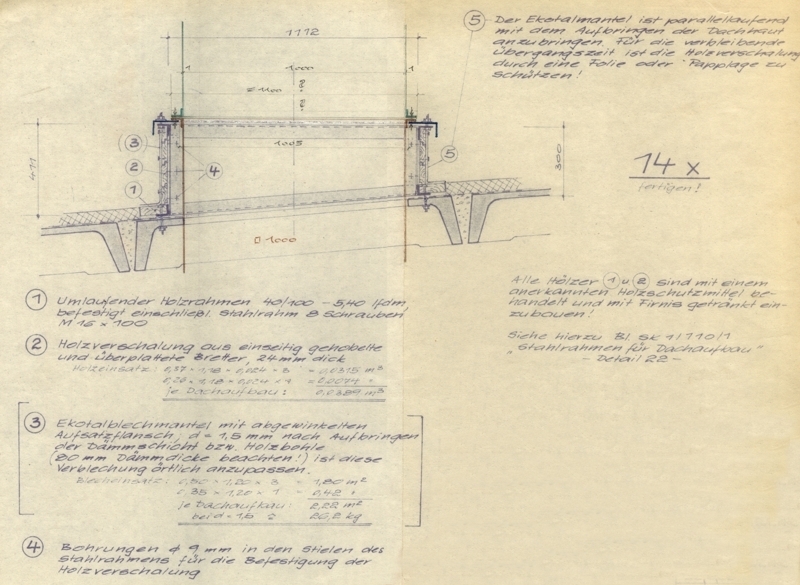

Abdeckplatten

in gleicher Bauart für die DachAufbau-GrundKörper nach Detail 22 + 24

> 1200 x 1200 mm Abdeckplatten

in gleicher Bauart für die DachAufbau-GrundKörper nach Detail 22 + 24

> 1200 x 1200 mm

- für den kleineren DachAufbau nach Detail 26 existiert eine zweite

geometrische Form > 700 x 700 mm

vorfertigungsseitig-angebrachte BohrLöcher

vorfertigungsseitig-angebrachte BohrLöcher

-

alle BohrLöcher in der Abdeckplatte (auch die zur Verankerung der

Lufttechnik-Bauteile) wurden vorgefertigt

> damit wird u.a. der vorfertigungsseitige KorrosionsSchutz gesichert

- mir ist nicht bekannt geworden, das sich daraus Probleme bei den

LüftungsMontagen der Ausrüster ergeben haben bzw das NachBohrungen in

GrößenOrdnungen wegen schlechter Passgenauigkeit erforderlich wurden

>

ich kann allerdings nicht mehr sagen, ob das möglicherweise damit

zusammenhing, dass die Ausrüster vor Ort Aufmaße zur Fertigung genommen

haben ?

- nach Abschluss der DachdeckerArbeiten bestand SchweißVerbot auf dem

gesamten Dach und alle Ausrüstungs-Montagen waren vor Beginn der

DachdeckerArbeiten abzuschließen