|

x |

|

x |

|

|

|

Bautechnische Berechnungen / Nachweise |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Bearb-Stand:

Juli 2011 |

|

die Kapitel hier sind:

-

Bautechnischer Brandschutz

- Sachverhalte zum WärmeSchutz / EnEV

- FeuchteBilanz-Berechnungen nach DIN 4108

- Bautechnischer Schallschutz

-

weitere

Schutz-Bereiche am Bau

- x

-

Flächen-

und Volumen-Berechnungen am Bau

-

statische Berechnungen

- x

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

BrandSchutz BrandSchutz |

|

|

|

|

|

|

|

Grundlagen

- das

Brandschutz-Konzept Grundlagen

- das

Brandschutz-Konzept

ganzheitliches Brandschutz-Konzept >

- Baulicher BrandSchutz > Tätigkeitsfeld von BauPlanung +

BauDurchführung

- Abwehrender Brandschutz > das ist dann der Part der Feuerwehr

> Brandschutz-Konzept zur Thematik KühlraumBau s.

hier

- der bauliche Brandschutz muss folgende Aspekte berücksichtigen;

1. Brandverhalten von

Baustoffen

2. Feuerwiderstand der

Bauteile

3. Aufteilung der Gebäude in

Brandabschnitte durch Brandwände und -schutztüren

4. Fluchtwege-Planung

5. aktive Brandbekämpfung

u.a.

durch Sprinkleranlagen

|

|

|

|

Vorschriften

und Richtlinien Vorschriften

und Richtlinien

- BauOrdnungsrecht, Strafrecht, Zivilrecht

- Hierarchie > Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Normen

2

grundsätzliche BemessungsGrundlagen; 2

grundsätzliche BemessungsGrundlagen;

1. LBO > Angaben zur BauGestaltung /bauseitigen

DurchBildung

> auf dieser Grundlage wird der BrandSchutz pauschal abgehandelt, will

sagen es gibt hier keine vorgegeben-abzu-spulende NachweisFührung,

wichtig ist nur, dass alle relevanten brandschutz-technischen Sachverhalte

erfasst werden

> HauptBezug ist dann hier die DIN 4102

2. Brandschutz für Industriebauten nach IndBauRL in Verbindung

mit der DIN 18230 Baulicher BrandSchutz im Industriebau - Brandlastberechnung

> diese IndBauRL in Verbindung mit der DIN 18230 liefert quasi einen

"Fahrplan" für eine einheitliche bradschutz-technische Bemessung

/einen

in sich abgeschlossenen BrandSchutz-Nachweis

> für GewerbeBauten gilt diese DIN also parallel zur LBO

bzw IndustrieBauten, die den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen,

erfüllen die SchutzZiele des § 15 Abs. 1 LBO

> der Vorteil bei diesem NachweisVerfahren, es kann

Erleichterungen gegenüber der NachweisFührung nach LBO geben, u.a.

deshalb, da hier weniger mit pauschalen Annahmen gearbeitet wird

MusterRichtlinien

(vordergründig zu Brandschutz-Lösungen) MusterRichtlinien

(vordergründig zu Brandschutz-Lösungen)

-

MBO 2002 > MusterBauOrdnung

-

MLAR 2005

> Muster-LeitungsAnlagen-Richtline MLAR 2005 /nur Text

>

farbige BildGrafiken vom Missel-Professor + Text

-

MLüAR 2005 > Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR

>

farbige BildGrafiken vom Missel-Professor + Text

-

MSysBöR 2005 > Muster-Systemböden-Richtlinie

> farbige BildGrafiken vom Missel-Professor + Text

- MEltBauVO > Muster-Verordnung zum Bau von Betriebsräumen von

elektrischen Anlagen

-

MFeuVO > FeuerungsVerordnung

-

MVStättV 2005 > Musterverordnung über den Bau und Betrieb von

Versammlungsstätten

-

MHHR 2008 > Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von

Hochhäusern

|

|

|

|

Baurechtliche

Zuordnung von Gebäuden Baurechtliche

Zuordnung von Gebäuden

- geregelt in der BO § 2 GebäudeKlassen

1. Abhängigkeit von Nutzung

2. Abhängigkeit von Höhenentwicklung

- NutzungsRegime >

Ansammlung von Menschen, Lagerung explosionsgefährdeter Güter

etc

- BrandSchutz im Bestand >

Juristische Anforderungen an das Bauen und den Brandschutz im Bestand

>

Instandsetzungsmaßnahmen bei Wohngebäuden

- BrandSchutz und GewerbeBau >

PorenBeton-Studie

|

|

|

|

Erschließung,

Zufahrtswege,

Zugänge und Bewegungsflächen für die Feuerwehr Erschließung,

Zufahrtswege,

Zugänge und Bewegungsflächen für die Feuerwehr

- BO § 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken

> Notwendigkeit

> Forderungen

> Lösungen

|

|

|

|

- BrandVerhinderung / GegenStrategien durch

Entscheidungen bei der GebäudePlanung

Brandabschnitte Brandabschnitte

hier sind folgende Sachverhalte von Bedeutung;

1. Abgrenzung baulicher Anlagen gegenüber Nachbargrundstück

2.

Unterleitung großer Gebäude

3. Eingeschossige und mehrgeschossige Gebäude

4. Brandwände

5. Wände anstelle von Brandwänden

6. KomplexTrennwände

> KomplexTrennwand + BrandWand im BildVergleich

7. Decken

8. Ausbildung in Grenzbereichen

9. Öffnungen und Durchbrüche in BrandschutzKonstruktionen

>

Brandschutz-BauteilLösungen zur Thematik KühlraumBau s.

hier

- PowerPoint-Bearbeitungen zum Thema Brandabschnitt >

BildGrafiken mit TextBeschrieb 01

- Google-Suche >

Bilder zu Brandwänden

Abschottungen (Schott's)

- AbschottngsPrinzipien

-

Durchdringungen und Abschlüsse

>

umfangreiche DetailDarstellung von Brandschutz-BauteilLösungen zur Thematik KühlraumBau s.

hier

haustechnische BrandBekämpfung

-

BrandMelde-Anlagen

- Rauch- und WärmeAbzugs-Anlagen

-

Lösch-Anlagen > WasserLösch- GasLösch-

Sauerstoffreduzierungs-Anlagen

|

|

|

|

Rettungswege Rettungswege

hier sind folgende Sachverhalte von Bedeutung;

1.

Erster und zweiter Rettungsweg (= EvakuierungsWeg)

> BO § 33 Erster und zweiter Rettungsweg

/weiter die §§ 34 bis 38

>

Beschilderung, RettungsPläne

2. Lage und Abmessungen der Rettungswege

3. Räumungszeit

4. Gänge, Flure, Balkone, Treppen, Treppenräume, Aufzüge, Rampen, Schleusen,

Tunnel

|

|

|

|

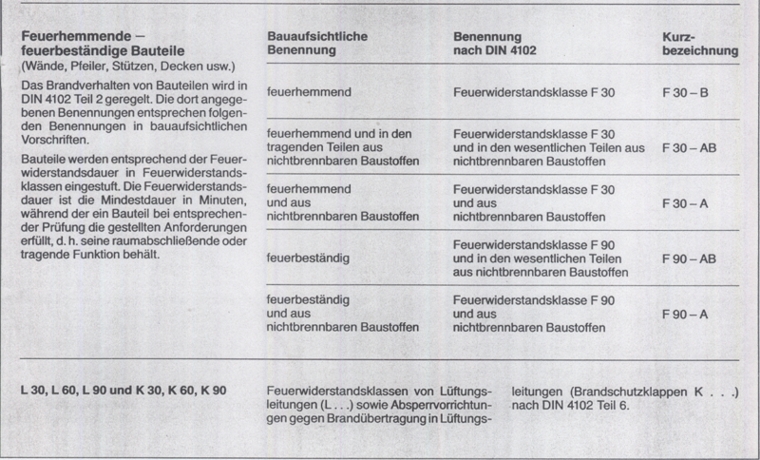

Brandverhalten

von Baustoffen und Bauteilen Brandverhalten

von Baustoffen und Bauteilen

hier sind folgende Sachverhalte von Bedeutung;

1. Begriffe: Baustoff <-> Bauteil

brennbar <-> nichtbrennbar

feuerhemmend <-> feuerbeständig

>

Feuerwiderstand

2.

Baustoffklasse

3. Erläuterung DIN 4102 Teil 1 bis Teil 18

4. Kennzeichnung von Baustoffen und Bauteilen >

CE-Kennzeichnung

5.

BauRegelliste

|

|

|

|

- Zuordnung von Begriffen zwischen BauOrdnung §§ 28-32 und DIN 4102

> Bauaufsichtliche Benennungen

> sind Bezeichnungen aus der BauOrdnung

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Anforderungen

an Baustoffe und Bauteile Anforderungen

an Baustoffe und Bauteile

nach DIN 4102 Teil 4 sind folgende Bauteile brandschutzseitig

von Bedeutung;

1. Tragende Wände

2. Trennwände

3. Außenwände

4. Dach

5. Decken, Unterdecken

6. Türen, Tore, Luken

7. Fenster

- DIN 4102

Brandverhalten von

Baustoffen und Bauteilen

> diese DIN 4102 besteht aus vielen einzelnen Teilen und beinhaltet brandschutztechnische Forderungen und Regelungen

für den Einsatz und die Verarbeitung von Baustoffen, Bauteilen

> PowerPoint-Vorstellung der

DIN 4102 in allen ihren Teilen

- parallele Darstellung

von DIN-Sachverhalten sind z.T. in der BO Abschnitt 4: Wände,

Decken, Dächer §§ 28 bis 32

- ausgewählte

ProduktenHersteller für klassifizierte Brandschutz-Baustoffe/Bauteile

> es geht hier darum, dass speziell zur Erfüllung von BrandschutzForderungen

geeignete DetailLsgen angeboten werden;

-

PROMAT >

für alle Bauteile (> Stahl etc)

-

KNAUF > für TrockenBau-Lsgen

- PorenBeton

> für MassivBau-Lsgen

|

|

|

|

Brandschutznachweis/Brandschutzkonzept Brandschutznachweis/Brandschutzkonzept

- Etappen der BrandschutzNachweis- /BrandschutzKonzept-Bearbeitung

> Notwendigkeit im Rahmen der Vorplanung

> Notwendigkeit im Rahmen der Genehmigungsplanung

- Inhalt/Gliederung

>

Hinweise zur Erstellung von Brandschutzkonzepten und Brandschutznachweisen

- Einschalten von Sachverständigen

> 1. Stufe = Zertifikat als Fachplaner für vorbeugenden BrandSchutz

> 2.

Stufe = Zertifikat als Sachverständiger für vorbeugenden BrandSchutz

- BrandSchutz bei der

BauAusführung

- der

Brandschutz-Atlas (B-Atlas) ist das wohl umfangreichste + kompetenteste Werk zum

baulichen Brandschutz und sichern DeteilAusbildungen

wer

diesen Brandschutz-Atlas noch nicht kennt, es handelt sich hier durchweg um

farbig-grafisch sehr anschaulich gestaltete Details mit Erklärungs-Beschrieb

- Link zum

Brandschutz-Forum

> dieses Forum ist dem Brandschutz-Atlas angeschlossen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

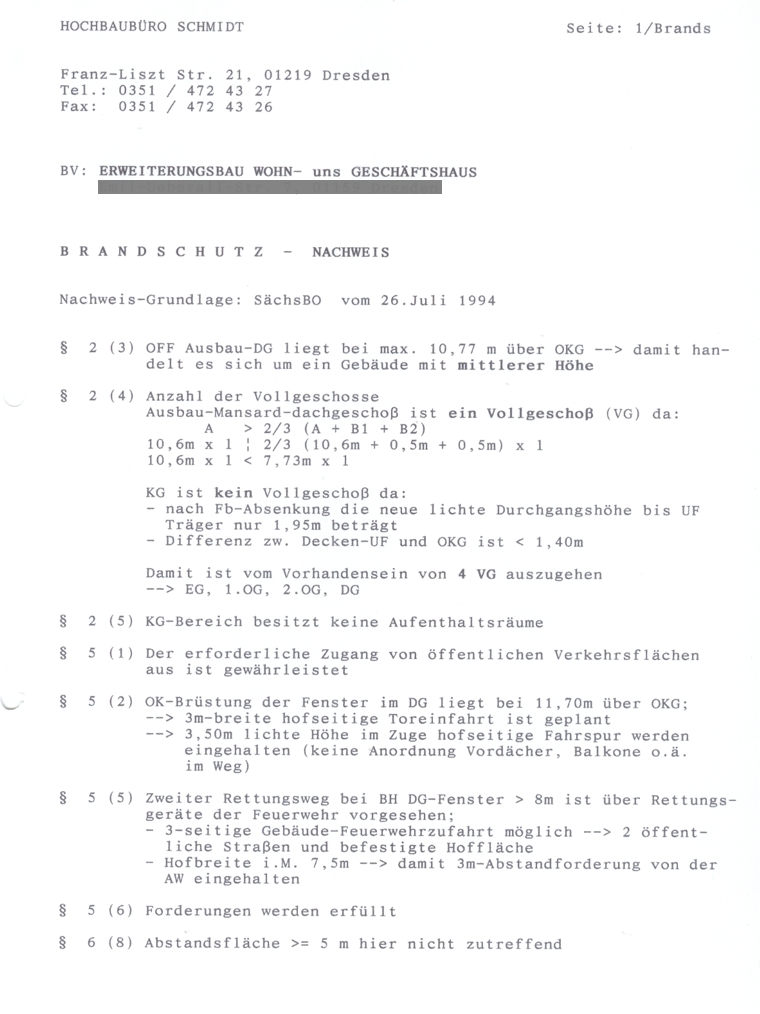

BrandschutzNachweis

WGH

Mütze BrandschutzNachweis

WGH

Mütze |

|

|

|

|

|

|

|

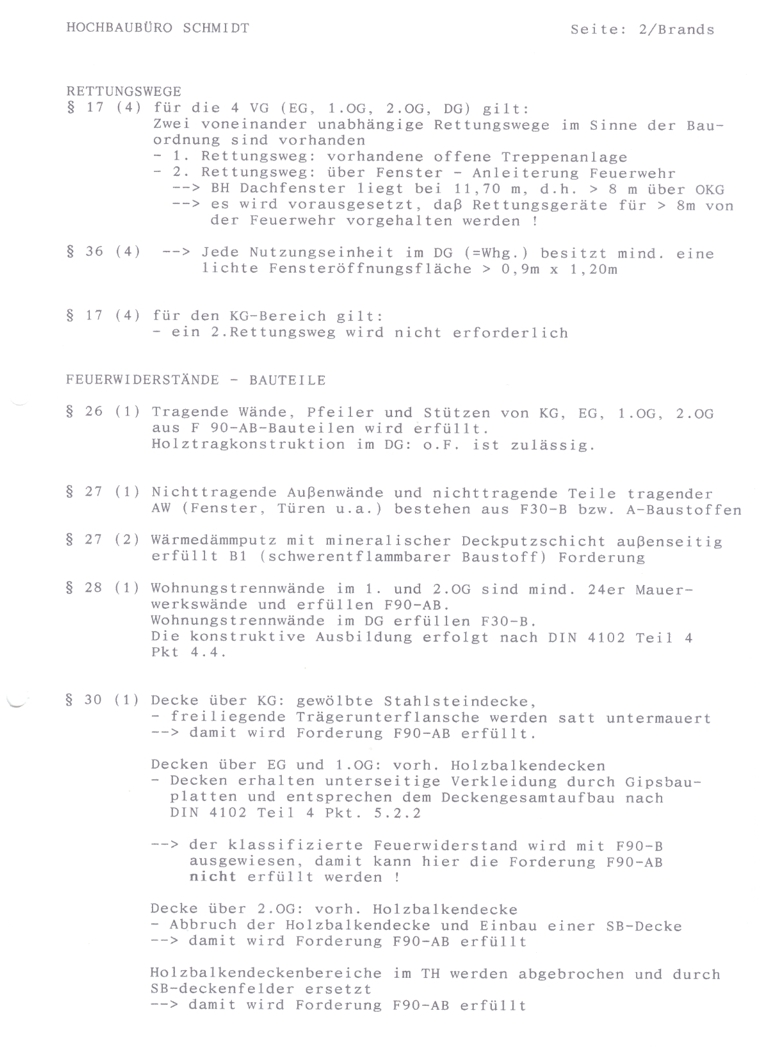

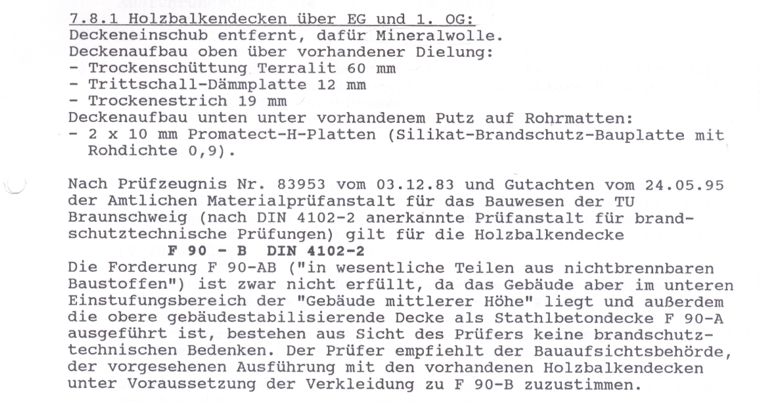

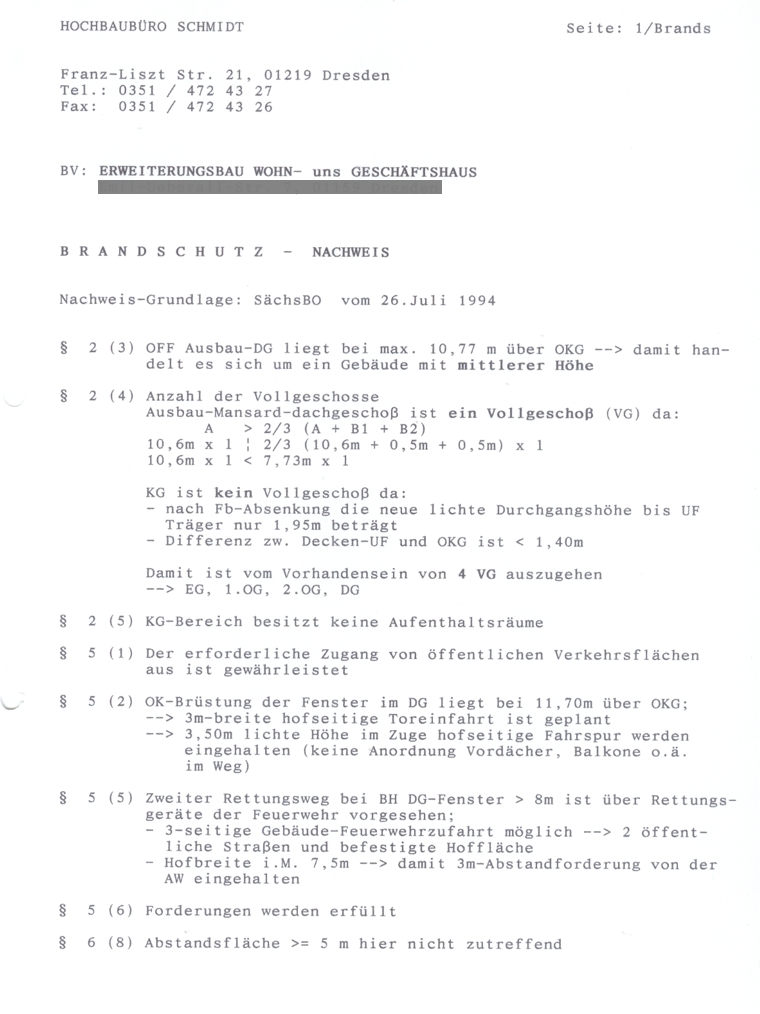

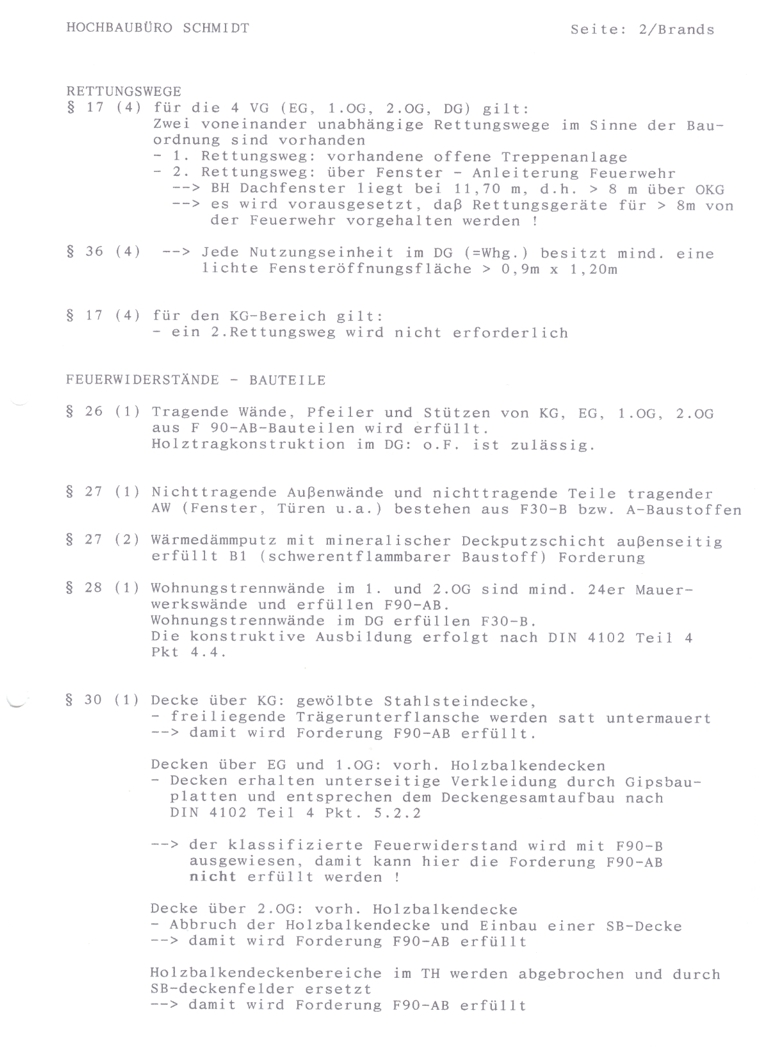

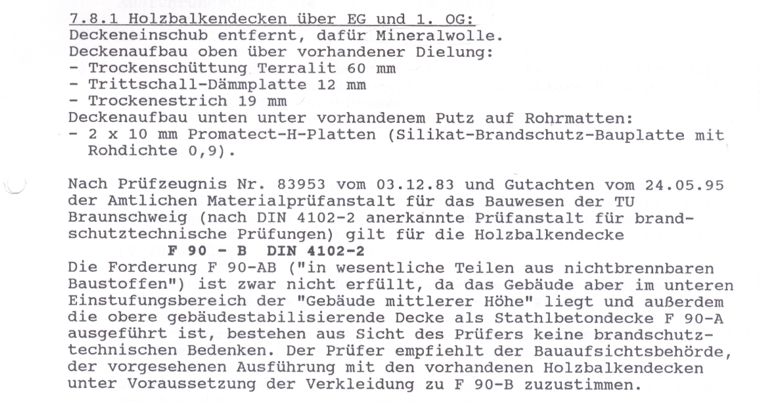

- der BrandschutzNachweis erfolgte auf Basis der SächsBO in

Verbindung mit den Teilen der DIN 4102

- nach SächsBO § 30 (1)

erfüllen die HolzBalken-Decken über EG und 1.OG die Forderungen nach

F90-AB nicht

> zu diesem TatBestand abschliessend die Stellungnahme des

PrüfStatikers für dieses Objekt

- alle anderen SchutzZiele (BrandSchutz)

nach der SächsBO konnten schon planungsseitig erfüllt werden

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

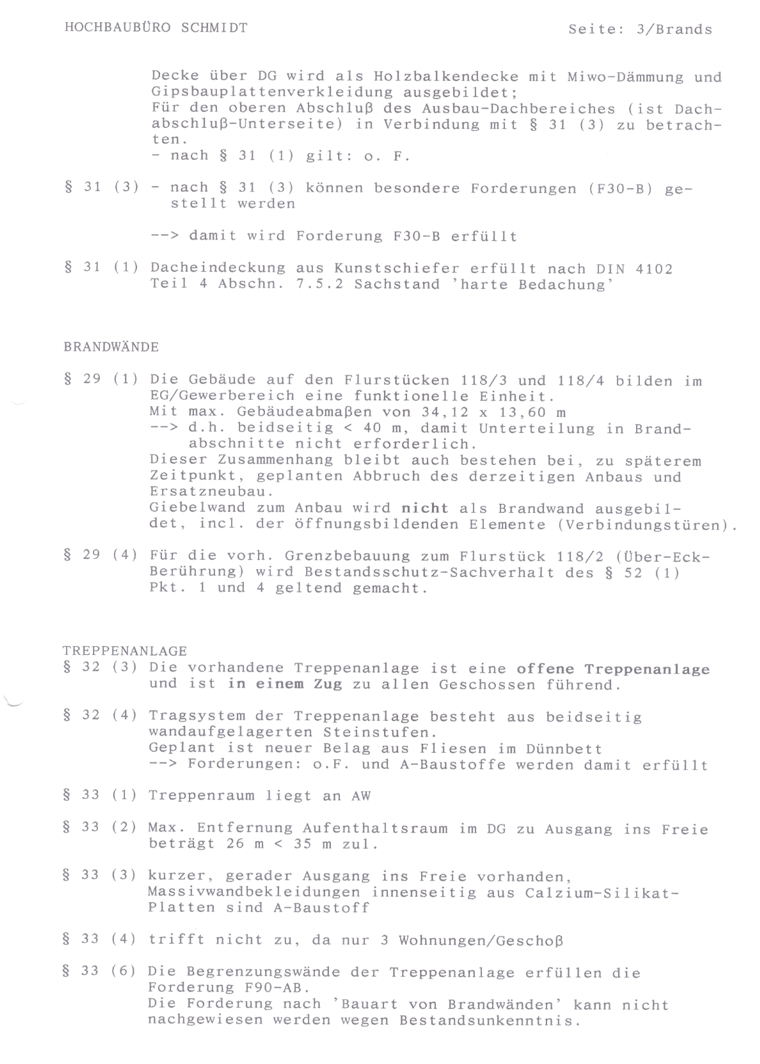

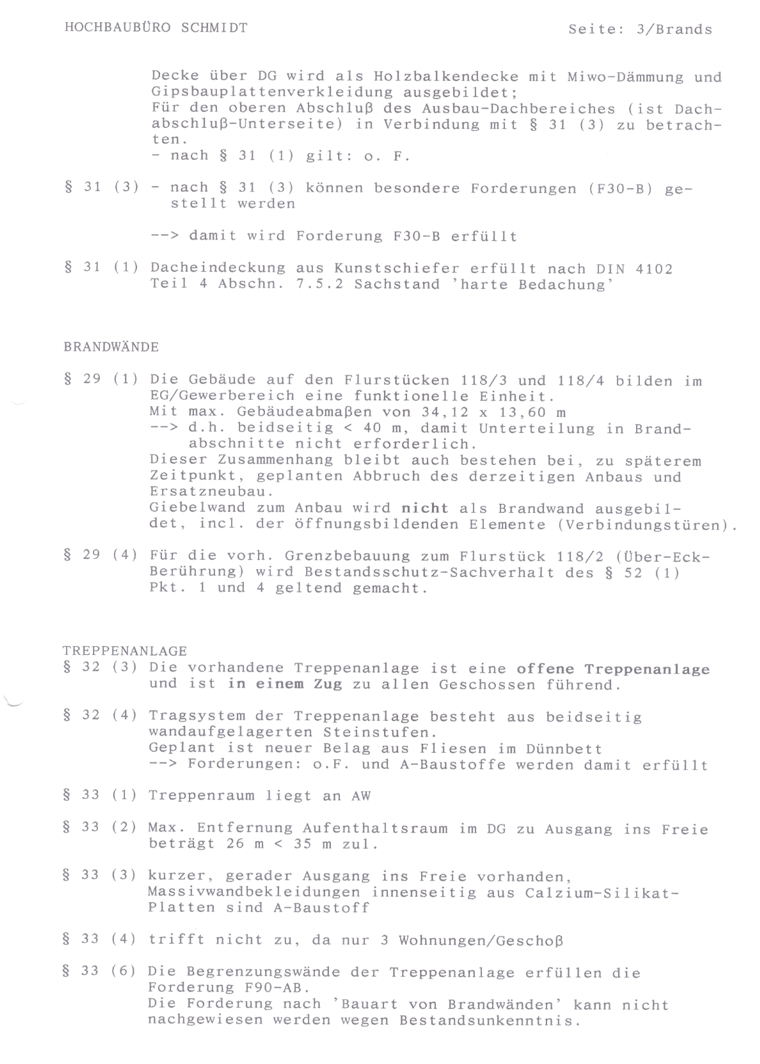

- Auszug (Abschnitt von S. 6) aus der Stellungnahme des PrüfStatikers für

dieses Objekt;

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

WärmeSchutz WärmeSchutz |

|

|

|

|

|

|

|

Sachverhalte zum WärmeSchutz

Sachverhalte zum WärmeSchutz |

|

|

|

|

|

|

|

- der

WärmeSchutz-Nachweis ist heute Bestandteil des EnEV-Nachweises

> er ist für Wohn- und NichtWohn-Gebäude zu führen

in

Verbindung mit dem Wärmeschutz können noch andere Berechnungen

erforderlich /sinnvoll sein; in

Verbindung mit dem Wärmeschutz können noch andere Berechnungen

erforderlich /sinnvoll sein;

- KälteSchutz-Nachweis für Kühl-

und GefrierLager-Räume bzw -Bauten > s. unter

KälteSchutz

- WärmeAbleitung von Fussböden

-

TemperaturAmplitudendämpfung

/Wärmebeharrung >

sommerlicher "Kälte"-Schutz

-

FeuchteBilanzen > DampfdiffusionsBerechnungen >

Nachweis der Tauwasserfreiheit von Oberflächen

>

DampfdiffusionsBerechnungen werden immer nur für ein EinzelBauteil

geführt > Glaser-Diagramme

- Nachweis das Wärmeschutzes

nach DIN 4108 für SonderBauwerke /Bauten, die nicht unter die

EnEV fallen, wo es darum geht ein bestimmtes niedriges TemperaturNivau

zu stabilisieren zB landwirtschaftlich-genutzte Gebäude, Zoo-Bauten

-

U-Wert und Wärmeschutz-Berechnung und >

Die Berechnung des U-Wertes

- U-Wert-Rechner > damit lässt sich eine BauteilKonstruktion

berechnen

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner /

- Fenster k-Werte > U-Werte

> verbundene Problematik RolladenKasten

älteres

Vorschriftenwerk älteres

Vorschriftenwerk

- WSVO

>

WärmeSchutz-Nachweise nach WSVO umfassen das GesamtGebäude

a) HüllflächenVerfahren

oder

b) BauteilMethode

>

der Gesamt-Nachweis erfolgt dabei nach der WSVO als der

aktuellen Vorschrift für derartige Nachweisführungen

> die eigentlichen Berechnungen /RechenFormeln, StoffKennwerte etc beziehen sich aber

nach-wie-vor auf die DIN 4108-Grundlagen

>

jegliche DampfdiffusionsBerechnzngen sind nicht Bestandteil der

WSVO

-

TGL + DIN-Rechenwerte in vergleichender nebeneinander oder hinternander

TabellenForm > s.

hier

Aspekt DenkmalPflege Aspekt DenkmalPflege

Konrad Fischer /Hochstadt a. Main

http://www.konrad-fischer-info.de/7d410831.htm > Zu den Risiken

der Dämmung und Dichtung gem. Energieeinsparverordnung EnEV (früher

Wärmeschutzverordnung WSVO)

Stichworte für markante Sachverhalte zum WärmeSchutz Stichworte für markante Sachverhalte zum WärmeSchutz

-

THERMOGRAFIE

> WärmeAbstrahlung > findet

schlecht wärme-gedämmte Gebäudeteile

> vielfältige EinsatzMöglichkeiten

am Gebäude s.

hier

- LuftDichtheit >

Blower-Door-Test (Differenzdruck-Messverfahren)

>

Luftströmungen > findet schlecht winddicht-gemachte Gebäudeteile

/Bereiche wo KaltLuft ins Gebäude einfällt

-

hinterlüftete Fassade >

BildBeispiele

-

WÄRMEBRÜCKEN

>

BildBeispiele

> Aufzählung der

WärmeBrücken am Gebäude

> PowerPoint

Vortrags-Doku

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

das Vorschriftenwerk - DIN 4108

das Vorschriftenwerk - DIN 4108 |

|

|

|

|

|

|

|

zur Historie

- der StandartKomplex der DIN 4108 zielte ab auf

Sicherung eines hygienischen RaumKlimas im Winter und Schutz der

BauKonstruktion vor FeuchteSchäden

> unter diesem Gesichtspunkt wurde die DIN 4108 in den zwanzieger Jahren

geschaffen

- die DIN 4108 wurde abgelöst durch Nachweisführungen nach WSVO (WärmeSchutzVerordnung) (davon

gab es 3 Stück)

> damit sollte, bezogen auf das Gebäude ein energie-optimalerer

BaustoffEinsatz erreicht werden, daneben gab es Ansätze die

HeizTechnik mit zu erfassen

-

heute gilt:

der wirtschaftliche WärmeSchutz wird durch die EnEV (EnergieEinsparVerordnung) vorgegeben

> aktuell ist jetzt EnEV 2009

> hier wird nun versucht alles was im Rahmen einer Immobilie mit

EnergieVerbrauch zusammenhängt in den Nachweis mit einzubeziehen

(zB HausTechnik, AlternativEnergie-Nutzung etc)

-

die BerechnungsVerfahren zum baulichen Teil (StoffKennwerte und

RechenRegeln) für die Nachweise nach EnEV beruhen aber noch auf

dem DIN 4108-System, was dafür ständig novelliert wird

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

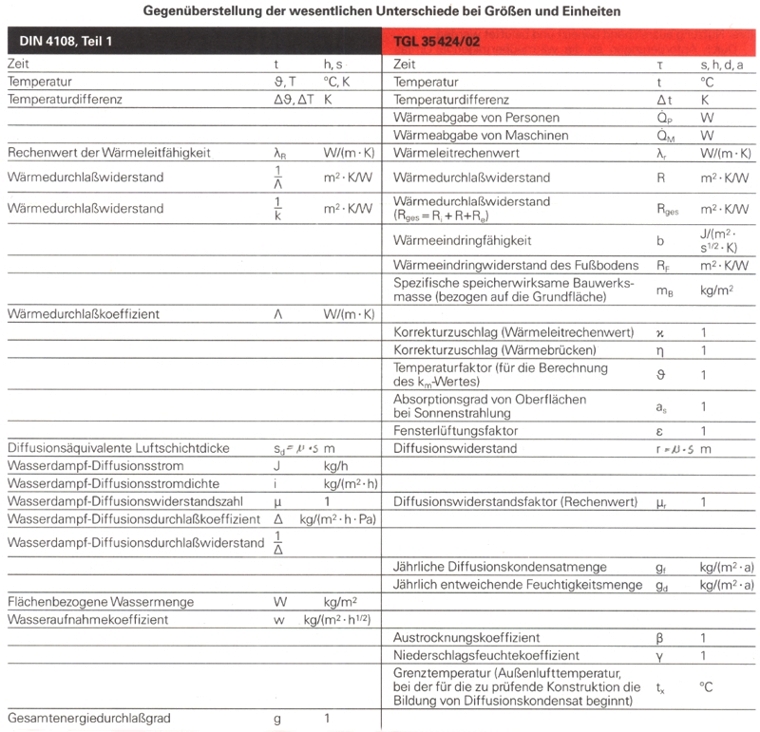

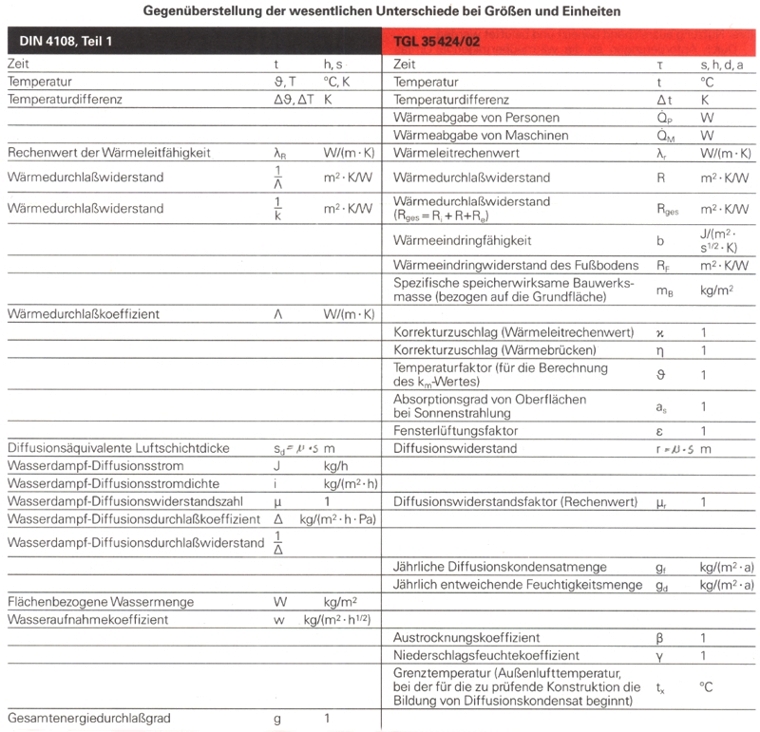

DIN 4108 (Aug. 1981) und TGL 35424 in

Gegenüberstellung

DIN 4108 (Aug. 1981) und TGL 35424 in

Gegenüberstellung |

|

|

|

|

|

|

|

auf TGL 35 424 und darauf aufbauend der RiLi KüBau

basieren i.d.R. meine RechenBeispiele zum KüBau auf TGL 35 424 und darauf aufbauend der RiLi KüBau

basieren i.d.R. meine RechenBeispiele zum KüBau

> mit der folgenden Gegenüberstellung will ich

vermitteln, dass TGL und DIN in Bezug auf StoffKennwerte und

RechenVerfahren wegen ihrer gemeinsamen Quellen sehr nahe beieinander liegen

die einzelnen Blätter der DIN 4108 Teil 1 bis 5

von August 1981 die einzelnen Blätter der DIN 4108 Teil 1 bis 5

von August 1981

DIN 4108 Teil 1 - Grössen und Einheiten /Aug.

81

DIN 4108 Teil 2 - WärmeDämmung und WärmeSpeicherung; Anforderungen und

Hinweise für Planung und Ausführung /Aug. 81

DIN 4108 Teil 3 - Klimabedingter FeuchteSchutz; Anforderungen und

Hinweise für Planung und Ausführung /Aug. 81

> hier sind noch keine BerechnungsVerfahren >

diese sind in Teil 5 unter Abschn. 11

DIN 4108 Teil 4 - Wärme- und feuchtetechnische Kennwerte

/Dez. 85

DIN 4108 Teil 5 - BerechnungsVerfahren /Aug.

81

> Teil 5 Abschn. 11 - DiffusionsBerechnungen > gilt zur Berechnung der TauwasserFreiheit

dazu die

TGL 35 424-Gliederung > die 7 TGL-BeiBlätter

mit dem letzten aktuellen Stand dazu die

TGL 35 424-Gliederung > die 7 TGL-BeiBlätter

mit dem letzten aktuellen Stand

TGL 35424/01 - Allgemeine Forderungen /Nov. 87

TGL 35424/02 - Grössen, Einheiten, Kennwerte /Dez.

85

TGL 35424/03 - WärmeSchutz in der kalten JahresZeit /Sept. 86

TGL 35424/04 - WärmeSchutz in der warmen JahresZeit /April

81

TGL 35424/05 - FeuchtigkeitsBilanz für BauwerksTeile /März

81 (Enwurf Jan. 88)

> gilt zur Berechnung der TauwasserFreiheit

TGL 35424/06 - WärmeAbleitung von Fussböden /Febr. 87

TGL 35424/07 - Wirtschaftlicher WärmeSchutz /April

81

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gegenüberstellung

der Bezeichnungen von DIN 4108 und TGL 35424 Gegenüberstellung

der Bezeichnungen von DIN 4108 und TGL 35424

> verglichen werden nahezu zeitgleiche Ausgaben der StandartKomplexe

DIN 4108 und TGL 35424

> gleichermassen identisch sind dann auch die RechenRegeln die zT. mit den

Bezeichnungen verbunden sind

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DIN 4108 - aktuelle Fassung

DIN 4108 - aktuelle Fassung |

|

|

|

|

|

|

|

die DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau besteht

aktuell (vom Beuth-Verlag per 2010-01-06 angezeigt) aus folgenden Teilen: die DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau besteht

aktuell (vom Beuth-Verlag per 2010-01-06 angezeigt) aus folgenden Teilen:

DIN 4108-1 von 1981-08

Wärmeschutz im Hochbau; Größen und Einheiten

DIN 4108-2 von 2003-07

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2:

Mindestanforderungen an den Wärmeschutz

DIN 4108-3

von 2001-07

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter

Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung

und Ausführung

> Anhang VI: Auszüge aus DIN 4108-3 > Hilfsmittel und

Tabellen zu Diffusionsberechnungen

> die DIN 4108 Teil 5 Abschn. 11 - DiffusionsBerechnungen gibt es

damit nicht mehr

DIN 4108-3 - Berichtigung 1

von 2002-04

Berichtigungen zu DIN 4108-3:2001-07

DIN V 4108-4

von 2007-06

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und

feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN V 4108-6

von 2003-06

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 6: Berechnung des

Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs

DIN V 4108-6 Berichtigung 1

von 2004-03

Berichtigungen zu DIN V 4108-6:2003-06

DIN 4108-7

von 2001-08

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von

Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie

-beispiele

DIN 4108-7

Norm-Entwurf von 2009-01

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von

Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie

-beispiele

DIN 4108-10

von 2008-06

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 10: Anwendungsbezogene

Anforderungen an Wärmedämmstoffe - Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe

DIN 4108 Beiblatt 1

von 1982-04

Wärmeschutz im Hochbau; Inhaltsverzeichnisse; Stichwortverzeichnis

DIN 4108 Beiblatt 2

von 2006-03

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Wärmebrücken - Planungs-

und Ausführungsbeispiele

Literatur: Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden

2004, Beuth Praxis

Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden - Berechnung des

Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs - Kommentar zu DIN V

4108-6:2003-06

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

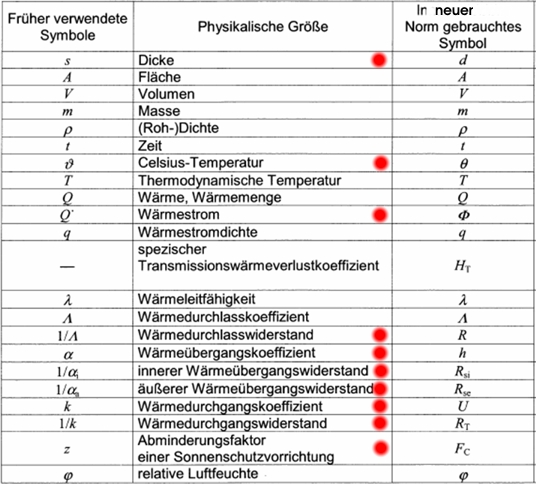

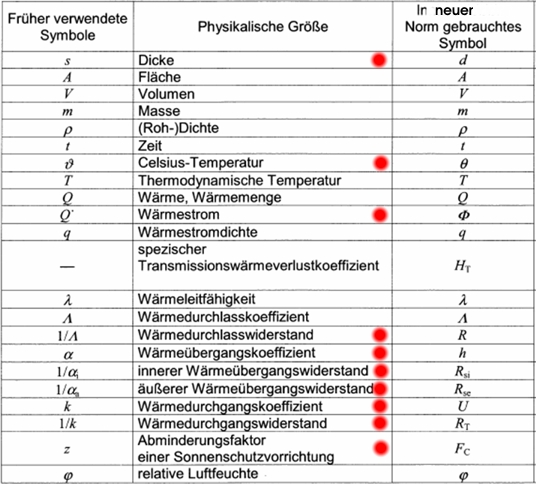

Änderungen an

den verwendeten Bezeichnungen Änderungen an

den verwendeten Bezeichnungen

> seit 01. 02. 2002 ersetzt die EnEV (EnEV 2002) die bis dahin

geltende WSVO von 1995.

> mit dieser EnEV wurden nun auch jahrzehntelang geltende Begriffe im

bautechnischen WärmeSchutz verändert /umbenannt

> dazu die folgende tabellarische

Gegenüberstellung geänderter Begriffe + Indizes:

|

|

|

|

|

|

|

|

) ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III.WSVO (April 1995)

III.WSVO (April 1995) |

|

|

|

|

|

|

|

die

insgesamt 3 WSVO und ihre Inhalte; die

insgesamt 3 WSVO und ihre Inhalte;

1. WärmeSchutzV > ab 1978

> Vorgabe gesonderter k-ZielWerte

abhängig von der GebäudeNutzung

2. WärmeSchutzV > ab 1984

> gänzlich neue RechenVerfahren > HüllFlächen-Verfahren oder

BauteilMethode und Einführung WärmeBedarfsAusweis

3. WärmeSchutzV > ab 1995

> III.WSVO vom 01.01.95 >

strengere ZielWert-Vorgaben

wie ist das Vorgehen ? (statt EnEV wo es noch

umfangreicher wird beschreibe ich hier mal den Weg nach 2.WSVO)

NachweisVerfahren für den WärmeSchutz nach II. WSVO

(schematisch)

1. den Dammstoff auswählen mit

Dicken-Vorgabe für die Dämmstoff-BauteilSchicht

2. für das gesamte Bauteil den WärmedurchlassWiederstand berechnen >

Rges, vorh

3. für das gesamte Bauteil den äusseren + inneren WärmeübergangsWiederstand aus

Tabelle ermitteln

4. für das gesamte Bauteil den k-Wert berechnen

> k

> jetzt entscheiden, weiter mit >

HÜLLFLÄCHENVERFAHREN oder

BAUTEILMETHODE

ab hier >

HÜLLFLÄCHENVERFAHREN

5. k-Wert für das GesamtGebäude ermitteln und dazu die

GebäudeFlächen mit einbeziehen > km

6. den für das GesamtGebäude maximal zulässigen k-Wert über Formel berechnen

> km, max

7. km <= km, max

oder >

BAUTEILMETHODE

5. den k-Wert für das GesamtBauteil ermitteln und dazu

die BauteilFlächen mit einbeziehen > zB km, W+F

> das GesamtBauteil besteht hier aus den EinzelBauteilen zB

AW-DunkelFläche + Fenster

6. den für das GesamtBauteil maximal zulässigen k-Wert über Formel berechnen

> km, W+F max

7. km, W+F <= km, W+F max

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

fremde

WärmeSchutz-Berechnungen nach EnEV / DIN 4108 fremde

WärmeSchutz-Berechnungen nach EnEV / DIN 4108 |

|

|

|

|

|

|

|

hier sind Verlinkungen zu

Berechnungs-Beispielen die unter Verwendung der neuen

Indizes geführt wurden hier sind Verlinkungen zu

Berechnungs-Beispielen die unter Verwendung der neuen

Indizes geführt wurden

der Gesamt-Nachweis erfolgt dabei nach der EnEV als der

aktuellen Vorschrift für derartige Nachweisführungen

> die eigentlichen Berechnungen /RechenFormeln, StoffKennwerte etc beziehen sich aber

nach-wie-vor auf die DIN 4108-Grundlagen

-

aktuell-geführtes NachweisVerfahren mit Beispiel (Quelle: TU Dresden)

>

http://www.ivk.tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_architektur/ibk/lehre/lehre_architekten/v_arch_downloads/vorl_1_2_downloads/V1_Arch_Raumluft.pps#1

- ein kompletter Nachweis mit Stand 2005

http://www.k-j-schmidt.de/joomla/images/stories/plaene/Waermeschutz2.pdf

EnEV

- aktuelle TextFassung > s.

hier (Code) EnEV

- aktuelle TextFassung > s.

hier (Code)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

FeuchteBilanz-Berechnungen nach DIN 4108-3

(zuvor: DIN 4108 Teil 5 Abschn. 11) FeuchteBilanz-Berechnungen nach DIN 4108-3

(zuvor: DIN 4108 Teil 5 Abschn. 11) |

|

|

|

|

|

|

|

Nachweis der TauwasserFreiheit Nachweis der TauwasserFreiheit

> der Nachweis erfolgt über die Ermittlung der jährlichen FeuchteBilanz

> die FeuchteBilanz kann sein > positiv, ausgeglichen,

negativ (> hier kommt es zu einer, auf Zeit gesehen, DurchFeuchtung

des Bauteils)

> Berechnungen auf TauwasserFreiheit können erfolgen mit einem Durchschnittswert für das

gesamte Jahr bzw mit je einem geänderten Wert pro Monat

>

bei wechselnder Richtung des TemperaturGefälles wäre der Nachweis in

beide Richtungen zu führen

/damit ist nicht gemeint der jährliche Wechsel des DampfDruckGefälles

infolge des AussenKlimas

> ausführliche AblaufSchritte

dazu s. hier

-

es gibt einen Zusammenhang zwischen WärmeDämmung und

FeuchteBilanz

> je besser gedämmt ist, desto geringer wird das DampfdruckGefälle,

d.h. der FeuchteTransport und damit auch die Wahrscheinlichkeit von

Durchfeuchtungen

- Software zur Bemessung der

FeuchteBilanz mit den beiden

Glaser-Diagrammen ????

http://wasserdampfdiffusion.i-s-o.org/diffusi1.html

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

SchallSchutz SchallSchutz |

|

|

|

|

|

|

|

- (gemeinhin) Klassifizierung im Bauwesen in

a) Lärm > dann

geht es um den Aussen-Bereich

> Nachweis nach DIN 18005

und

b) Schall

> dann geht es um den Gebäude-InnenBereich

> Nachweis nach DIN

4109

-

SchallArten

a) LuftSchall > Ausbreitung von

Schall in der Luft

und

b)

KörperSchall > Ausbreitung von Schall in BauwerksTeilen

c) Sonderform

TrittSchall > Schall, der beim Begehen als Körperschall

entsteht und als Luftschall abgegeben wird

- Bautechnischer Schallschutz

DIN 4109

> die DIN 4109 enthält lediglich öffentlich-rechtliche

Mindest-Anforderungen an den Schallschutz zur Vermeidung von

Gesundheitsgefahren

> Beiblatt 2 der DIN 4109 bringt

Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz

- aktuell die einzelnen Teile der DIN 4109 s.

hier

-

Merkblatt zum Schallschutz nach DIN 4109

- Schallschutz für

erhöhten WohnKomfort > Richtlinie VDI 4100

> hier

sind bezüglich Wahrnehmung von Geräuschen aus Nachbarwohnungen drei

Schallschutzstufen (SSt) eingeteilt

> Bauherrschaften sollten nach den Kriterien des hierigen Tabellenwerkes

ihren Schallschutz auswählen

Schall-Beeinflussungen

durch Schall-Beeinflussungen

durch

- MassivBau <-> "LeichtBauweise"

> massive Wände und Decken sind der beste SchallSchutz

> bei einer

HolzBauweise muss das gleiche Ergebnis idR mit

aufwendigen-schadensträchtigen Lsgen erreicht werden

>

Leichte Außenwände und Schallschutz

-

SchallschutzVerglasung

> wodurch unterscheidet sich SchallschutzVerglasung von normalen

Doppel-Verglasungen ?

a) der Scheibenabstand ist größer (100mm) um

Resonanz zu verhindern

oder

b) Verwendung unterschiedlich dicker/steifer Einzelscheiben

- Gebäude-Trennwand bei

DoppelHausHälften (DHH) ein-schalig <->

zwei-schalig

- SchwingungsVerhalten von HolzbalkenDecken > Luft- und

Tritt-Schallschutz

> Anforderungen an den

Schallschutz bei einer Holzbalkendecke

-

VorsatzSchalen / Zweischaligkeit nach dem Prinzip biege-steif <->

biege-weich

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

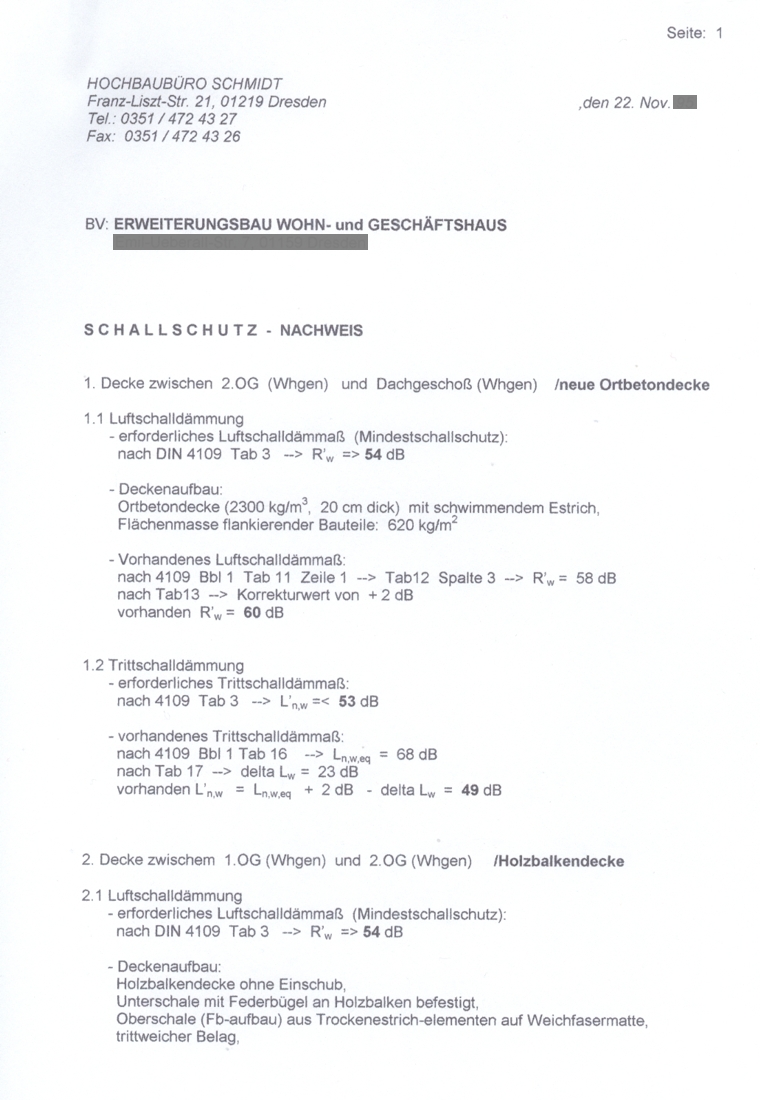

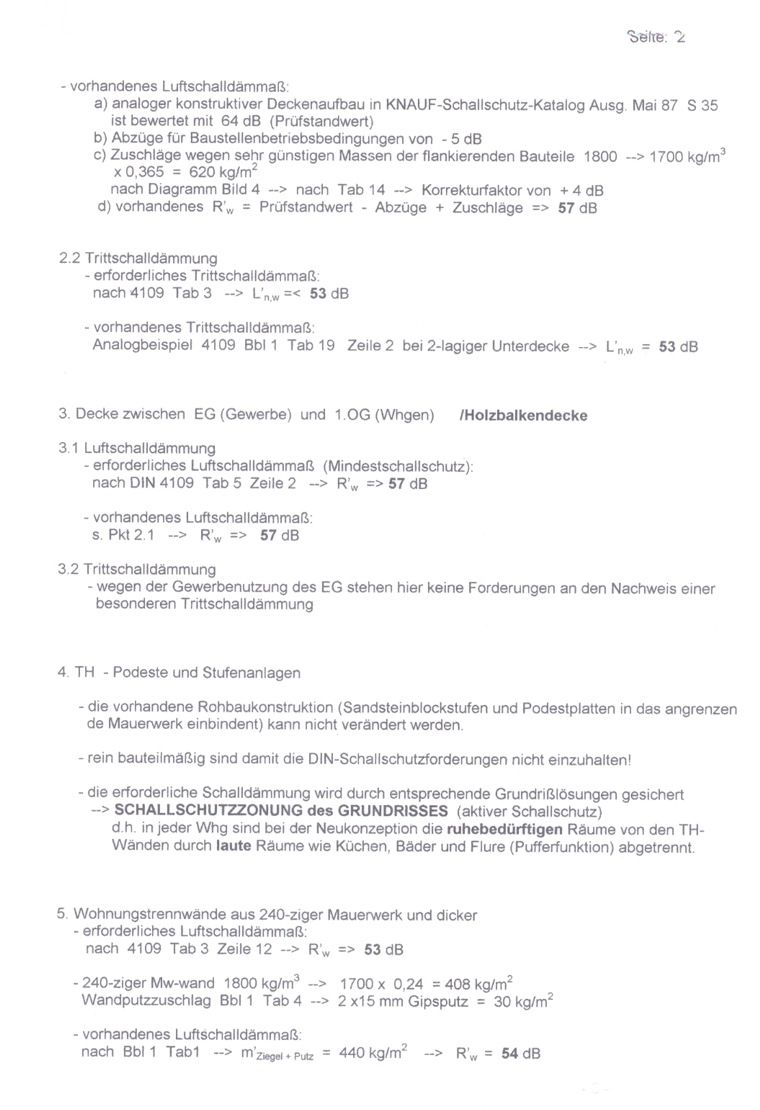

SchallschutzNachweis

WGH

Mütze

SchallschutzNachweis

WGH

Mütze |

|

|

|

|

|

|

|

- der SchallschutzNachweis erfolgte auf Basis der DIN 4109, also den

MindestAnforderungen an den bauseitigen Schallschutz

- es

handelt sich um ein BestandsGebäude, wo die schallschutz-seitige

Beurteilung einzelner BauwerksTeile erst nach Freilegung der

vorhandenen Bauteile und dann darauf folgenden planungs-seitigen

Festlegungen zum NeuAufbau möglich ist

- regelmässig

schallschutz-seitig besonders kritische Bauteile sind die TreppenAnlagen

Sie sind meist massiv ausgeführt und irgendwie in die begrenzenden

WohnungsTrennwände eingebunden, was zu hoher SchallÜbertragung führt.

- hier sollte dann ein SchallschutzGutachten mit

SchallpegelMessungen vor Ort beauftragt werden, als Grundlage für die

BauSanierungs-Planungen

- unsre Lsg in Verbindung mit der TH-Anlage

bei diesem Objekt: durch GrundrissVeränderung wurden Küchen + Bäder an

den Bereich der TH-Wände gelegt

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

weitere

Schutz-Bereiche am Bau weitere

Schutz-Bereiche am Bau |

|

|

|

|

|

|

|

BlitzSchutz

BlitzSchutz |

|

|

|

|

|

|

|

- BO § 46 Blitzschutzanlagen > regelt das Erfordernis

bauseitiger BlitzschutzMassnahmen

> hier steht nur der lapidare

Satz;

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage,

Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen

führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

> gemeinhin lässt sich das wie

folgt interpretieren bzw danach sind BlitzSchutzMassnahmen

erforderlich wenn folgende Sachverhalte vorkommen;

1. HochHäuser

2. exponent (BergKuppen) einzeln stehende Gebäude

3. Gebäude mit weicher Bedachung = leicht brennbare DachDeckungen

4. GebäudeNutzung als Lager für explosive Stoffe

5. Gebäude für grössere

MenschenAnsammlungen

- ein gebäude-seitiges

BlitzschutzSystem besteht aus

1. FangEinrichtungen

2. Ableitungen

3. Erdung

> dieses

gebäude-seitige BlitzschutzSystem wird gemeinhin

als äusserer Blitzschutz bezeichnet

-

BlitzschutzMassnahmen im Gebäude-InnenBereich obliegen der

Elektro-Fachplanung /dem AN-ElektroArbeiten

> der

innere Blitzschutz umfasst den Potenzialausgleich und den

Überspannungsschutz

> dafür würde dann zumindest eine Erdung

erforderlich

- BlitzschutzMassnahmen nach DIN 57185 /VDE

0185

- wirksame BlitzschutzMassnahmen dienen dem vorbeugenden

Brandschutz BO § 17 (1)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Flächen-

und Volumen-Berechnungen

am Bau Flächen-

und Volumen-Berechnungen

am Bau |

|

|

|

|

|

|

|

Flächen- und Volumen-Berechnungen nach DIN 277

Flächen- und Volumen-Berechnungen nach DIN 277 |

|

|

|

|

|

|

|

DIN 277

DIN 277

> gibt vor wie Flächen und RaumInhalte von unterschiedlichsten Bauwerken zu

berechnen sind

>

Bauteil-Volumen sind danach entsprechend ihrer Nutzung mit unterschiedlichen

Anteilen zu rechnen (zu 100%, zu einem Drittel, gar nicht)

> weiterhin gibt es Überschneidungen

zu anderen RechenVorschriften zB das anrechenbare RaumVolumen im

SteilDach-Bereich nach DIN 277, II. BV, LBO liefert 3

verschiedene Ergebnisse

> DIN 277 ist quasi eine Wissenschaft für sich, wenn man noch die Änderungen

im-Laufe-der-Zeit mit einbezieht

> diese Sachverhalte sollte man bei

KennzahlVergleichen im HinterKopf haben um ggf die

EntstehungsGrundlagen zu hinterfragen /zu berücksichtigen

- ausführlich zur

DIN 277

> Teil 1 - aktuelle Ausgabe: 2.2005

- DIN 277

http://messdat.de/310-DIN277.pdf > hier sind alle 3 Teile erläutert

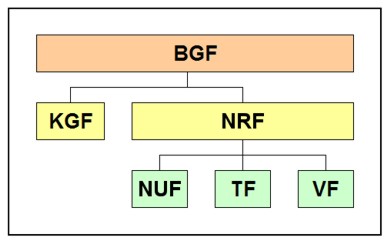

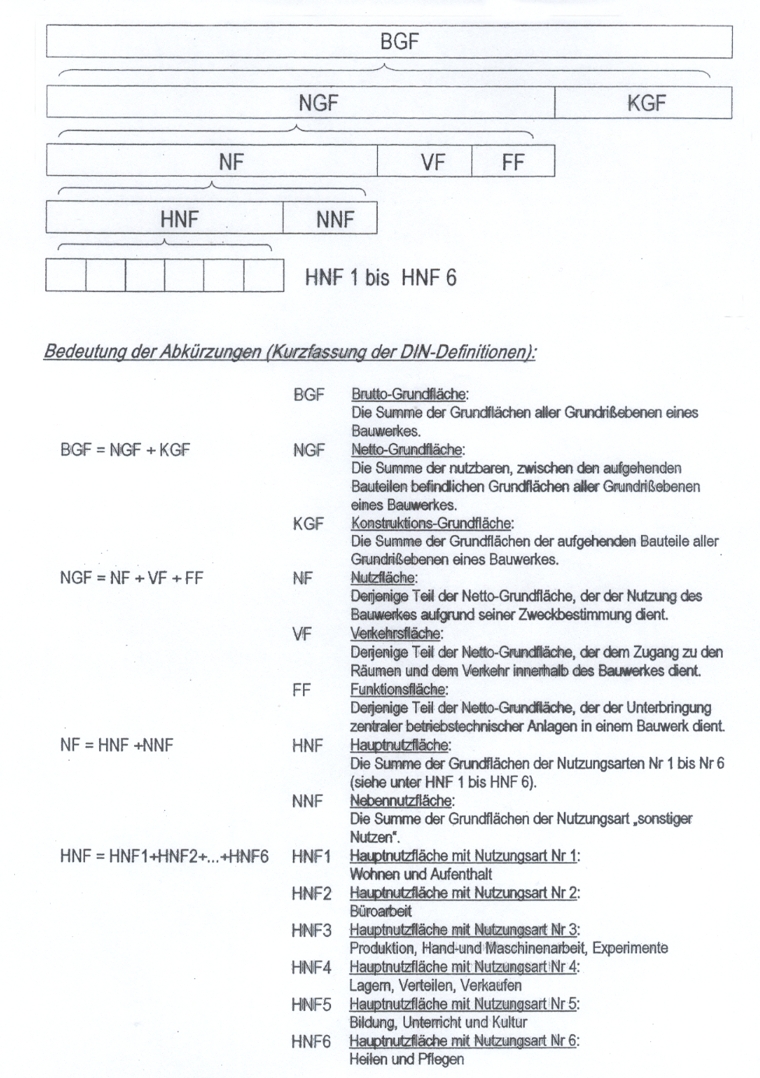

begriffliche Flächen-Klassifizierungen > BGF BRI

NGF KGF etc

begriffliche Flächen-Klassifizierungen > BGF BRI

NGF KGF etc

>

Abkürzungsverzeichnis zu den Begriffen der DIN 277

-

der frühere Begriff GrundrissFläche wurde in

GrundFläche geändert

- umbauter Raum (Fassung 1950)

< ist nicht identisch mit > BRI (Fassungen ab 1976)

DefinitionsBlätter "MeßRegeln" (analog VOB im Bild) zur exakten

Klärung was zu berechnen ist, gibt es für

DefinitionsBlätter "MeßRegeln" (analog VOB im Bild) zur exakten

Klärung was zu berechnen ist, gibt es für

> AWF AussenWand-Flächen

> IWF InnenWand-Flächen

> BAF Basis-Flächen

> HTF

Horizontale TrennFlächen

> DAF Dach-Flächen

- für Volumen-Berechnungen (BRI) gibt es unterschiedliche Verfahren

> für einen DachBereich kann nach 3 verschiedenen MessRegeln das offizielle

Volumen ermittelt werden:

a) LBO

b) DIN 277

c) 2.BV /WoFlV

KostenKennwerte s. bei mir

hier

KostenKennwerte s. bei mir

hier

>

m² / m³-Kennzahlen-Vorgaben für FlächenGrössen auf grundlage DIN 277

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Beispiel-Auszug zu Messregeln für VolumenBerechnungen

(Wiedergabe einer LehrgangsUnterlage)

Beispiel-Auszug zu Messregeln für VolumenBerechnungen

(Wiedergabe einer LehrgangsUnterlage)

- Volumina beim oberen GebäudeAbschluss

>

blau-farbig ist zu einem Drittel anzurechnen

> rot-farbig ist zu 100%

anzurechnen

> das Beispiel dient

nur der Verdeutlichung des Sachverhaltes; die Aktualität im Detail ist

nicht gerantiert (> umbauter Raum ist ein alter Begriff)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2019-02-23

DIN277 Ausgabe-2016

Mit Brutto-Grundfläche (BGF) bezeichnet man

diejenige Fläche, welche sich aus der Summe

aller

Grundflächen

+

zwar

aller

Grundrissebenen eines Gebäudes

errechnet.

Sie ist geschossweise zu ermitteln.

was ist BGF nach DIN277 > BruttoGrundFläche

also alle Geschosse saldiert

GF nach BauNVO > GeschossFläche

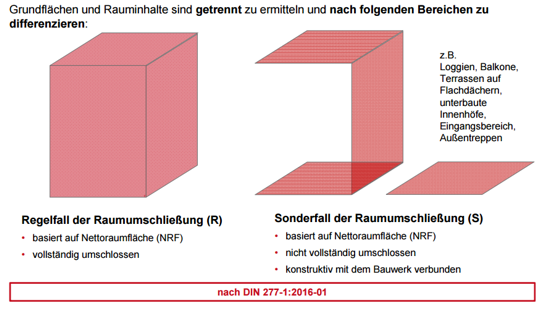

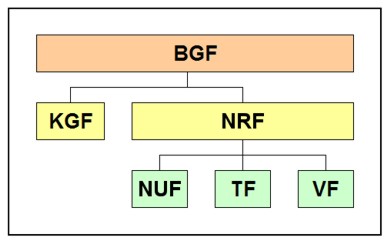

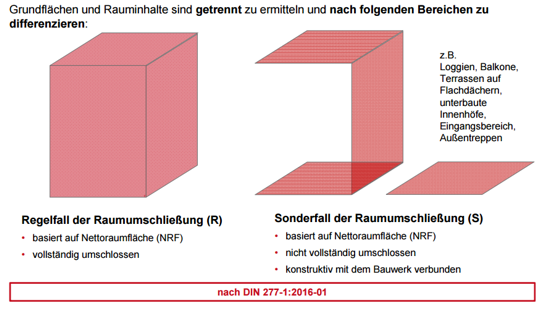

Nach der 2016 neu erschienenen DIN 277 wird nur noch zwischen dem

Regelfall (R)

und dem Sonderfall (S)

für die Ermittlung der Brutto-Grundfläche unterschieden.

Somit umfasst die BGF im Gegensatz zur Geschossfläche (GF) gemäß

BauNVO sämtliche Geschosse eines Gebäudes einschließlich nicht als

Vollgeschosse geltender Dachgeschosse und der unterirdischen Flächen

(Kellerräume, Tiefgaragen etc.).

KennZahlen TK-LagerKomplex

GF

(GrundFläche) habe ich eigentlich hier falsch verwendet

/ich muß mit DIN277 -gerechten Flächen-Bezeichnungen agieren und das

wäre dann NRF (Netto-RaumFläche)

TIKO (Tiefkühl-LagerKomplex) ............................. 3.640m² NettoFläche

TechnikBereich (KälteErzeugung +

HausTechnik) ... 1.914m² NettoFläche

/ 957m² NettoFläche pro Geschoß

CoolDock (ExpeditionsBereich) ............................

1.003m² NettoFläche

KühlLager .......................................................

886m² NettoFläche

Sozial-Bereiche ...............................................

1.005m² NettoFläche / 335m² NettoFläche pro Geschoß

Umgänge (Bereiche zw TIKO und AW) ...................

188m² NettoFläche

NRF

gesamt ........................................... .....

8.636m² NettoFläche

be-baute Fläche < > über-baute

Fläche > also

alles nur 1x gerechnet

>>> 8.636 - (1x

957m²) - (2x 335m²) = 7.009m² + KF (= 280m²) = 7.289

> 7.300m² bebaute Fläche

/ KF = 4% von NRF

Summe-der-Netto-Flächen > 4% von 7.009m² = 280m²

/ die 4%

sind eine rein empirische Annahme von mir, nachdem ich fiktiv den Grundriß

"abgefahren" bin

BGF (Brutto-Grundfläche) nach DIN277

Ausgabe-2016

>>> NRF /8.636m² + KF / (4% von 8.636m² =) 345m² = 8.981m²

> ca 9.000m²

> das bedeutet die Wände im TechnikBereich wurden 2x und im

SozialBereich 3x erfaßt

letztlich sind es die

gleichen Wände, nur im nächst-höheren Geschoss

BRI (BruttoRaumInhalt)

Höhe

TIKO (Tiefkühl-LagerKomplex) ............

.....13,20.m

Höhe CoolDock (ExpeditionsBereich) ....................7,20.m

für den GesamtBaukörper

mit SozialBereich ..... 121.000m³

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Berechnung nach II. BV /

Wohnflächenverordnung (WoFlV)

Berechnung nach II. BV /

Wohnflächenverordnung (WoFlV) |

|

|

|

|

|

|

|

- die

II. BV enthielt bis zum 31. Dezember 2003 in den §§ 42bis44 auch

Regelungen für die Berechnung von WohnFlächen.

Seit dem 1. Januar 2004 gilt hier die Wohnflächenverordnung.

Werte, die bis zum 31. Dezember 2003 aufgrund der II. BV berechnet wurden,

bleiben jedoch weiterhin gültig.

- DIN 283 (war ein sinngemäßer Vorläufer der II.BV)

>

die ursprünglichen Teile der DIN 283 bestanden aus dem Teil 1: Begriffe

(Ausgabe März 1951) und dem Teil 2: Berechnung der Wohnfläche und Nutzfläche

(Ausgabe Februar 1962)

> der Teil 1 wurde im August 1989 zurückgezogen.

> der Teil 2 wurde im Oktober 1983 zurückgezogen und durch die DIN

277, Teil 1 sowie die II. Berechnungsverordnung ersetzt.

-

Wohnflächenverordnung (WoFlV)

> gilt für den

preisgebundenen (sozialen) WhgsBau

>

Kommentierung einzelner Abschnitte

> da die Wohnflächenverordnung für den preisfreien Wohnraum nicht

bindend ist, hat der Vermieter die Möglichkeit der Wahl zwischen der

Berechnungsmethodik nach DIN 277 und Wohnflächenverordnung (WoFlV)

-

DIN 277 gilt für WohnFlächen-Berechnungen wenn WoFlV

nicht zur Anwendung kommt

-

Gegenüberstellung der Unterschiede bei der Berechnung der Wohnfläche von

II.BV WoFlV DIN 277

- Anrechenbare Grundfläche

nach

WoFlV: zur Ermittlung der Wohnfläche sind anzurechnen:

> die Grundflächen von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe

von mindestens 2 m > zu 100%

> von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens

1 m und weniger als 2 m > zu 50%

> von Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen, nach allen

Seiten geschlossenen Räumen > zu 50%

> von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von weniger als

1 m > zu 0%

> von Balkonen, Loggien und Dachgärten oder gedeckten Freisitzen,

wenn sie ausschl. zu dem Wohnraum gehören > zu max. 50%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Statische

Berechnungen Statische

Berechnungen |

|

|

|

|

|

|

|

Statische Berechnung

Statische Berechnung

BewehrungsZeichnungen

BewehrungsZeichnungen

- das Lesen einer BewehrungsZchng

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

)

)